Meine Frau liest derzeit den Bestseller Die Hütte. In unserem Haus ergeben sich so immer wieder Gespräche über den Roman und die in ihm vermittelten Vorstellungen über Gott, Offenbarung, Erlösung (vgl. hier) und Heilung.

Kürzlich empfing ich via ePost die Empfehlung für eine Live-Sendung des Evangeliumsrundfunks (ERF) über Gottesbilder. Da in dieser Sendung auch über Die Hütte gesprochen werden sollte, habe ich mir gestern »wirklich. Gottesbilder« angeschaut und wurde überrascht.

Vorab: (1) Gewöhnlich schaue ich mir keine frommen Programme im TV an. Ich kann und will nichts über den ERF allgemein sagen. Ich vermute, dass dieses Missionswerk im Radio und im Fernsehen gute Programme ausstrahlt und das Leben vieler Menschen bereichert. (2) Das besagte Format »wirklich.« wird live ausgestrahlt. In einer live-Sendung laufen die Dinge nicht immer so, wie sie laufen sollten und der Handlungsspielraum des Moderators ist begrenzt. (3) Ein Studiengast ist spontan für jemanden eingesprungen, der wegen Krankheit absagen musste. Unvorbereitet an so einer Sendung teilzunehmen, ist ein Wagnis, das bewundernswerten Mut erfordert.

Trotzdem ist es erlaubt, öffentliche Programme wie diese öffentlich zu kommentieren.

Über die Sendung schreibt der ERF:

Die Vorstellungen von Gott reichen vom alten Mann mit Rauschebart bis zum strengen Despoten mit erhobenem Zeigefinger. Durch die verschiedensten Prägungen haben Menschen Bilder von Gott, die den Glauben verharmlosen, blockieren oder sogar zu einer Qual werden lassen. Wie kann man Gott kennenlernen, so wie er wirklich ist?

Als einfacher Christ und Seelsorger kann ich das bestätigen. Unsere Vorstellungen über Gott sind oft »harte Nüsse«, die zu knacken sind. Noch stärker behaupte ich sogar, dass falsche Bilder von Gott ein Haupthindernis für den wahrhaftigen und lebendigen Gottesdienst sind. Genau aus diesem Grund sagt Gott in 2Mose 20,4: »Du sollst dir kein Gottesbild machen«.

Also war ich darauf vorbereitet, dass die Gäste von »wirklich. Gottesbilder« einen willkürlichen Despoten, der Freude daran hat, uns Menschen Angst zu machen, hinterfragen und einen liebenden Gott in den Mittelpunkt des Gesprächs stellen würden. Dass das Gefühl hervorgehoben, der Gott des Alten Testmanents problematisiert und der griechische Dualismus von Kopf und Herz vorausgesetzt wurde, all das hat mich nicht überrascht. Ja, wir Christen dürfen Fehler machen und leben ganz von der Gnade Gottes. Ja, es gibt nicht auf jede Frage eine Antwort. Sogar die Ausführungen über das »herrliche Buch« Die Hütte (O-Ton) ließen mich kalt.

Wach wurde ich, als ein Studiogast darauf verwies, dass auch wir Menschen gelegentlich Gott vergeben müssen. »Moment mal! Geht es nicht um falsche Gottesbilder?«, dachte ich. »Setzt ein Gott, dem wir vergeben müssen, nicht ein verwirrtes und verwirrendes Gottesbild voraus?« »Ist hier nicht ein Punkt erreicht, wo etwas gesagt werden muss?«

Es passierte nichts. So will ich hier, zugegebenermaßen spontan und ungefiltert, kurz etwas dazu sagen.

Vergebung richtet sich auf Sünde und Schuld (vgl. den dritten Artikel des Apostolischen Glaubensbekenntnisses sowie die fünfte Bitte des Vaterunsers). Sie ist immer Bewegung in eine Richtung: Derjenige, an dem jemand schuldig geworden ist, vergibt dem, der Unrecht tat.

Da wir als Menschen untereinander schuldig werden, brauchen wir den gegenseitigen Zuspruch der Vergebung. Weil es unsere Hauptsünde ist, dass wir unser Verhältnis zu Gott verfehlen und ihm nicht die Ehre geben, die ihm gebührt (vgl. Röm 1,21), sind wir auf Gottes Vergebung angewiesen (vgl. Eph 1,7 u. Kol 1,14).

Vergebung, die Gott uns zuspricht, hat nichts mit einem Übersehen unserer Sünde zu tun. Gott kann uns vergeben, weil Jesus Christus die Lasten unserer Gottlosigkeit und unserer Vergehen am Kreuz getragen hat. Da er für uns zum Fluch geworden ist, kann Gott uns von unserer Sünde freisprechen (vgl. Gal 3,13).

Deshalb dürfen wir mit Luther beten: »Wir bitten in diesem Gebet, dass der Vater im Himmel nicht ansehen wolle unsere Sünden und um ihretwillen solche Bitten nicht versagen; denn wir sind nichts von dem wert, was wir bitten, haben’s auch nicht verdient; sondern er wolle es uns alles aus Gnaden geben, weil wir täglich viel sündigen und nichts als Strafe verdienen. So wollen wir wiederum auch herzlich vergeben und gerne wohl tun denen, die sich an uns versündigen« (Kleiner Katechismus, Die fünfte Bitte zum Vaterunser).

Sollte es stimmen, dass wir lernen müssen, Gott zu vergeben, setzt dies voraus, dass Gott Fehler macht und ungerecht ist. Nicht nur das. Vorausgesetzt wird auch, dass Gott an uns schuldig wird und uns gegenüber Rechenschaft abzulegen hat. Kurz: Wir treten Gott gegenüber als Richter auf. Unser HERR sitzt auf der Anklagebank.

Wird hier ein Gottesbild vermittelt, das dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift entspricht? Natürlich ist die Bibel voller Geschichten, die zeigen, dass wir Menschen Gott oft nicht verstehen. Die Klagepsalmen signalisieren, dass wir mit Gott ringen (dürfen). Ich befürchte allerdings, dass die Empfehlung, Gott zu vergeben, der Selbstoffenbarung Gottes nicht gerecht wird. Auch wenn es manchmal scheint, als sei Gott ungerecht, ist er es nicht. Gott ist »Licht, und Finsternis ist keine in ihm« (1Joh 1,5). »Geht es bei Gott etwa ungerecht zu?« (Röm 9,14). »Gewiss nicht! Denn Gott ist nicht ungerecht« (Hebr 6,10). Gerade weil Gott gerecht ist und uns Menschen in Jesus Christus entgegenkommt (und damit im Fall unserer Sündhaftigkeit Gnade vor Recht gilt), dürfen wir ihm vertrauen.

Es stimmt, unser Gottesbild ist nie fertig. Unsere Vorstellungen von Gott müssen sich immer wieder an dem bewähren, was Gott von sich selbst in seinem Sohn und seinem Wort bezeugt. Aber mit dieser Selbstoffenbarung Gottes haben wir behutsam und sorgfältig umzugehen. Stellen wir das, was Gott sagt, nicht auf den Kopf!

So sehe ich das. Jeder kann sich selbst überzeugen, ob ich »wirklich. Gottesbilder« oder das Zeugnis der Heiligen Schrift falsch wahrnehme.

Hier die Adresse für den Mittschnitt: www.erf.de.

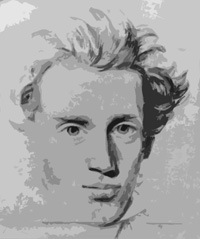

Über den dänischen Philosophen Sören Kierkegaard (1813-1855) gibt es sehr viel zu sagen. Er hielt sich für ein Ausnahmetalent (und war es auch). Er führte ein furchtbar verwirrtes Leben. Er misstraute allem, was vor ihm in der Philosophie behauptet worden war. Er verlagerte das Denken vom Allgemeinen und Objektiven weg in das wirkliche Leben des Einzelnen. Und er erklärte den Menschen in den protestantischen Kirchen, was es bedeutet, an Jesus Christus ›entschieden‹ zu glauben.

Über den dänischen Philosophen Sören Kierkegaard (1813-1855) gibt es sehr viel zu sagen. Er hielt sich für ein Ausnahmetalent (und war es auch). Er führte ein furchtbar verwirrtes Leben. Er misstraute allem, was vor ihm in der Philosophie behauptet worden war. Er verlagerte das Denken vom Allgemeinen und Objektiven weg in das wirkliche Leben des Einzelnen. Und er erklärte den Menschen in den protestantischen Kirchen, was es bedeutet, an Jesus Christus ›entschieden‹ zu glauben.