Monogamie etwas für die Ewiggestrigen?

Melanie Mühl sucht in der FAZ nach wissenschaftlichen Gründen für die sexuelle Untreue. Gute Quellen sind Portale, die mit Seitensprüngen Geld verdienen. Heraus kommen große Einsichten wie: „Steigt man in die ‚wissenschaftliche‘ Welt des Seitensprungs ein, stößt man unweigerlich auf Kurioses: So fand ein Team einer britischen Dating-App vor einigen Jahren heraus, dass der 18. November ein Tag war, an dem besonders viele Männer das Risiko der Untreue wagten. Warum ausgerechnet der 18. November? Die Verantwortlichen der App vermuten, der nahende Weihnachtsstress habe den Ausschlag für die erhöhte Nachfrage nach einer Affäre gegeben. Das ist insofern interessant, als Fremdgehen ja ebenfalls emotionalen Stress auslöst.“ Oder:

Nicht jede Liebesbeziehung, in der es zu Untreue kommt, ist automatisch eine schlechte Beziehung. Die Idee, man selbst könne über Jahrzehnte die Erwartungen und Bedürfnisse seines Partners erfüllen, ist naiv und eine Überhöhung der eigenen Person. Menschen, so banal das klingen mag, verändern sich. Ihre (sexuellen) Bedürfnisse verändern sich. Im Alltagsstress geschehen diese Veränderungen oft über Jahre unbemerkt. Könnte Untreue nicht auch eine Chance zur kritischen Selbstbefragung für beide sein? Wer will eine exklusive Liebe erzwingen, obwohl sich der Partner nach einem Abenteuer, nach einer anderen Form von Nähe sehnt?

Adam Phillips fragt in seinem Buch „Monogamie . . . aber drei sind ein Paar“: „Warum eigentlich halten wir Monogamie für selbstverständlich? Wie gehen wir mit unseren ‚unerlaubten‘ Wünschen um?“ Jeder wisse, dass man trotz der Liebe zum Partner einen anderen Menschen begehren könne. Wahrhaben wollen das die meisten nicht. Was viele sich selbst zugestehen – der Traum vom sexuellen Rausch –, empfänden sie bei ihrem Partner wohl als Liebesverrat. Dass die Moralvorstellungen unserer Zeit dem erotischen Mehrfachabenteuer im Wege stehen, verstärkt offenbar nicht die Treue zum Partner, sondern nur den Drang zur Heimlichkeit.

Um es kurz zu machen: Es gibt immer gute Gründe dafür, untreu zu sein: die Evolution, der bevorstehende Familieurlaub, Weinachten oder die Tatsache, dass man schon ein paar Jahre verheiratet ist und Abwechslung benötigt. Da möchte man glatt antworten: „Tendit in ardua virtus“ (dt. Tugend strebt Schwieriges an).

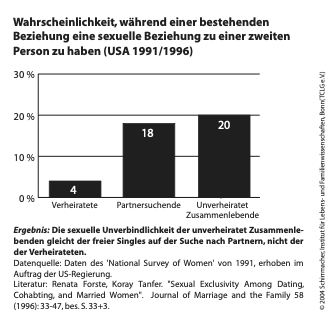

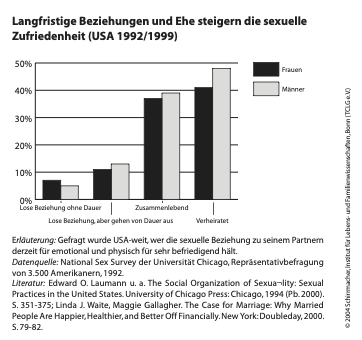

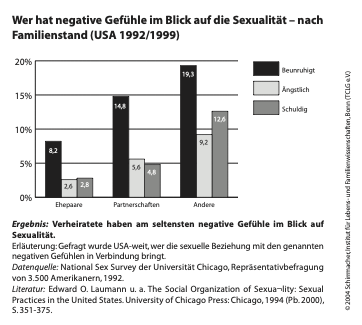

Dabei gibt es in „der Wissenschaft“ auch ganz andere Stimmen. Nachfolgend mal ein paar Hinweise (alle aus dem Buch: Thomas Schirrmacher (Hg.), Der Segen von Ehe und Familie – interessante Erkenntnisse aus Forschung und Statistik, Bonn: VKW, 2006):

[#ad]