Nachfolgend eine Rezension des Buches:

von Hanniel Strebel.

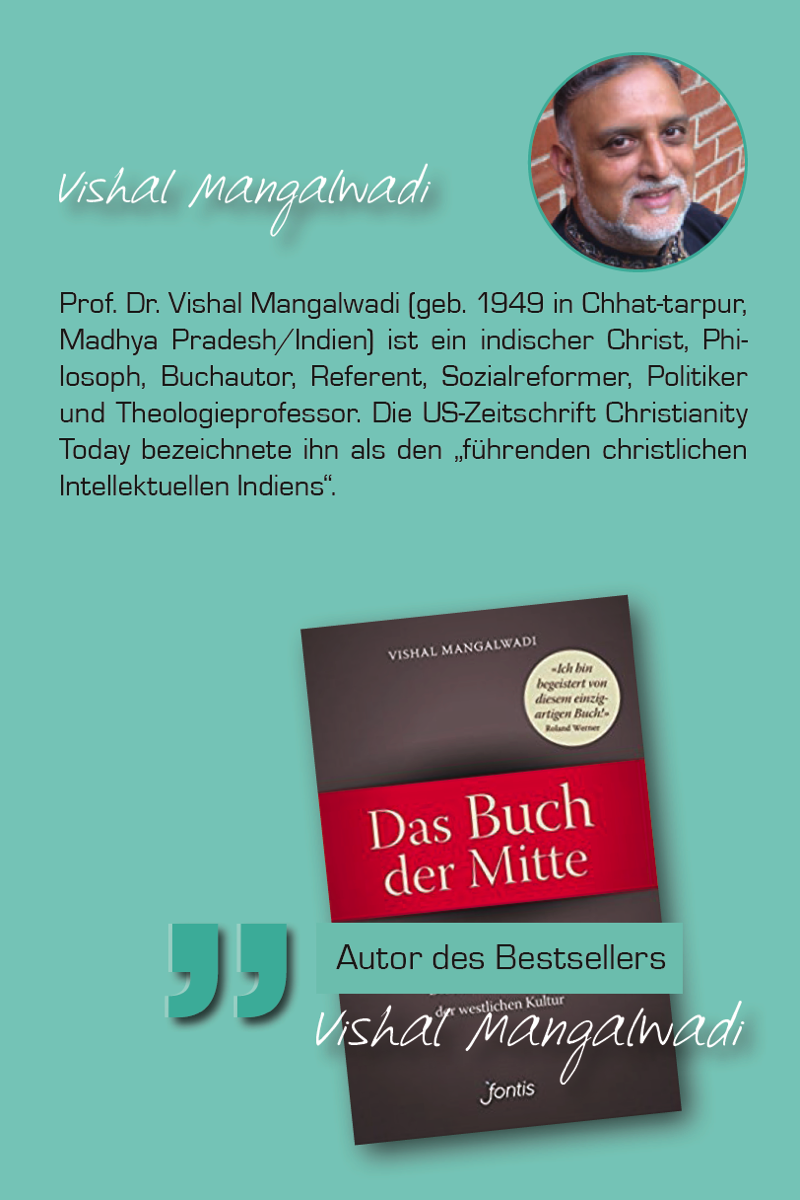

Ich beginne zunächst mit der Wirkung, die dieses Buch in meinem direkten Umfeld hinterlassen hat: Es rief auf breiter Front Interesse hervor. Freunde haben das Erscheinen auf Facebook angekündigt und bejubelt. Der fontis-Verlag (ehemals Brunnen-Verlag) hat die Übersetzung des rund 600 Seiten starken Buches von Vishar Mangalwadi in die deutsche Sprache bewerkstelligt. (Da ich viele Bücher in englischer Sprache lese, bin ich Übersetzungen gegenüber skeptisch geworden. So viel kann ich jedoch vorausschicken: Die Übersetzung ist insgesamt ordentlich gelungen. Bei einigen Zitaten stockte ich beim Lesen und erkannte das Ringen des Übersetzers um eine angemessene deutsche Wiedergabe.) Ich kann so viel sagen: Das Buch wurde nicht alt auf meinem Nachttisch. Trotz anderweitiger Verpflichtungen hatte ich es innerhalb von vier Tagen gelesen. Und nicht nur das. Schon nach dem ersten Teil drängte es mich, meiner Frau und meinen Söhnen davon zu erzählen. Fasziniert hörte ich einige Tage später meinem Ältesten zu, wie er einer anderen Person vom Gehörten weiter erzählte. Wie gewohnt las ich einzelne Passagen unterwegs. Es dauerte nicht lange, um mit einer Dame ins Gespräch zu kommen. „Das Buch der Mitte“ zieht nur schon mit der Überschrift, der Größe und der Aufmachung bestimmte Menschen an. Die Gesprächspartnerin hat sich den Titel jedenfalls gemerkt und beabsichtigte das Buch zu erwerben. Sie wird bestimmt nicht durch interessante Thesen enttäuscht werden wie beispielsweise: „Heute ist die Bibel der wesentliche Faktor, der dazu beiträgt, den afrikanischen Intellekt zu wecken, genau wie sie das einst im Westen tat“ (484).

Ich beginne zunächst mit der Wirkung, die dieses Buch in meinem direkten Umfeld hinterlassen hat: Es rief auf breiter Front Interesse hervor. Freunde haben das Erscheinen auf Facebook angekündigt und bejubelt. Der fontis-Verlag (ehemals Brunnen-Verlag) hat die Übersetzung des rund 600 Seiten starken Buches von Vishar Mangalwadi in die deutsche Sprache bewerkstelligt. (Da ich viele Bücher in englischer Sprache lese, bin ich Übersetzungen gegenüber skeptisch geworden. So viel kann ich jedoch vorausschicken: Die Übersetzung ist insgesamt ordentlich gelungen. Bei einigen Zitaten stockte ich beim Lesen und erkannte das Ringen des Übersetzers um eine angemessene deutsche Wiedergabe.) Ich kann so viel sagen: Das Buch wurde nicht alt auf meinem Nachttisch. Trotz anderweitiger Verpflichtungen hatte ich es innerhalb von vier Tagen gelesen. Und nicht nur das. Schon nach dem ersten Teil drängte es mich, meiner Frau und meinen Söhnen davon zu erzählen. Fasziniert hörte ich einige Tage später meinem Ältesten zu, wie er einer anderen Person vom Gehörten weiter erzählte. Wie gewohnt las ich einzelne Passagen unterwegs. Es dauerte nicht lange, um mit einer Dame ins Gespräch zu kommen. „Das Buch der Mitte“ zieht nur schon mit der Überschrift, der Größe und der Aufmachung bestimmte Menschen an. Die Gesprächspartnerin hat sich den Titel jedenfalls gemerkt und beabsichtigte das Buch zu erwerben. Sie wird bestimmt nicht durch interessante Thesen enttäuscht werden wie beispielsweise: „Heute ist die Bibel der wesentliche Faktor, der dazu beiträgt, den afrikanischen Intellekt zu wecken, genau wie sie das einst im Westen tat“ (484).

Diese Beschreibung ruft die nächste Frage hervor: Wie ist die Faszination zu erklären? Erstens stammt das Buch von einem Inder. Wir Europäer sind durch den Verlust unserer eigenen westlichen Kultur sehr offen gegenüber den Ideen des Ostens. Zweitens arbeitete der Autor mehrere Jahrzehnte in einer Region Indiens, die kein Mensch mit Interesse an der eigenen Sicherheit aufgesucht hätte. Nicht nur erlebte er bittere Armut, sondern auch den Widerstand der lokalen und regionalen Behörden. Er wurde bedroht und mit Gefängnis bestraft. Verwandte und Freunde wurden brutal misshandelt und sogar ermordet. Das verstärkt die Glaubwürdigkeit seiner Worte. Drittens bleibt Mangalwadi trotz seiner überdeutlichen Sozial- und Gesellschaftskritik zuversichtlich. Die Sonne darf und kann auch über dem Westen wieder aufgehen. Viertens fehlt es uns heute sehr an einer Gesamtschau der westlichen Geistesgeschichte. Die Sozialwissenschaften haben eine Unmenge an fragmentierten, einander widersprechenden Theorien und (Teil-)Erklärungen hervorgebracht. Wir werden mit Informationen überflutet. Uns fehlt jedoch der Rahmen, um die Informationen einzusortieren. Hier füllt das Buch eine Lücke! Kein Wunder also, dass eine Empfehlung auf der Rückseite des Buches bereits die Verbindung zu Francis Schaeffers Werk „Wie können wir denn leben?“ herstellt. Und sicher, auch Mangalwadi ist – wie viele andere bedeutende evangelikale Denker des 20. Jahrhunderts – von Schaeffer geprägt worden. Fünftens glaube ich, dass das Interesse von „Phantomschmerzen“ herrührt, die auf das bewusste Zurückweisen der Bibel in unserer Kultur zurückzuführen sind. Wir haben dadurch unsere Mitte verloren. Gehe ich zu weit, wenn ich behaupte, dass wir diesen Verlust spüren und uns nach Gottes Wort zurücksehnen? Sechstens verknüpft Mangalwadi die Botschaft dieses Buches mit Bereichen, die wir auf den ersten Blick nicht miteinander zusammenbringen würden, zum Beispiel mit Vernunft, Technik, Heldentum, Literatur oder Wissenschaft.

Jetzt müssen wir uns jedoch der Hauptthese des Buches zuwenden. Der Prolog ist mit „Reise in die Seele der modernen Welt“ überschrieben. Woraus bestand denn diese Seele? Der deutsche Untertitel liefert die Antwort: „Wie wir wurden, was wir sind: Die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur“. Das trifft den Inhalt sehr gut. Diese Seele ist nämlich amputiert worden. „Heute lehnen viele Menschen die Bibel ab, sie halten sie für irrational und nicht mehr zeitgemäß. Andere sind der Ansicht, dass die Bibel für Rassendiskriminierung, sektiererischen Fanatismus, Sklaverei, Unterdrückung der Frau, Hexenverfolgung, Wissenschaftsfeindlichkeit, Umweltzerstörung, Diskriminierung der Homosexuellen und Religionskriege verantwortlich sei“ (S. 48). In seinem eigenen Land, Indien, übte der indische Journalist, Autor und Politiker Arun Shourie herbe Kritik an der christlichen Mission in Indien. Das Buch von Mangalwadi ist eine umfassende Antwort auf diese Kritik. Sie ist verbunden mit seiner persönlichen Lebensreise. „Ich entdeckte die Bibel während meines Studiums in Indien. Dies veränderte mich als Person, und schon bald begriff ich, dass im Gegensatz zu dem, was an der Universität gelehrt wurde, die Bibel die Kraft war, die das moderne Indien hatte entstehen lassen“ (50). Vielleicht hilft es ergänzend, einen kleinen Abstecher ins erste Kapitel „Der Westen ohne seine Seele“ zu machen. Mangalwadi startet mit einer Gegenüberstellung des Lead-Sängers von Nirwana, Curt Cobain (1967–1994), mit dem Musiker Johann Sebastian Bach (1685–1750). Der Name der Band ist Programm: Es geht um die Auflösung der illusionären Persönlichkeit. Die Leugnung des göttlichen Seins führt zur Leugnung des menschlichen Seins (28). Cobains früher Suizid wertet Mangalwadi als Folge des „Nichtseins ultimativer Wahrheit“ (32). Er steht stellvertretend für den Westen, der dabei sei, seine „Tonalität zu verlieren – seine ‚Grundtonart‘, seine Seele, seine Mitte, seinen Bezugspunkt für Spannung und Auflösung“ (46). Das Leben Bachs wurde, obwohl äußerlich durch ähnliche Lebensumstände wie Cobain (früher Verlust der Eltern), ganz anders geprägt, nämlich durch Luthers Bibelauslegung (44). Bach glaubte, die Musik sei „eine ‚harmonische Euphonia, ein Wohlklang zur Ehre Gottes‘“ (zit. ebd.).

Jetzt sind wir definitiv inhaltlich in das Buch eingestiegen. Ich habe schon einige Bruchstücke aus Mangalwadis Leben aufgegriffen. Eine wichtige Ergänzung dazu stellt der Rückblick auf seine eigenen Zweifel am Erkennen einer objektiven Wahrheit dar. In einem einsamen Moment mit seinem Hund in einer stockfinsteren Nacht ging ihm die Wahrheit auf: „Jackie (sein Hund) akzeptierte die Dinge vorbehaltlos, selbst die Dunkelheit. Ich dagegen hatte klare Vorstellungen von dem, was sein kann oder sein sollte, und ich versuchte, die Fakten zu ändern. Das ist Kreativität: Ich bin ein Teil der Natur, aber ich bin nicht ausschließlich und nicht vollständig Teil der Natur“ (82). „Wir können Metalllegierung erfinden, die nicht in der Natur vorhanden sind, und Blumen und Früchte züchten, die normalerweise nicht existieren. Das beweist, dass sich etwas in uns befindet – nennen wir es kreative Vorstellungskraft –, das Natur, Kultur und Geschichte übersteigt“ (83). „Wie gelingt es dem menschlichen Gehirn, die unsichtbaren Gesetze in Erfahrung zu bringen, die das Universum beherrschen, und anschließend in Worte zu fassen? Worte, die nachprüfbar sind und bei denen der Nachweis erbracht werden kann, ob sie richtig oder falsch sind? Indiens nichtrationale, nonverbale Mystik produzierte Mantras und Magie. Um Atomkraft zu entwickeln, brauchten wir jedoch Gleichungen und Atomwissenschaft“ (86).

Die Überschrift der nächsten drei Kapitel lautet „Der Same der westlichen Zivilisation“. Mangalwadi nennt drei Kennzeichen: Mitmenschlichkeit, Vernunft und Technik. Die Würde des Menschen leiteten die Humanisten der Renaissance nicht etwa von griechischen und römischen Denkern, sondern aus der Bibel her (108). Das biblische Denken brach mit dem vorchristlich-heidnischen Denken, dem griechisch-römischen kosmischen Weltbild und dem islamischen Fatalismus (106). Durch die Entwicklung der Vernunft, nämlich durch die Investition von „Fertigkeit, Geschicklichkeit und Urteilsvermögen“ in die Arbeit entstand Reichtum (137). Diese Arbeit des Verstandes wurde wiederum zum Wegbereiter für neue Ideen der Technik. Die Zuversicht stammte aus der Einsicht, dass Gott als Architekt des Kosmos eine gewisse Ordnung und Struktur ins Geschaffene gebracht hatte.

Der vierte Teil „Die Revolution des Jahrtausends“ beschäftigt sich mit der Neudefinition des Heldenbegriffs und mit der umwälzenden Auswirkung der Bibelübersetzungen. Selbsthingabe gilt bis heute als angesehener als Welteroberung oder ritterlicher Heldenmut. „Die Bibel verdrängte das klassische Verständnis vom Helden als Welteroberer und die mittelalterliche Sicht vom Helden als tapferem Ritter. An ihrer Stelle trat nun ein Held, der sich selbst zum Wohl anderer opfert“ (181). Die neu entstehenden Übersetzungen der Bibel in die Sprache des Volkes brachte die Frage nach der obersten Autorität auf. „Hier stand die grundsätzliche Frage im Raum, wer die letzte Autorität besaß – der Papst oder die Schrift“ (211).

Teil fünf, „Die intellektuelle Revolution“, knüpft direkt an diese Gedanken an. „Ohne die Bibel haben die Universitäten […] keine Grundlage mehr für das Festhalten an der ursprünglichen Idee der Nationalstaaten“ (244). Durch das Nationalbewusstsein der Juden des Alten Testaments bekam „der biblische Patriotismus eine ganz besondere Färbung: Die Liebe, die der Einzelne für sein eigenes Volk und sein Land empfand, galt als Widerschein der Liebe Gottes zu seinem Volk“ (246). Auch das moderne Schreiben ist tief geprägt durch die der Bibel wichtigen Themen der Charakterveränderung und –entwicklung (257). Was bleibt übrig ohne diese Seele des Schreibens? „Ohne die Existenz eines trinitarischen Gottes bleibt den postmodernen Schriftstellern nichts anderes übrig, als sich voll und ganz auf den Augenblick zu konzentrieren in dem Versuch, ihr reales Bedürfnis nach Transzendenz zu vergessen. In ihrem ständigen Suchen nach einer persönlichen Seele verschärfen sie den Verlust der kollektiven Seele des Westens“ (272).

Das nächste Kapitel über die universitäre Bildung ist ein gutes Beispiel, um den Einfluss der Bibel auf die indische Nationalgeschichte zu illustrieren. Mangalwadi kommt zum Schluss: „Die Geschichte der indischen Bildungsrevolution ist vorbildlich. Im 19. und 20. Jh. orientierten sich viele westliche Missionen in den Ländern der Dritten Welt an diesem Muster. Sie gründeten, finanzierten und unterhielten Hunderte von Universitäten, Tausende von Colleges und zehntausende Schulen. Sie unterrichteten Millionen von Menschen und bewirkten in den Völkern Veränderung. Dieser gigantische weltweite Auftrag wurde inspiriert und getragen von einem Buch – der Bibel“ (291). Der durch die Bibel getragene Bildungsauftrag für alle Schichten trat dem Klassendenken maßgeblich entgegen (303).

Erstaunlich, doch auf den zweiten Blick nachvollziehbar, ist die Wirkung der Bibel auf die Entwicklung der Wissenschaft. „Die Wissenschaft beruht auf einem Paradox und muss darauf vertrauen, dass Menschen in der Lage sind, die Natur zu transzendieren […] Dennoch erfordert Wissenschaft Demut – das Akzeptieren der Tatsache, dass Menschen nicht göttlich, sondern endlich und gefallen sind und damit anfällig für Sünde, Irrtum und Selbstüberschätzung“ (310). Die Bibel veranlasste die Pioniere der Wissenschaft, aktiv zu werden und die Gesetze der Natur zu entdecken (313).

Nicht mehr überraschend ist die Überschrift des sechsten Teils: „Was brachte den Westen an die Spitze?“ Wohlgemerkt schreibt hier kein westlicher, sondern ein indischer Denker. Er befasst sich mit fünf Bereichen: Ethik und Werten, der Familie, Mitgefühl und Barmherzigkeit, Reichtum und Freiheit. Die Statistiken besagen, dass die Staaten, „die am stärksten von der Bibel geprägt sind, die niedrigste Korruptionsrate haben“ (353). Persönliche Errettung und soziale Erneuerung gehören eben zusammen. „Nicht nur im Herzen, sondern auch im Denken und Handeln vieler Menschen fand eine Veränderung statt, die wiederum Auswirkungen auf die Gesellschaft und das öffentliche Leben hatte“ (374). Die biblische Sexualethik brachte unbeschreibliche Erleichterungen für die Frau, indem sie etwa nicht nur die Keuschheit der Frauen, sondern „auch vom Mann Selbstdisziplin und Reinheit der Gedanken“ forderte (385). Die biblischen Gebote beeinflussten die Einstellung zu Ehebruch, Vergewaltigung, Mord, Scheidung, Liebe zur Ehefrau und Fürsorge für die Witwen (389). Hinwendung zu den Kranken und das Engagement in Lehre und Forschung spielen eine große Rolle in der Entwicklung der Medizin (420). Vermehrung von Reichtum durch schwere und kreative Arbeit sowie Sparsamkeit wurden zum Hauptmerkmal des Kapitalismus (442). „Wenn ein Schuhmacher beschließt, seine Schuhe zur Ehre Gottes herzustellen, dann verwendet er kein schlechtes Material und er schlampt auch nicht bei der Verarbeitung, sondern strebt bei seiner Arbeit eine hohe Qualität an“ (452). Die Bibel steuerte auch wesentliche Impulse zu einer gerechten Regierungsform bei, z. B. gegenseitige Kontrolle und Gewaltenteilung (467).

Der siebte und letzte Teil trägt den Titel „Die Moderne erobert die Welt“. Nicht von ungefähr widmet sich das 19. und vorletzte Kapitel der Weltmission. Am Beispiel von Rochunga Pudaite (* 1927), der in die USA aufbrach, in Wheaton studierte, seinem Volk die Bibel übersetzte und für seinen Stamm einen gewaltigen Umbruch initiierte, erläutert Mangalwadi die positive gesellschaftliche Veränderung durch die befreiende Botschaft des Evangeliums. Dieses Kapitel brachte mich zum Weinen. Haben wir verstanden, was wir den Menschen im Westen vorenthalten, wenn wir denken, wir dürften sie nicht mehr mit einer objektiven Wahrheit konfrontieren? Doch: Die Sonne muss nicht über dem Westen untergehen. „Relativismus ist der einzige Wert, den eine Gesellschaft, die keine endgültigen Wahrheiten akzeptiert, noch vorschreiben kann“ (505). Geht der Westen seinen Weg über die Aufklärung in die Umnachtung weiter? Es wird sich daran, entscheiden, ob der Westen die Demut hat, „sich wieder der offenbarten Wahrheit zuzuwenden“ (507). Die Sehnsucht bleibt, ob – vielleicht durch einen „grassroots intellectualism“ (517) – eine Erweckung durch Gott bewirkt werden könnte.

Womöglich fragen Sie sich immer noch: Kann Gott seine Gedanken in diesem Buch (der Bibel) formuliert haben? Das Argument Mangalwadis möchte ich deshalb nicht vorenthalten: „Meine Professoren schienen davon auszugehen, dass es nur ihnen allein möglich war zu reden, ihrem Schöpfer hingegen nicht. Während sie Bücher schreiben konnten, trauten sie es ihrem Schöpfer nicht zu, seine Gedanken auf dieselbe Weise darzulegen“ (77). Die umgekehrte Schlussfolgerung vermittelt Dan Browns viel gelesene Novelle „Sakrileg“: „Weil der Schöpfer sich nicht mitteilen könne, sei es dem Menschen unmöglich, die Wahrheit zu erkennen“ (533). Deshalb bleibt die Bibel „eine Bedrohung für alle, die wollen, dass der Mensch mehr Macht hat als Gott. Sie bleibt auch eine Bedrohung für jene, die an einer Kultur der Unterdrückung auf der Grundlage von Lüge und Sünde festhalten“ (228). Was hält Sie davon ab, das Buch zu lesen – das Buch, das, als die Europäer lesen und schreiben lernten, oft das einzige Buch im Haus war (235)?

Mangalwadi hält uns in diesem Buch wirklich einen Spiegel vor, um die Wahrheit wiederzugewinnen (18). Diese über Strecken unangenehme Beschäftigung ist von unerschütterlicher Hoffnung an einen persönlich-unendlichen Schöpfer gebunden. Soll man dieses Buch lesen? „Die Menschen der Postmoderne sehen meist wenig Sinn darin, Bücher zu lesen, die nicht direkt ihrer Karriere oder ihrem Vergnügen dienen. Dies ist ein logisches Resultat des Atheismus, der verstanden hat, dass der menschliche Geist von sich aus unmöglich wissen kann, was richtig und wahr ist“ (18). Ich hoffe, dass die Besprechung dieses Buches Mut macht, sich auf unvertrautes Gelände vorzuwagen. Die Botschaft ist zu wichtig, als dass sie beiseite gelassen werden könnte. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Lesen die gleiche Wirkung hinterlässt, die Mangalwadi beschreibt: „Die Bibel forderte mich auf, sie zu lesen, weil sie geschrieben wurde, um mich und mein Volk zu segnen“ (93). Die Alternative dazu ist nicht verlockend: „Jedes Volk, das es ablehnt, unter der Wahrheit zu leben, verdammt sich selbst dazu, unter der Herrschaft sündiger Menschen zu leben“ (536).

– – –

Die Buchbesprechung erschien in: Glauben & Denken heute 1/2015, Nr. 15, S. 48–51.

Europa und die Bibel sind nicht voneinander zu trennen. Egal, wie heftig es bestritten wird: Europas Freiheit und heutige Gerechtigkeit haben ihre Wurzeln in einer jahrhundertelangen Prägung durch die Heilige Schrift. Trotzdem fühlen wir uns heute als Christen oft so kraft- und sprachlos. Scheinbar gehen uns die Argumente für den Glauben aus. Die prägende Kraft der Bibel für die Gesellschaft in Deutschland und Europa verblasst hinter den Kräften, die die Bibel für antiquiert halten.

Europa und die Bibel sind nicht voneinander zu trennen. Egal, wie heftig es bestritten wird: Europas Freiheit und heutige Gerechtigkeit haben ihre Wurzeln in einer jahrhundertelangen Prägung durch die Heilige Schrift. Trotzdem fühlen wir uns heute als Christen oft so kraft- und sprachlos. Scheinbar gehen uns die Argumente für den Glauben aus. Die prägende Kraft der Bibel für die Gesellschaft in Deutschland und Europa verblasst hinter den Kräften, die die Bibel für antiquiert halten. Ich beginne zunächst mit der Wirkung, die dieses Buch in meinem direkten Umfeld hinterlassen hat: Es rief auf breiter Front Interesse hervor. Freunde haben das Erscheinen auf Facebook angekündigt und bejubelt. Der fontis-Verlag (ehemals Brunnen-Verlag) hat die Übersetzung des rund 600 Seiten starken Buches von Vishar Mangalwadi in die deutsche Sprache bewerkstelligt. (Da ich viele Bücher in englischer Sprache lese, bin ich Übersetzungen gegenüber skeptisch geworden. So viel kann ich jedoch vorausschicken: Die Übersetzung ist insgesamt ordentlich gelungen. Bei einigen Zitaten stockte ich beim Lesen und erkannte das Ringen des Übersetzers um eine angemessene deutsche Wiedergabe.) Ich kann so viel sagen: Das Buch wurde nicht alt auf meinem Nachttisch. Trotz anderweitiger Verpflichtungen hatte ich es innerhalb von vier Tagen gelesen. Und nicht nur das. Schon nach dem ersten Teil drängte es mich, meiner Frau und meinen Söhnen davon zu erzählen. Fasziniert hörte ich einige Tage später meinem Ältesten zu, wie er einer anderen Person vom Gehörten weiter erzählte. Wie gewohnt las ich einzelne Passagen unterwegs. Es dauerte nicht lange, um mit einer Dame ins Gespräch zu kommen. „Das Buch der Mitte“ zieht nur schon mit der Überschrift, der Größe und der Aufmachung bestimmte Menschen an. Die Gesprächspartnerin hat sich den Titel jedenfalls gemerkt und beabsichtigte das Buch zu erwerben. Sie wird bestimmt nicht durch interessante Thesen enttäuscht werden wie beispielsweise: „Heute ist die Bibel der wesentliche Faktor, der dazu beiträgt, den afrikanischen Intellekt zu wecken, genau wie sie das einst im Westen tat“ (484).

Ich beginne zunächst mit der Wirkung, die dieses Buch in meinem direkten Umfeld hinterlassen hat: Es rief auf breiter Front Interesse hervor. Freunde haben das Erscheinen auf Facebook angekündigt und bejubelt. Der fontis-Verlag (ehemals Brunnen-Verlag) hat die Übersetzung des rund 600 Seiten starken Buches von Vishar Mangalwadi in die deutsche Sprache bewerkstelligt. (Da ich viele Bücher in englischer Sprache lese, bin ich Übersetzungen gegenüber skeptisch geworden. So viel kann ich jedoch vorausschicken: Die Übersetzung ist insgesamt ordentlich gelungen. Bei einigen Zitaten stockte ich beim Lesen und erkannte das Ringen des Übersetzers um eine angemessene deutsche Wiedergabe.) Ich kann so viel sagen: Das Buch wurde nicht alt auf meinem Nachttisch. Trotz anderweitiger Verpflichtungen hatte ich es innerhalb von vier Tagen gelesen. Und nicht nur das. Schon nach dem ersten Teil drängte es mich, meiner Frau und meinen Söhnen davon zu erzählen. Fasziniert hörte ich einige Tage später meinem Ältesten zu, wie er einer anderen Person vom Gehörten weiter erzählte. Wie gewohnt las ich einzelne Passagen unterwegs. Es dauerte nicht lange, um mit einer Dame ins Gespräch zu kommen. „Das Buch der Mitte“ zieht nur schon mit der Überschrift, der Größe und der Aufmachung bestimmte Menschen an. Die Gesprächspartnerin hat sich den Titel jedenfalls gemerkt und beabsichtigte das Buch zu erwerben. Sie wird bestimmt nicht durch interessante Thesen enttäuscht werden wie beispielsweise: „Heute ist die Bibel der wesentliche Faktor, der dazu beiträgt, den afrikanischen Intellekt zu wecken, genau wie sie das einst im Westen tat“ (484).