Die Entweihung des Menschen

Soziologen und Philosophen haben versucht, mit markanten Begriffen charakteristische Eigenschaften der Moderne bzw. Spätmoderne zu beschreiben. Sehr bekannt geworden sind „Entzauberung“ (Max Weber -> Moderne) und „Verflüssigung“ oder „Liquidität“ (Zygmunt Bauman -> Spätmoderne). Carl Trueman, Redner auf der E21-Hauptkonferenz im Juni (vgl. hier), fügt diesen beiden Kategorien noch eine dritte hinzu: die „Entweihung“.

Trueman schreibt:

Die Abschaffung des Menschen, wie Lewis sie beschreibt, findet vor dem Hintergrund zweier Aspekte der Moderne statt: der Entzauberung und der sich beschleunigenden Liquidität. Allerdings, so meine ich, ist für ein angemessenes Verständnis unserer Zeit eine dritte Kategorie hinzuzufügen: die der Entweihung. Der Mensch ist erschaffen nach dem Bild Gottes. Das macht die Abschaffung des Menschen zu einem theologischen Akt mit theologischen Konsequenzen. Für sich genommen bringen weder Entzauberung noch Liquidität diesen Aspekt des Problems angemessen zum Ausdruck, das theologische Konzept der Entweihung hingegen schon.

Das wird uns klarer, wenn wir über die erklärungsschematischen Grenzen von Entzauberung und Liquidität nachdenken. Die erste besteht darin, dass diese Konzepte nur auf den Verlust von etwas hinweisen, was einmal war. Entzauberung verweist auf den Verlust von Verzauberung. Während einst das Übernatürliche das Natürliche durchdrang und das Transzendente die Bedingungen für das Immanente festlegte, bleiben heute nur noch das Natürliche und das Immanente übrig. Ähnlich verhält es sich mit der Liquidität: Wir haben nicht mehr, wie Marx es ausdrückt, ständische und stehende Verhältnisse. Alles richtig – aber der Zustand der Moderne beschränkt sich nicht, wie wir sehen werden, auf diese Verluste.

Das zweite Problem ist, dass Entzauberung und Liquidität einen Mangel an menschlichem Handlungsvermögen suggerieren. Beide sind das Ergebnis unpersönlicher sozialer Prozesse: Industrialisierung, Bürokratisierung, Technologisierung, Globalisierung. Verbunden mit diesen Prozessen ist die Verdinglichung der Phänomene, auf die sie sich beziehen, im allgemeinen Sprachgebrauch: Industrie, Bürokratie, Technologie, die globale Wirtschaft. Jedes dieser Phänomene nimmt in unserem Denken ein Eigenleben an; in diesen Prozessen treten wir Menschen als austauschbare Objekte auf, nicht als aktive Subjekte oder Personen. Doch die Prozesse selbst sind das Ergebnis menschlichen Handelns. Wenn wir zu Rädchen in der Maschine geworden sind, dann deshalb, weil wir die Maschine gebaut haben.

Darüber hinaus dürfen wir den Einfluss und das Wirken kultureller Eliten – der Rechts-, Bildungs-, Technologie-, Kunst-, Manager- und politischen Klassen – nicht außer Acht lassen. In der Vergangenheit sahen sich diese Eliten mit der Aufgabe betraut, Kontinuität zu garantieren; das geschah durch die Wertevermittlung von Generation zu Generation und die sorgfältige Pflege der für diese Aufgabe notwendigen Institutionen und sozialen Praktiken. Heute ist der vorherrschende Impuls unserer Eliten Zerrüttung, Zerstörung und Zerstückelung. Die Abschaffung des Menschen ist ein bewusstes Projekt der Offiziersklasse unserer Kultur, nicht einfach nur das Ergebnis unpersönlicher sozialer und technologischer Kräfte. Für sich genommen, reichen die Kategorien der Entzauberung und Liquidität nicht aus, um dieses Projekt angemessen zu verstehen.

Das dritte Problem besteht darin, dass weder Entzauberung noch Liquidität die theologische Signifikanz der Veränderungen berücksichtigt, die die Moderne in Bezug auf das Verständnis des Menschseins mit sich gebracht hat. Man muss kein Christ (und nicht einmal Theist) sein, um zu begreifen, dass diese Transformationen theologisch bedeutsam sind. Sowohl bei Marx als auch bei Nietzsche ist „Entweihung“ ein Teil ihres Verständnisses der modernen Welt. In derselben Passage des Kommunistischen Manifests, in der verkündet wird, dass alles Stehende verdampft, wird erklärt, dass alles Heilige entweiht wird. Und Nietzsches „toller Mensch“ macht sehr deutlich, dass Gott nicht nur in der moralischen Vorstellung aufgehört hat zu existieren, sondern tot ist – mehr noch, dass wir ihn getötet haben. Diese Tötung Gottes ist sicherlich der ultimative Akt aktiver Entweihung.

Sowohl Nietzsche als auch Marx bewerten diese Entweihung positiv. Für Marx ist Religion ein Opiat, das das Proletariat daran hindert, den vollen Schmerz zu spüren, den der Kapitalismus verursacht. Religionskritik ist daher von zentraler Bedeutung für das revolutionäre Projekt. Entweihung ist eine Voraussetzung für die Verwirklichung der kommunistischen Utopie. Für Nietzsche ist der Tod Gottes, auch wenn er eine erschreckende Verantwortung auf die Schultern der Menschen legt, eine notwendige Voraussetzung für die Selbsttranszendenz des Menschen. Die Frage ist nur, ob wir dieser Aufgabe gewachsen sind.

Mehr: www.evangelium21.net.

[#ad]

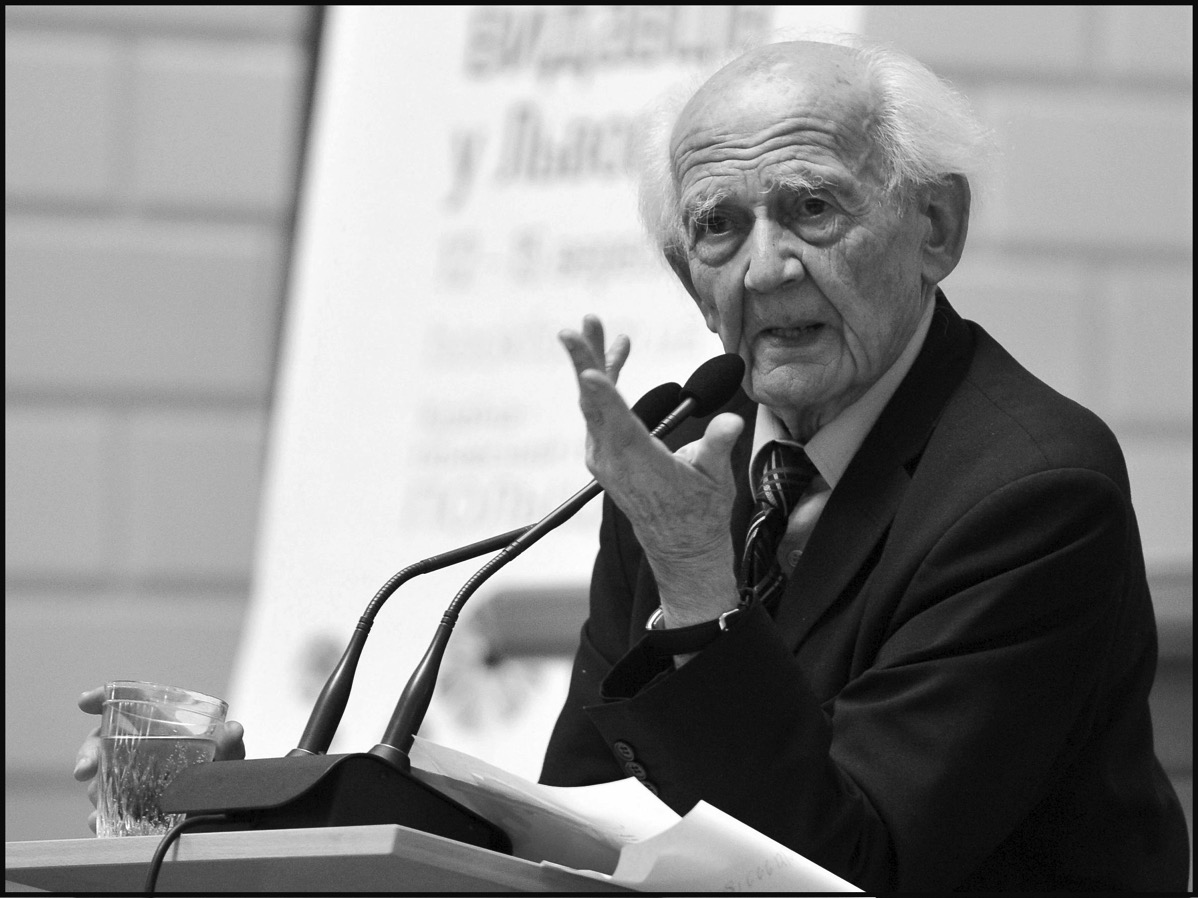

Der streitbare jüdisch-polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman ist am 9. Januar 2017 im Alter von 91 Jahren gestorben. Er gehörte zu den bedeutenden Geisteswissenschaftlern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und gilt als ein Wegbereiter postmodernen Denkens. In seinem Hauptwerk

Der streitbare jüdisch-polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman ist am 9. Januar 2017 im Alter von 91 Jahren gestorben. Er gehörte zu den bedeutenden Geisteswissenschaftlern der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und gilt als ein Wegbereiter postmodernen Denkens. In seinem Hauptwerk