Hanniel Strebel hat freundlicherweise eine Besprechung des Buches:

Hanniel Strebel hat freundlicherweise eine Besprechung des Buches:

zur Verfügung gestellt:

Eine Wahrheit für das ganze Leben

Wer ist Nancy Pearcey? Die 1952 geborene US-Amerikanerin zählt gemäss „The New Evangelical Outpost“ zu den wenigen weiblichen evangelikalen Intellektuellen. Ich las das Buch nicht deshalb, weil es 2005 den prestigeträchtigen „ECPA Gold Medallion Award“ gewann, sondern weil es auf mehreren Bücherlisten von mir geschätzter Blogger ganz oben aufzufinden war. Sympathisch wog für mich als Europäer und Heimschulvater die Tatsache, dass Pearcey in Heidelberg Violine studierte und ihre beiden Söhne zu Hause unterrichtete. Pearcey zählt den zu geistlichen Erben von Francis Schaeffer (1912-1984). Der Besuch in schweizerischen L’abri anfangs der 1970er-Jahre hatte die damals agnostische junge Frau nachhaltig aufgerüttelt. Dies schildert sie denn auch in „Total Truth“. Heute leitet Pearcey zusammen mit ihrem Mann das „Francis Schaeffer Center for Worldview and Culture“ der Houston Baptist University.

Um was geht es? Philipp E. Johnson, ein führender Kopf der Intelligent Design-Bewegung in den USA, schreibt im Vorwort: „Weltanschauung zu verstehen gleicht dem Versuch, die Linse des eigenen Auges zu sehen. Normalerweise sehen wir unsere eigene Weltsicht nicht, stattdessen sehen wir alles andere durch diesen Filter. Einfach gesagt ist die Weltanschauung das Fenster, durch das wir die Welt – oft unbewusst – wahrnehmen und (dann) entscheiden, was real und wichtig oder nicht real und unwichtig ist.“ Die Wahrnehmung für dieses „Fenster zur Welt“ zu schärfen, darum geht es Pearcey in diesem Buch. Ausgangspunkt bildet der „tiefe Hunger unter Christen, durch „einen übergeordneten Rahmen“ Einheit in ihr Leben zu bringen und die tiefe Trennung zwischen einem säkularen und einem privat-persönlichen Bereich zu überbrücken. Wir sind es uns gewohnt, zwischen einem „wissenschaftlichen“, „wertefreien“ Bereich der öffentlichen Institutionen und einer privaten Sphäre der persönlichen Überzeugungen und Entscheidungen zu unterscheiden. Genau an dieser Stelle liegt der Hund begraben.

Wie ist das Buch aufgebaut? Pearcey hat ihr Werk in vier Teile aufgeteilt: Im ersten Teil legt Pearcey die Grundlagen für einen biblisch-weltanschaulichen Grundrahmen. Dieser hängt an drei Fragen:

- Schöpfung: Wie hat alles begonnen?

- Fall: Was ist schief gegangen?

- Erlösung: Wie kann es wiederhergestellt werden?

Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Schöpfung, dem Startpunkt jeder Weltanschauung. Pearcey entfaltet darin ein engagiertes Plädoyer für den Intelligent Design-Ansatz. Wer sich bereits mit der evolutionistischen Weltanschauung abgefunden hat, reibt sich über diesen Seiten erstaunt die Augen.

Der dritte Teil geht der Frage nach, warum die Evangelikalen keine Tradition der Verteidigung ihrer Weltanschauung entwickelt haben.

Wo bleibt denn die Umsetzung? Das mögen sich einige gegen Schluss des Werkes fragen. Dafür hat sich Pearcey den vierten Teil vorbehalten. Der Rückgriff auf das wichtige Werk von Francis Schaeffer „Geistliches Leben – was ist das?“ hielt ich für angebracht.

Vier Anhänge mit Vertiefungen über die Säkularisierung der US-amerikanischen Politik, den modernen Islam und die New Age-Bewegung, den Materialismus und die Apologetik, wie sie in L’abri betrieben wurde, runden die Lektüre ab. Eine ausführliche, kommentierte Leseliste sowie ein Studienführen beschliessen das über 400 Seiten starke Werk.

Was faszinierte mich? Man mag das Beispiel für gar amerikanisch halten: Da unterhalten sich junge Frauen, die in einem Zentrum für Beratung von abtreibenden schwangeren Frauen arbeiten, in der Pause über die nächste Sonntagschullektion. So weit ist das Beispiel nicht hergeholt. Ich rede mit Studenten, die in der Freizeit eine Jungschararbeit leiten und im Studium mit dem Genderthema in der Literatur ringen. Ich kenne Juristen, die verbindlich in der Gemeinde mitarbeiten und sich täglich für die Interessen von zum Teil skrupellosen Klienten einsetzen. Ausserdem gibt es genügend Christen, die unserer Entscheidung, die Kinder selber zu unterrichten, mit Stirnrunzeln begegnen. Ganz zu schweigen von dem von mir beobachteten Tabu, über die Rolle der Frau im Rahmen der Gemeinde konkret zu werden. Zumindest in meiner Lebensrealität halten wir – trotz Bekenntnis – die zwei Lebensbereiche privat und öffentlich bzw. säkular und geistlich fein säuberlich getrennt. So ging mir denn die Ermahnung Pearceys zu Herzen. Sie sagte: „Der erste Schritt zum bewussten Um- und Aufbau einer christlichen Weltanschauung besteht darin, auf die Suche nach den eigenen Götzen zu gehen.“ Besonders geblieben sind mir einzelne biographische Elemente des Buches, so etwa die Beschreibung ihres engagierten Vaters, der den Familientisch für manche Lektionen und Diskussionen nutzte. Dass sie mit ihren Söhnen frühzeitig weltanschauliche Themen dort bearbeitete, wo sie auftauchten – zum Beispiel in den Kinderbüchern -, fand ich nachahmenswert. Ebenso berührte mich Pearceys Schilderung ihrer Zeit, als sie ehrlich nach der Wahrheit suchte. Ebenso nahe ging mir der Abschnitt im vierten Teil, in dem sie über ihr Ringen um ihre Rolle als Mutter berichtet.

Welche Stellen irritierten? Bisweilen fragte ich mich, ob ich den Ansprüchen „eine versöhnende Kraft in jedem Bereich der Kultur “ sein, verpflichtet bin. Ebenso bezweifle ich, exzellentere Lösungen als jeder Nichtchrist zustande bringen zu müssen. Wird hier nicht eine Erwartung aufgebaut, welche meine tief in mir wurzelnde Neigung zur Selbsterlösung stimuliert?

Ein weiteres Thema, das ich nicht genügend beleuchtet finde, ist der Stellenwert der Gemeinde. Pearcey betont zwar deren Wichtigkeit, wenn sie schreibt, dass die Gemeinde der Plausibilitätstest für das Evangelium sei. Bei mir blieb eher ihr Beispiel hängen, als sie bei einem Probebesuch in einer neuen Gemeinde den Pastor gegen die kopflastigen Bibelschulen uns Seminare wettern hörte.

Den einen oder anderen mag das dritte Kapitel, das die Geschichte der Evangelikalen in den USA beschreibt, dann doch gar amerikanisch anzumuten. Ich blieb dennoch sehr konzentriert, denn die Ausführungen werfen Licht auf den Anti-Intellektualismus, dem ich auch in unseren Gemeinden auf Schritt und Tritt begegne.

Ich legte das Buch mit einem tiefen Seufzer zur Seite. Für mich notierte ich: „Durch dieses Buch bin ich satt geworden.“ Ich empfehle es jedem Leser, welcher der englischen Sprache mächtig ist. Und ich wünsche mir mehr solches Material in der deutschen Sprache.

Hanniel Strebel

Gary Habermas schreibt zur Entstehung seines Buches über den Umgang mit dem Zweifel:

Gary Habermas schreibt zur Entstehung seines Buches über den Umgang mit dem Zweifel: Am 19. Oktober hält Prof. Dr. Thomas K. Johnson ein Tagesseminar in München zu dem Thema:

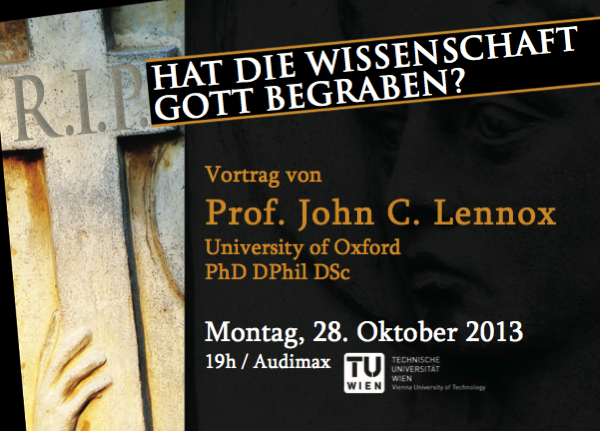

Am 19. Oktober hält Prof. Dr. Thomas K. Johnson ein Tagesseminar in München zu dem Thema: Professor John Lennox wird am 28. Oktober 2013 um 19.00 Uhr einen Vortrag an der TU Wien halten. Zum Thema heißt es:

Professor John Lennox wird am 28. Oktober 2013 um 19.00 Uhr einen Vortrag an der TU Wien halten. Zum Thema heißt es: