Rod Dreher: Ein Handbuch für christliche Dissidenten

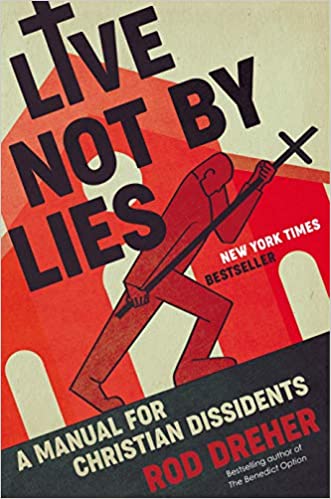

Nachfolgend veröffentliche ich einen Gastbeitrag von Sören K. (Pseudonym). Vorgestellt wird folgendes Buch:

- Rod Dreher: Live Not by Lies: A Manual for Christian Dissidents, Penguin, 2020.

Wie jedes Zeitalter, so ist auch unseres geprägt vom aktuellen Zeitgeist. Das christliche Abendland und die USA haben sich zu einer post-christlichen Gesellschaft gewandelt, auch wenn dieser traurige Sachverhalt von erschreckend wenigen Christen überhaupt in seiner Deutlichkeit wahrgenommen wird. Erstaunlich für mich ist ferner, dass bei uns in der westlichen Kirche so wenige prophetische Stimmen zu hören sind, die entweder den Zeitgeist entlarven oder gar vermitteln, was „der Geist den Gemeinden“ in unser Zeit sagt.

Die Stimme von Rod Dreher hebt sich von den christlichen Stimmen des Zeitgeists ab. Rod Dreher ist ein amerikanischer Intellektueller. Er ist ein orthodoxer Christ und führt den Internet-Blog The American Conservative. Das Buch Live Not by Lies ist ein Weckruf, sowohl den immer massiver werdenden gesellschaftlichen Druck auf alle konservativen Werte ernst zu nehmen – der nicht nur von Seiten der Politik, sondern noch weit massiver von den großen Konzernen ausgeübt wird – als auch die Gefahr der noch nie zuvor realisierten Omnipräsenz an freiwilliger technischer Überwachung durch Google, Alexa, Smartphone etc. zu erkennen.

Die Hauptthese von Dreher ist, dass wir uns im Aufschwung eines „sanften“ Totalitarismus befinden, welcher schon jetzt erschreckend viele Ähnlichkeiten mit Aldous Huxleys Dystopie, Brave New World, aufweist. Dreher sieht auch einen engen Zusammenhang zwischen der abgeflachten Verkündigung eines christlichen Glaubens ohne Gericht und ohne Verständnis für Leid in der westlichen Kirche auf der einen Seite und der Naivität und Blindheit, der daher auch die meisten Christen den aktuellen Entwicklungen ausgeliefert zu sein scheinen, auf der anderen.

Erster Teil: In was für einer Welt leben wir?

Das Buch ist in zwei Teile gegliedert. Der erste Teil heißt: Den sanften Totalitarismus verstehen. Als sanft wird der Totalitarismus beschrieben, weil er eben nicht mit der militärischen Härte des kommunistischen Totalitarismus daherkommt, sondern zu großen Teilen getrieben wird von Komfortstreben und Anpassung. Zugleich nimmt die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung mit vermehrt radikaler Ausgrenzung von Andersdenkenden auch ein zunehmend totalitäres Ausmaß an. (Eine mögliche Definition von Totalitarismus: Es darf nichts existieren, was sich gegen die herrschende gesellschaftliche Ideologie wendet. S. Kapitel 2) Im zweiten Teil des Buchs entfaltet Dreher die bereits im Untertitel des Buchs erwähnte Anleitung für christliche Dissidenten. Diese zweite Hälfte des Buchs trägt die Überschrift: Leben in der Wahrheit. Da auch ein sanfter Totalitarismus ein Totalitarismus ist, führt Rod Dreher eine Vielzahl von beeindruckenden Persönlichkeiten vor, die in den Zeiten des Ostblocks ihren Glauben gelebt, bewahrt, und bezeugt haben. Der Zerbruch des Kommunismus ging maßgeblich auf solche Persönlichkeiten zurück. Daher ist es auch kein Zufall, dass schon das Buch von Dreher denselben Titel trägt wie das vielleicht berühmteste Essay des russischen Dissidenten Alexander Solschenizyns.

In der Einleitung des Buchs beschreibt Dreher, dass wir Westler uns fast nicht vorstellen können, in unseren Demokratien einen Totalitarismus zu erleben. Auch Dreher wurde 2015 wachgerüttelt von Überlebenden des Ostblock-Totalitarismus. Diese Emigranten haben feinere Antennen für die aktuellen Entwicklungen und bezeugen alle, dass sie denken, Amerika schlittert in Richtung einer Art Totalitarismus. Bürger, die nicht den aktuellen Vorgaben von Sprache und Verhalten entsprechen, werden für Ihre Tabubrüche immer extremer bestraft. Es kann bedeuten, seinen Job oder auch seinen guten Ruf für immer zu verlieren. Bereits Papst Benedikt sprach von der Diktatur des Relativismus, einer weltweiten Diktatur scheinbar humanistischer Ideologien. Er benannte diese Manifestationen als die geistliche Kraft des Antichristen. Diese geistliche Kraft entfaltet sich aktuell in privaten Institutionen, in Konzernen, in Hörsälen und in den Medien. Das Ziel des weichen Totalitarismus ist dasselbe wie das Ziel des harten: Die Welt von aller echten Christenheit zu befreien – und wir sind nicht ausgestattet, diesem hinterlistigen Angriff zu widerstehen.

Den Mindestanspruch, den zu erfüllen Alexander Solschenizyn aufruft, ist niemals wissentlich eine Lüge zu unterstützen. Du magst nicht die Kraft haben, öffentlich aufzustehen und zu sagen, was du wirklich glaubst, aber du kannst dich weigern zu bestätigen, was du nicht glaubst. Wenn man schon unter einer Diktatur von Lügen lebt, dann soll unsere Antwort sein, dass ihre Regentschaft nicht durch uns aufrechterhalten bleibt.

1. Kapitel: Der Prophet Kolakovic

Ein Name, der sich wie kein anderer durch das Buch zieht, ist Kolakovic. Eigentlich hieß Kolakovic erst gar nicht Kolakovic. 1943 musste der Jesuitenpriester und Antifaschist Tomislav Pogljen vor der Gestapo aus Kroatien fliehen. In der Tschechoslowakei nannte er sich nach dem Mädchennamen seiner Mutter – Kolakovic. Schnell merkte er, dass die rote Arme die Nazis besiegen würde, man ihr aber auch nicht trauen konnte. Er warnte die slowakische Kirche vor einem Sowjet-Regime und setzte seine ganze Energie daran, die Kirche für die kommende Verfolgung vorzubereiten.

Kolakovic wird als charismatischer Leiter beschrieben. Er predigte, dass nur eine völlige Lebenshingabe an Christus ermöglichen würde, der kommenden Versuchung zu widerstehen. Diese Ganzhingabe war keine Abstraktion, kein frommer Gedanke, sondern wurde konkret in Gemeinschaft erlebt. Ähnlich wie schon in Belgien nach dem Ersten Weltkrieg durch Josep Cardijn eine Laienbewegung ins Leben gerufen wurde, so etablierte Vater Kolakovic schon in der deutsch-okkupierten Slowakei kleine Zellen treuer Katholiken, die sich trafen zu Gebet, Bibelstudium und Gemeinschaft. Ein Kernelement der Lehre war die Verantwortung vor Gott. Der Leitsatz lautete: Sehen (was die Realität ist), (Be-)urteilen (im Licht der Wahrheit), Handeln (um dem Bösen zu widerstehen).

Dreher zeigt auf, dass wir in einer Zeit leben, in der zunehmend mehr Leute bereit sind, politische Rechte aufzugeben im Austausch für höheres privates Wohlbefinden und Sicherheit. Viele Haushalte stellen in ihren Häusern Smart Devices auf und lassen bereitwillig Ihr ganzes Leben von Geräten abhören bzw. von Großkonzernen überwachen, nur um etwas mehr Komfort wie Fernbedienung und automatische Bestellungen zu erlangen.

Dreher konstatiert, dass die christliche Verkündigung des Westens sich heute fast nur auf eine Glaubensaussage reduziert: Gott existiert – und er möchte von uns lediglich dass wir nett und glücklich sind. Dies ist eigentlich kein christlicher Glaube mehr, sondern moralisch therapeutischer Deismus. In dieser therapeutischen Kultur gibt es keine größere Sünde, als jemand anderem im Weg zu stehen auf die Facon glücklich zu werden, die er sich wünscht. Das Recht auf eigene sexuelle Orientierung ist wichtiger als Biologie und auch wichtiger als das Grundrecht der Religionsfreiheit. Nur relativ wenige Christen sind heute noch bereit, für ihren Glauben zu leiden, denn die therapeutische Gesellschaft, die sie geformt hat, leugnet, dass Leiden jemals richtig ist und einen Sinn haben kann. Die Idee, dass man bereit sein sollte, um der Wahrheit willen Schmerz zu ertragen, scheint den meisten Leuten heute eher absurd. Solschenizyn ruft uns zu: Lebt nicht mit der Lüge (s.o.).

2. Kapitel: Unsere vor-totalitäre Kultur

Der Kommunismus war u.a. deswegen attraktiv für viele Russen, da die jungen Intellektuellen den Glauben an eine mögliche Reform ihres Landes verloren hatten. Sie waren bereit, alles niederzureißen, um etwas völlig Neues zu errichten. Die Kommunisten waren geradezu religiös darin, säkular zu sein. Die meisten Revolutionäre kamen aus privilegierten Kreisen. Es durfte nichts existieren, was sich gegen die herrschende gesellschaftliche Ideologie wendet.

Um seine These eines sich anbahnenden Totalitarismus zu begründen, greift Dreher auf wichtige Forschungsergebnisse der bekannten jüdischen Intellektuellen, Hannah Arendt, zurück. 1951 verfasste Hannah Arendt das Buch: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Einsamkeit und Atomisierung der Gesellschaft sieht sie als die maßgeblichen Faktoren. Im Jahr 2000 verfasste der Harvard Politologe Robert Putnam ein Buch mit dem Titel „Bowling alone“- Allein auf der Kegelbahn. Trotz aller sozialen Medien, die – virtuelle – Verbundenheit ermöglichen, wird die Gesellschaft zunehmend einsam und isoliert. Durch die zunehmende Auflösung von (Groß-)familien, gemeinsamen Mahlzeiten, enger Nachbarschaft, und Vereinen entsteht eine zunehmend isolierte und verletzliche Gesellschaft. (Und das schon vor Corona!). Zugleich haben die meisten Menschen den Glauben an Hierarchien und Institutionen verloren, sie haben aufgehört, außerhalb ihrer eigenen Person nach Autorität und Lebensinhalt zu suchen. Arendt verweist auf den Umstand, dass ein wichtiges Kennzeichen von Totalitarismus ist, dass Loyalität zur vorherrschenden Ideologie wichtiger als Fachkompetenz ist.

2014 wurde Brendan Eich, der Erfinder von JavaScript aus seiner eigenen Gesellschaft als Geschäftsführer entlassen, da er 2008 eine kleine Spende an eine konservative Familienorganisation gemacht hatte, die sich gegen die Einführung der Homo-Ehe in Kalifornien einsetzte. Ein russlandstämmiger amerikanischer Arzt vertraute Rod Dreher an, dass er auf Sozialen Netzwerken nie etwas Kritisches über Diversität und Inklusion veröffentlicht, da er weiß, dass die Personalabteilung seines Krankenhauses die Accounts der Angestellten regelmäßig auf solch unpässliche Inhalte überprüft. In atemberaubendem Tempo konnte sich die Gender-Ideologie in allen westlichen Ländern durchsetzen. Zugleich gewinnen Homo-Rechte einen Blitzkrieg gegen das Grundrecht der Religionsfreiheit. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist heute so groß wie seit 100 Jahren nicht mehr, die Gesellschaft ist atomisiert und etliche Soziologen beschreiben die jüngste Generation als generation porn – ein düsterer Ausblick für die Zukunft.

Kapitel 3: Progressives Denken als Religion

Der Westen war über viele Jahrzehnte fortschrittsgläubig – und trotz aller Resignation der heutigen Jugend über unsere Zeit dominiert die Einstellung, dass sie selbst es heute besser weiß als unsere Geschichte. Völlig selbstbewusst geht sie davon aus, dass die heutige postmoderne und progressive Sichtweise zwangsläufig der veralteten christlichen Weltsicht überlegen ist. Während gemäß des puritanischen Ideals Freiheit dazu genutzt werden soll, um tugendhaft zu leben, besteht das heutige Ideal darin, Freiheit zu nutzen, um sein eigenes Wohl zu verbessern, so wie es der unantastbare Wille des Individuums gerade möchte. Der Mensch ist nichts, als das, was er aus sich selbst macht – und kann alles sein, was er selbst definiert. Jeder, der sich gegen progressives Denken stellt, stellt sich gegen Fortschritt, und damit gegen die natürliche Entwicklung der Dinge.

Hier fügt Dreher einen kurzen Exkurs über Marx und sein Versprechen durch den Kommunismus den Himmel auf Erden herbeizuführen ein. Um diesen zu erreichen, müssten vorher durch den Umsturz aller Hindernisse Opfer gebracht werden. Dreher verweist dann auf das erschreckend ähnliche Denken der heutigen progressiven Linken und ihre radikale Haltung gegenüber Andersdenkenden. Dies wird anhand der Erfahrungen des britischen Konservativen Sir Roger Scruton nachvollziehbar gemacht. Schon jetzt müssen immer mehr weiße Männer in leitenden Positionen ihre konservativen Wertvorstellungen strikt privat halten, um nicht ihren Job zu gefährden. Dies beschreibt Dreher als eine sanfte Form von Totalitarismus.

Die sogenannte „Soziale Gerechtigkeit“ (Social Justice) entwickelt und verbreitet sich wie ein Kult. Wichtige Grundsätze: Von zentraler Bedeutung für die menschliche Existenz ist Macht und wie sie gebraucht wird. Jede Beziehung wird als Machtverhältnis aufgefasst – und überall wo ungleiche Machtverhältnisse herrschen, muss die Gesellschaft neu geordnet werden. Wer sich dem widersetzt, der praktiziert „Hass“. Es gibt keine objektive Wahrheit – es gibt nur vorherrschende Meinungen. Identitätspolitik befreit die Unterdrückten von den Unterdrückern. (Ein armer weißer Protestant, der mit Harz IV lebt ist ein „Täter“, eine schwarze lesbische Professorin ist ein „Opfer“). Unsere Sprache definiert und verändert menschliche Realität und muss von einer Wortpolizei kontrolliert werden. Ursprünglich war „soziale Gerechtigkeit“ ein christlicher Begriff, der dafür stand, dass alle Individuen Verantwortung tragen für das Gemeinwohl der Gesellschaft (die aus Menschen besteht, die in Gottes Bild geschaffen sind). Die neue Definition von sozialer Gerechtigkeit ist losgelöst von jeglicher Transzendenz definiert als Gleichverteilung von materiellem Wohlstand, freier sexueller Orientierung und Relativismus. Da konservative Christen jedoch einen engen Moralkodex für Sexualität haben, sind sie automatisch Feinde der „neuen“ sozialen Gerechtigkeit. Bereits 1986 warnte Papst Johannes Paul II. vor dem Geist der Finsternis, der die Menschheit verführt „Gott als Feind seiner eigenen Kreatur darzustellen, insbesondere als Feind des Menschen, als Gefahrenquelle und Bedrohung des Menschen.“

Noch in den 60-er Jahren wurden Themen von sozialer Gerechtigkeit von Schwarzen in biblischen Worten und mit biblischen Werten vertreten, aber nach Dreher betrachtet die heutige soziale Gerechtigkeit wertkonservative Christen als ihr größtes verbleibendes Hindernis auf ihrem Feldzug, die Gesellschaft zu glücklichen, selbstbestimmten Individuen zu „befreien“. Egal wo wir uns befinden, sie werden uns suchen und verfolgen. Aus ihrer Sicht müssen Christen bestraft und beseitigt werden, um die Welt gerechter zu machen. Deshalb müssen wir ein Auge auf die Macht und Reichweite der Überwachungstechnologie haben.

Kapitel 4: Der neue Kapitalismus: Woke and Watchful

Der Begriff Woke oder Wokeness (engl. „erwacht“ oder „wach“) wird erst seit wenigen Jahren verwendet, um ein erhöhtes Bewusstsein für Rassismus und gesellschaftliche Privilegien zu umschreiben und kann mit aktivistischem oder gar militantem Eintreten für den Schutz von Minderheiten einhergehen. Der Begriff wird mit LGBTIQ, Feminismus, der Black-Lives-Matter Bewegung und der progressiven Linken in Verbindung gebracht.

Dreher berichtet von einer Begegnung Kamila Benda in Prag. Gemeinsam mit ihrem Mann Vaclav hat sie im Kommunismus Untergrundseminare gehalten, um die Widerstandsbewegung aufzubauen. Sie kann nicht nachvollziehen, wie Amerikaner freiwillig ihr Haus voller Smart-Devices bestücken über die sie ständig abgehört werden können. Kamila konstatiert: Um frei zu bleiben, die Wahrheit zu sagen, muss man um sich herum eine echte Privatsphäre haben, die uneindringbar ist. Sie erinnert sich noch gut an die Zeiten, wo ihre Wohnung durch Wanzen abgehört wurde und die ganze Familie musste sich stets der andauernden Überwachung bewusst bleiben. Keine Konsumentenvorteile könnten ihr dieses Risiko jemals schmackhaft machen. Kamila und Vaclav haben nach dem Kommunismus die Wanzen aus den Wänden gezogen. Selbst heute benutzt sie weder Smartphone noch E-mail. Das erscheint ihr zu riskant. Sollte es zu einem Totalitarismus kommen, egal ob hart oder weich, so müsste ein Polizeistaat in USA oder Europa kein Informationsnetz aufbauen, um das Privatleben der ganzen Gesellschaft zu überwachen. Dieses System existiert bereits – und die wenigsten sind sich der Allgegenwart dieser Überwachung überhaupt bewusst. In den letzten zwei Jahrzehnten haben der Staat und die Großkonzerne Überwachungsmöglichkeiten aufgebaut, von denen Lenin und Stalin nur träumen konnten.

Die Generation, die zwischen 1960 und 1980 geboren wurde, wuchs auf mit der Lektüre von George Orwell in ihrer Schulzeit und sie war mit Lebensberichten von Opfern der totalen Staatskontrolle konfrontiert. In Amerika wurde der Staat immer schon etwas kritisch betrachtet, aber nicht die Unternehmen und Konzerne. Im letzten Vierteljahrhundert haben etliche Konzerne durch Globalisierung und Technologie eine unfassbare Expansion von Macht entwickelt und sind in den letzten 20 Jahren kontinuierlich weiter nach links gerückt und auch viel stärker politisch aktiv geworden.

Dreher geht im Folgenden auf den aggressive sozialen Progressivismus in Amerika ein, der von Kritikern mit „Woke Capitalism“ bezeichnet wird. Etwa 90% der Großkonzerne wollen durch ihr Engagement einen sozialen Beitrag leisten – aus ihrer Sicht sind sozial Konservative genauso wie traditionelle Christen ein Hindernis für das Gemeinwohl. Gleichzeitig ist auf der mikro-Ebene durch das Internettracking plus die Smarten Lautsprecher, Gesundheitsapps, etc. von Google, Amazon, Facebook und Apple das Zeitalter des Überwachungskapitalismus entstanden. Rod Dreher führt hier die Harvard Professorin, Shoshana Zuboff an, die 2019 ein Buch mit genau diesem Titel herausgegeben hat: The Age of Surveillance Capitalism.

Jede einzelne E-mail, die mit Gmail geschrieben ist, wird von Google nach Schlüsselbegriffen gescannt und kategorisiert, durch Cookies werden die Websites registriert, die mit dem Google-Browser durchgelesen werden inkl. der Verweildauer – und durch die Wegzeit zur Arbeit wird ein eher vorsichtiger oder aggressiver Fahrstil vermerkt. Dieses Datenpaket wird dann inklusive wichtiger Gesundheitsdaten, den Hobbies und der Konsumausgaben an Versicherungsfirmen und Marketing Agenturen teuer verkauft.

Die Überwachung wird zunehmend durch die Praxis des Deplatforming (engl. von der Plattform entfernen) politisch instrumentalisiert. Wer die Transfrau Caitlyn Jenner z.B. mit seinem echten Namen „Bruce“ bezeichnet oder maskuline Pronomen verwendet, dem wird von Facebook der Zugang gelöscht. Bei dem online Finanzdienstleister Paypal darf die konservative christliche Rechtsanwaltsvereinigung ADF kein Konto eröffnen, um Spenden zu bekommen oder Zahlungen zu tätigen. Das Silicon Valley ist ein Mekka des Kults der progressiven Linken geworden mit dem erklärten Ziel durch Algorithmen und Big Data das menschliche Verhalten zu „engineeren“. Dissidenten anhand von Schlagworten zu identifizieren und von Plattformen zu verbannen ist nur die Frage eines Knopfdrucks. Durch staatlichen Zugriff der NSA und CIA auf diese Daten (und bei uns mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz) kann sich der Staat auch bei uns ebenso leicht nach Belieben unter dem Stichwort „Hassrede“ einschalten. Fast sämtliche menschen-generierte Information ist den Geheimdiensten verfügbar.

Wenig überraschend wird China uns als warnendes Beispiel genannt: Dort werden die online Datenmassen (Big Data) mit den Überwachungskameras der Straßen und dem politisch gewünschten Verhalten verknüpft und die Individuen in den Großstädten kategorisiert in privilegierte Leistungsträger, die pünktlich zahlen und die gewünschten politischen Äußerungen tätigen und Dissidenten, die von wichtigen Plattformen inkl. ihrer Zahlungssysteme ausgeschlossen werden – alles unterstützt von künstlicher Intelligenz. Hier wird auf das Werk des deutschen Journalisten Kai Strittmatter Die Neuerfindung der Diktatur (2018) verwiesen. Strittmatter hat mehrere Jahre als deutscher Journalist in Beijing gelebt hat.

Immer wieder drängt sich dem Leser die Frage auf, ob Ähnliches wirklich bei uns im Westen geschehen könnte. Dreher beschreibt nüchtern unser soziales Gefüge. Viele junge Menschen investieren alles, um ein möglichst Instagram-taugliches Selbstbild zu entwerfen, sie leben für und vom Applaus der Anderen, mit einer fragilen Psyche, in einer zunehmen einsamen und atomisierten Gesellschaft. Der Kult der sozialen Gerechtigkeit füllt ein Vakuum in der sinnentleerten post-christlichen Gesellschaft. Zugleich haben Großkonzerne und ein weichgespültes Wohlfühlevangelium die westliche Gesellschaft auf Spaß, Komfort, und Bequemlichkeit konditioniert. Wie können wir dem widerstehen?

Zweiter Teil: Das Leben in der Wahrheit

Kapitel 5: Achte nichts höher als die Wahrheit

Die wichtigste Anweisung von Solschenizyn für potentielle Dissidenten ist: „lebe in der Wahrheit.“ Eben hierin liegt die Macht der Machtlosen. Václav Havel schrieb 1978: Eine Person, die sich nur für ihren eigenen Komfort und Überleben einsetzt, und dabei bereit ist, mit oder in einer Lüge zu leben, ist eine demoralisierte Person. Ein Jahr später wurde er inhaftiert. Wiederum 10 Jahre danach führte Havel eine friedliche Revolution an und wurde der erste Präsident eines freien Tschechien. Ein Wort der Wahrheit wiegt mehr als die ganze Welt. Wie lebt man in der Wahrheit inmitten einer Welt voller Lügen?

Wähle ein Leben abseits der Masse.

Anhand von wirklich beeindruckenden Lebenszeugnissen bekommt der Leser eine Vorstellung mit welchen Opfern und mit welcher Kühnheit, welchem glühenden Glauben ein Leben als Non-Konformist geführt werden will. Vater Kaleda, Pastor Sipko und Maria Wittner sind Zeugen der Wahrheit. Ihre Geschichten zu erzählen und ihr Leben zu ehren, geben uns und unseren Kindern Orientierung.

Kapitel 6: Ein Kulturgedächtnis schaffen und kultivieren

Inzwischen hat eine Mehrheit der jungen Leute in USA und Europa die Gräuel des Kommunismus verdrängt und laufen blauäugig neo-marxistischen Idealen hinterher. An vielen Universitäten wird ein idealisiertes Bild vom Kommunismus gezeichnet. Dieser Beobachtung stellt Dreher das Zitat von Cicero entgegen: „Nicht zu wissen, was passierte bevor du geboren wurdest, bedeutet auf ewig ein Kind zu bleiben.“ Dies ist auch der Grund, warum der Kommunismus so viel Wert darauf legte, die Lufthoheit über den Kinderbetten zu haben. Ein kollektiver Verlust von Geschichte im Westen wird eine schreckliche Folge für die Zukunft haben. Wir müssen uns erinnern, wie man erinnert.

Der britische Anthropologe Paul Connerton und sein Werk Wie sich Gesellschaften erinnern wird hier angeführt. Er unterteilt in eine historische Erinnerung (vergangener Geschehnisse), eine soziale Erinnerung (das, was Menschen entscheiden als bedeutsam zu erinnern) und eine kulturelle Erinnerung (Geschichten, Ereignisse, Menschen oder Phänomene, die als bedeutsam gelten), die Eingang in Musik, Feiertage und Volksheldentum Eingang findet und Bausteine der Identität einer Kultur werden. Je totalitärer ein Regime, desto stärker wird es versuchen, Einfluss zu nehmen auf die kulturellen Erinnerungen. Der polnische Intellektuelle Leszek Kolakowski sieht darin eine große Ambition des Totalitarismus darin, in den Besitz der menschlichen Erinnerung zu gelangen und sie zu kontrollieren. Erinnerungen wach zu halten ist ein Baustein, sich gegen eine neue dominante Ordnung zu stemmen. Religion und Familie sind zwei zentrale Pfeiler von Erinnerung. Karol Wojtyla, der Papst des Anti-Kommunismus, hat den Angriff der Nazis auf diese beiden Pfeiler erlebt, als diese versuchten, Polen zu zerstören. Heute liegt eine wichtige Aufgabe allein darin, zu zeigen, was eine normale, monogame Ehe und Familie ist.

Kapitel 7: Familien sind Zellen des Widerstands

Ein starkes Vorbild für Familienbande und anti-totalitären Widerstand ist die Familie Benda aus Prag. Trotz aller unserer Fehlerhaftigkeit und Gebrechen ist die Familie das größte Hindernis für Marxisten genauso wie heute für die woke Linke. Internet und Smartphone sind vielleicht das wichtigste Instrument, um aus Kindern nicht mündige Bürger sondern lediglich autonome Konsumenten zu machen, die keine größere Verpflichtung kennen als ihr eigenes Wohlbefinden. Laut Benda muss sich ein Vater in erster Linie als Diener Christi verstehen, um ein starker Leiter zu sein. Es folgen weitere Ratschläge zur Erziehung. Anhand der Familie Benda zeigt Dreher, dass wir in Hinblick auf den kommenden sanften Totalitarismus die Familie und das Familienleben noch ernsthafter betrachten müssen. Das christliche Familienleben ist nicht nur eine gute Idee, sondern eine Überlebensstrategie in Zeiten der Verfolgung.

Kapitel 8: Religion: Das Grundgestein des Widerstands

Nicht jeder Anti-Kommunist war ein Christ und nicht jeder Christ konnte dem Totalitarismus entgegenstehen. Aber Dreher berichtet, dass jeder Christ, den er für sein Buch interviewt hat, einen tiefen inneren Frieden ausstrahlte, einen Frieden, den diese Menschen in ihrem Glauben fanden. Sie hätten jedes Recht, um permanent verärgert zu sein über das, was sie, ihre Familien, ihre Kirchgemeinden erleben und erleiden mussten. An dieser Stelle des Buches werden Lebensbilder von Christen vorgestellt, die auf den Leser einen tiefen Eindruck hinterlassen. Hier strahlen Vorbilder auf, die uns im Inneren berühren und deren Lebenszeugnis mehr als einmal gelesen werden sollte.

Der Arzt Dr. Silvester Krčméry. Auswendig gelernte Bibelworte stellten für seine Gefangenschaft eine starke Basis dar. Er betete täglich um Demut und die Bereitschaft, alles für Christus zu erleiden. Gemeinsam mit anderen Veteranen der Untergrundkirche konnte er 1988 die Kerzendemonstration in der slowakischen Hauptstadt Bratislava organisieren, die maßgeblich zu Befreiung und Demokratie führte.

Auch Vater Dmitry Dudko, der 2004 verstarb, war ein Licht in der Finsternis. Er musste 8 Jahre in den Gulags verbringen, weil er ein Gedicht verfasst hatte, das kritisch gegen Stalin war. Danach wurde er Priester und predigte trotz KGB-Überwachung offen das Evangelium. Er sprach in das Leid und in die Herzen der Menschen. Selbst Atheisten und Intellektuelle kamen, um ihn zu hören, Juden und Marxisten, Christen aller Konfessionen. Die Menschen hatten Durst nach Worten des Lebens – und nach Zeugen des Evangeliums, die in der Wahrheit lebten. Er sagt: „Es ist vielleicht eine steile These, aber wenn du widerstehen willst, dann musst du bereit sein, für die Prinzipien und die Dinge, die Du im Glauben bekennst, zu sterben. Ich sehe keinen anderen Weg.“ In aller Finsternis erlebten diese Heiligen Gottes inneren Beistand, manchmal auch übernatürliche Zeichen.

Dreher bereitet seine Leser vor auf eine Zeit schmerzhafter Versuchung, vielleicht auch Verfolgung. Lauwarmes oder seichtes Christsein wird dann nicht halten. Wir müssen unsere Bibel und unsere Glaubensgrundsätze studieren, um den aktuellen Zeitgeist als das zu erkennen, was er ist: Ein Rivale des authentischen Christseins. Wir müssen erkennen, welche Werte dieser Welt in das Leben und die Verkündigung hinübergeschwappt sind. Sind wir nur Bewunderer von Jesus oder auch echte Nachfolger? Jesus hat für die Menschheit gelitten und ruft uns, Teil seiner Passion zu werden. Er verspricht uns im Diesseits nichts als das Kreuz. Nicht Spaß, sondern die Freude gesegnet zu sein. Nicht materiellen Reichtum, sondern geistlichen Reichtum. Nicht Selbstbestimmung, sondern Gehorsam. Das hat Christus gelebt. Dazu lädt Christus uns ein. Wenn wir dieses Evangelium ergreifen und leben, dann werden wir zu Steinen, an denen die Welt zerbricht. Und wenn diese Steine zusammenstehen, bilden sie eine Mauer der Solidarität, welche der Feind nicht überwinden kann.

Kapitel 9: Solidarität

So wichtig die Lebensbilder einzelner Christen sind, macht Dreher deutlich, wie entscheidend das Moment der Gemeinschaft für diese mutigen Zeugen war. Was uns dieser Blick auf die Kirche im Kommunismus und der Blick auf die Zeichen unserer Zeit lehrt ist eins: Alle Christen von allen Konfessionen sollten beginnen Zellgruppen zu gründen, nicht nur um das geistliche Leben zu stärken, sondern um sich ganz spezifisch auf aktiven Widerstand vorzubereiten.

Sehen, Urteilen, Handeln: Die Atomisierung hat die Meisten von uns verletzbar gemacht für Hoffnungslosigkeit und daher auch für Manipulation. Je länger wir in der jetzigen Freiheit allein bleiben, desto schwerer wird es werden, in der Verfolgung zusammenzurücken. Wir müssen lernen in unseren Brüdern und Schwestern nicht eine Bürde der Verpflichtung zu sehen sondern ein Segen zu unserer eigenen Freiheit von Einsamkeit und Schwäche. Wir sollten dem Beispiel von Vater Kolakovic folgen und Netzwerke und Zellgruppen ins Leben rufen, solange wir noch frei sind, dies zu tun. Christen müssen echte Bruderschaft bilden sowohl über Konfessionsgrenzen als auch international. Leiter von Zellgruppen müssen geschult werden und bereit sein, Katechismus (Glaubensgrundsätze) zu lehren und vorbereitet werden, Amtshandlungen durchzuführen, die typischerweise von Pastoren ausgeübt werden.

Kapitel 10: Das Geschenk des Leidens

Dies ist vielleicht die überraschendste Überschrift in dem Buch. Zu deutlich ist uns beigebracht worden, dass ein gutes Leben gleichbedeutend ist mit einem Leben, das frei von Leid ist.

Leiden als Zeugnis für die Wahrheit: Während der frühere Totalitarismus die Gesellschaft durch Angst vor Schmerz besiegt hat, wird der neue schon allen durch die Angst vor Unsicherheit und mangelndem Komfort siegen. Wenn wir nicht bereit sind zu leiden und gar für Christus zu sterben, dann kann sich unser Glaube nicht bewähren. Wieder wird der Leser vor die Frage gestellt, ob er wirklich Nachfolger oder lediglich Bewunderer ist.

Leiden ohne Bitterkeit: Ogorodnikov hatte in seiner Todeszelle Visionen von seinen Mitgefangenen, die tagsüber evangelisierte und denen er die Beichte abnahm und für die er Fürbitte tat. Gott weckte ihn manchmal nachts und offenbarte ihm die Männer, die am nächsten Morgen hingerichtet werden würden.

Ein Christentum für die kommenden Tage: Der Glaube dieser Märtyrer ist fernab von der therapeutischen Religion unserer heutigen Zeit mit ihrer lauten Verkündigung von Wohlstand und Abwesenheit von Krankheit und Leid. Auch als konservativer Christ wird man hier kleinlaut, demütig und fragend. Wird mein Glaube vielleicht schon bei kleinerer Bedrängnis verbrennen? Pastor Wurmbrand, lutherischer Pastor, der die Verfolgung inklusive Gefangenschaft in Rumänien erlebte, schrieb einmal, dass es zwei Arten von Christen gibt: die, welche ernsthaft an Gott glauben und jene, die ebenso ernsthaft glauben, dass sie glauben. Oh wie ernsthaft müssen wir lernen, das kostbare Evangelium neu zu lieben, zu predigen und zu leben. Vielleicht sollten auch wir evangelikale Christen uns mit den Vorbildern von Glaubensvätern, Märtyrern und Heiligen beschäftigen und demütig beten, dass Gott uns vorbereiten möge auf unsere dunklen Stunden, die vielleicht auch auf uns warten.

Sehen, Urteilen, Handeln: Dreher mahnt an: Um den Wert des Leidens zu erkennen, müssen wir das Zentrum der christlichen Verkündigung und die Geschichte des Christentums wiederentdecken, den Pfad der Pilgerschaft, den jede Generation seit den 12 Aposteln gehen musste. Wir müssen uns völlig gegen das populäre Christentum stellen, welches ein seichter Selbsthilfe-Kult geworden ist, mit dem Hauptziel persönliche Ängste zu bewältigen, anstatt zur Jüngerschaft zu rufen und diese zu kultivieren. Natürlich dürfen wir wie Jesus beten, dass ein Kelch des Leidens an uns vorübergehe, aber wenn er kommt, dann müssen wir bereit sein, Schmerz und Verlust für das Reich Gottes zu ertragen. Es ist eine gute Vorbereitung, wenn wir uns mit den Geschichten von heiligen Märtyrern vertraut machen.

Fazit

Das Buch von Rod Dreher ist keine leichte Lektüre. Zu unbequem die These, zu düster die Dämonen der Vergangenheit und vielleicht auch der Gegenwart. Und doch hört der Leser in dem Buch eine Stimme der Wahrheit, einen Ruf in den Ernst der Nachfolge, eine Inspiration der Glaubensgeschwister, die wirklich überwunden haben, obwohl sie äußerlich in die Niederlage geführt wurden. Der Untertitel – eine Anleitung für Dissidenten – mag am Ende fast unbeantwortet nachhallen.

Rod Dreher führt den Leser eigentlich nur so weit, dass er die Zeichen der Zeit neu oder besser versteht. Der Ruf zu einer inneren Vorbereitung ist laut und deutlich und zugleich weniger konkret als der geneigte Leser es sich vielleicht wünscht. Neben der inneren Vorbereitung wird auch die Bedeutung von Gemeinschaft und Kleingruppen deutlich gemacht. Aber eine konkrete Anleitung ist das nicht. Bei mir jedenfalls hallte monatelang die Frage nach: Was tun? Darüber habe ich einiges reflektiert und meine Notizen gemacht. Hierüber bin ich in engerem Austausch mit einigen Freunden und wir suchen den Austausch mit weiteren Geschwistern, die den Ernst der Lage unserer Zeit auch empfinden. Die einen laut und deutlich, andere eher als dumpfe Ahnung.

Das Buch rüttelt auf in dem es uns die Schwächen der heutigen Verkündigung, den Mangel an Leidensbereitschaft und die fast völlige Abwesenheit von Vorbereitung auf Christenverfolgung in der westlichen Kirche aufzeigt. Mein Wunsch und mein Gebet ist jedoch, dass Gott seine Gemeinde vorbereitet, dass ER geistliche Leiter beruft, welche die Gemeinde auf die kommenden schweren Zeiten vorbereiten – und zwar jetzt, wo dies noch möglich ist, „dass jener Tag nicht plötzlich über euch hereinbricht, wie ein Fallstrick“ Luk 21,34. Nichts wäre verloren, wenn wir auf Verfolgung und auf den wiederkommenden Herrn vorbereitet sind und beides nicht (mehr) erleben – aber vieles, vielleicht alles, wäre verloren, wenn wir weder auf zunehmendes Ungemach noch den wiederkommenden Herrn vorbereitet sind. Mich hat das Buch bewegt. Lasst uns hören, „was der Geist der Gemeinde sagt“.