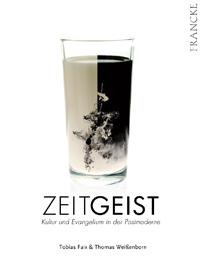

Nachfolgend die Wiedergabe eines Interviews zum Buch »Die Postmoderne: Abschied von der Eindeutigkeit« (Bonner Querschnitte, Ausgabe 42, 09/2007).

»Kultur macht etwas mit uns«

Bonner Querschnitte im Gespräch mit Ron Kubsch über das Buch

»Die Postmoderne: Abschied von der Eindeutigkeit« und die

Vermischung von Kultur und Evangelium.

BQ: Herr Kubsch, Sie haben 2007 ein Buch über die Postmoderne geschrieben. Einige Leute sprechen bereits von der Post-Postmoderne.

BQ: Herr Kubsch, Sie haben 2007 ein Buch über die Postmoderne geschrieben. Einige Leute sprechen bereits von der Post-Postmoderne.

RK: In der Tat scheint die große Begeisterung für die Postmoderne bereits verflogen zu sein. Nicht nur die drei großen französischen Denker der Postmoderne gehören der Geschichte an, in diesem Sommer verstarb nun auch der einflussreiche Richard Rorty. Trotzdem werden die Grabgesänge zu früh angestimmt. Die Postmoderne hat unsere Lebenskultur flächendeckend verändert und wird uns noch über viele Jahre prägen. Außerdem hinkt die fromme Lebenswelt – wie so oft – der allgemeinen Entwicklung hinterher. Die Theorie der Postmoderne ist bisher in Deutschland aus Gründen, die ich jetzt nicht aufzählen möchte, nie richtig angekommen. Nun erobert sie den Evangelikalismus doch noch. Sie kommt diesmal nicht aus Paris, sondern aus den post-evangelikalen Kreisen der U.S.A.

BQ: Können Sie, bevor wir konkreter werden, kurz erklären, was Sie unter »Postmoderne« verstehen?

RK: Nein, kurz kann ich das nicht erklären. Ich habe das vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung einmal versucht. Anschließend bedankte sich eine Frau bei mir für die Einführung und fragte, was das Thema eigentlich mit der »Post« zu tun habe (lacht).

Im Ernst: Die Vorsilbe »post« mit der Bedeutung »nach« hilft uns weiter. Die Postmoderne repräsentiert nämlich die Zeit oder besser das Denken nach der Neuzeit (französisch: temps modernes). Die Neuzeit war geprägt von Optimismus, Einheitsdenken und der Suche nach allgemeingültigen Gesetzen und Wertvorstellungen. Aus der Sicht bedeutender postmoderner Philosophen ist das neuzeitliche Programm gescheitert. Es habe uns nicht geholfen, die Welt besser zu verstehen oder besser zu machen, es habe uns nach Auschwitz geführt. Die Ideale der Neuzeit erscheinen den postmodernen Theoretikern suspekt. Sie radikalisieren die Vernunftkritik – die ja schon in die Neuzeit eingeschlossen war – und wenden sie auf die Vernunft selbst an. So verabschiedet sich die Postmoderne von den Einheitsträumereien und einer „reinen Vernunft“. Sie zielt auf radikale Vielfalt. Die Vernunft, die Gerechtigkeit, die Religion oder die Wahrheit kann es für die nach-moderne Philosophie nicht mehr geben. Der bedeutendste Philosoph der Postmoderne, François Lyotard, sagte einmal sinngemäß: Wir haben die Sehnsucht nach dem Ganzen und dem Einen teuer bezahlt. Wir brauchen und wollen das nicht mehr. Die Trauerarbeit ist inzwischen abgeschlossen. Unsere Antwort muss lauten: Krieg dem Ganzen.

BQ: Wie sieht dieser Krieg gegen das Ganze denn aus?

RK: Die Zeit der Suche nach einem alles erklärenden Weltbild ist vorbei. Es werden keine Manifeste mehr verfasst. Die Idee eines freien, selbstbestimmten Menschen gilt als überholte Fiktion. Das Interesse für Brüche, das Kleine, das Vorübergehende und das Unerklärliche wächst. Universelle Regeln und Überzeugungen werden durch Verträge ersetzt, die immer nur Verträge des Übergangs sein können. Das Absolute verschwindet, da es nach Auffassung der Postmodernen nur in den Terror führen kann.

BQ: Können Sie das an praktischen Beispielen erläutern?

RK: Die Gesellschaft fragmentarisiert immer stärker, da es keine verbindenden Leitideen mehr gibt. So wie in der Fernsehwelt monatlich neue Spartenkanäle eröffnet werden, bilden sich in der Gesellschaft Subkulturen, die sich untereinander nur noch wenig zu sagen haben. Wir erleben eine Abkehr von der Sonderstellung des Menschen, die im Abendland selbstverständlich war. Die Kunst liefert nur wenige Innovationen und selten klare Botschaften, sondern ist vor allem Wiederholung und Verfremdung dessen, was wir schon kennen. Oder nehmen wir das Thema Sexualität. Sexualität ist in der Postmoderne keine Frage allgemeingültiger Werte, sondern Verhandlungssache. Solange Sexualität freiwillig zustande kommt, ist alles erlaubt. Wer interessiert sich noch dafür, ob es recht oder richtig ist, Gruppensex zu haben oder homosexuelle Neigungen auszuleben? Jemand, der sich in öffentlichen Diskursen noch auf göttliche Gebote oder eine Schöpfungsordnung beruft, hat es schwer. Meinungsumfragen werden da deutlich ernster genommen. Interessant ist übrigens, dass die Freiheit des Menschen andererseits scharf bestritten wird. Man könnte also fragen: Unter welchen Bedingungen kommen solche „Verhandlungsergebnisse“ eigentlich freiwillig zustande?

BQ: Sind das die Gründe, warum wir uns mit dem postmoderne Denken beschäftigen müssen?

RK: Unsere Lebenswelt prägt uns. Die Kultur besetzt unsere Gewohnheiten, unsere Überzeugungen und selbstverständlich unsere Sprache. Leider werden wir uns dieser tiefen Einprägungen oft erst bewusst, wenn wir für längere Zeit unseren Kulturraum wechseln. Ich habe mehrere Kulturen kennengelernt und kann jedem, dem es möglich ist, empfehlen, das auch mal zu machen. Die Kultur, mit der wir aufgewachsen sind, tragen wir immer mit uns herum. Wenn wir das nicht durchschauen und verstehen, kann sie in unserem Leben viel Macht entfalten. Deshalb ist es so wichtig, sich mit der eigenen Lebenswelt zu beschäftigen.

BQ: Das klingt fast kulturfeindlich. Haben Sie etwas gegen Kultur, vielleicht etwas gegen die postmoderne Kultur?

RK: Im Gegenteil, ohne Kultur können wir ja überhaupt nicht leben. Kultur ist Ausdruck unserer Geschöpflichkeit. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass Kultur auch etwas mit uns macht. Deshalb müssen wir Kulturen reflektieren, verstehen und manchmal auch kritisieren. Christen, die in einer dem Evangelium gegenüber feindlichen Kultur leben, müssen viele Spannungen aushalten. Im Neuen Testament lesen wir davon, dass die Gemeinden manchmal eine Gegenkultur zur Welt entwickelt haben. Andere Kulturphänomene, wie etwa die griechische Sprache im römischen Reich, haben die Verbreitung des Evangeliums enorm vereinfacht. So differenziert sehe ich auch die Postmoderne. Manche Einsichten der postmodernen Denker sind sehr hilfreich. Die Kritik an der Deutungshoheit der Naturwissenschaften korrigiert zum Beispiel die eindimensional verwissenschaftlichte Wahrnehmung der Welt. Eine postmoderne Kultur ist pluralistisch und erlaubt uns, unseren Glauben zu leben. Andere Aspekte, wie beispielsweise der strenge Relativismus, sind kritikwürdig. Ein harter Postmodernismus unterwirft alles der Zeitlichkeit, da gibt es keine zeitlosen Botschaften oder Werte mehr.

BQ: Aber die evangelistische Arbeit ist doch unter den postmodernen Bedingungen eher einfacher. Die Menschen sind wieder offen für Religion.

RK: Natürlich können wir an dieser Offenheit anknüpfen. Wenn wir allerdings den postmodernen Bezugsrahmen hinterfragen, machen die eben noch so offenen Menschen schnell wieder dicht. Nun sagen manche, wir müssen das Evangelium auf eine Weise verkündigen, dass es mit dem postmodernen Denken kompatibel ist. Wir müssen unsere Theologie, unsere Gemeinde- und Missionsarbeit usw. an die neuen Bedingungen anpassen. Das ist – etwas überspitzt – die Position einiger Aktivisten der Emerging Church-Bewegung.

Meines Erachtens kann das nicht funktionieren. Streng genommen ist das Evangelium innerhalb eines postmodernen Bezugsrahmens überhaupt nicht verstehbar. Wolfgang Welsch, der renommierteste postmoderne Philosoph in Deutschland, sagt: Die Nicht-Existenz eine Metaregel, eines obersten Prinzips, eines Gottes, eines Königs, eines Jüngsten Gerichtes usw. macht das Herz des Postmodernismus aus. Wenn wir nun versuchen, das Evangelium mit dieser Grundeinsicht zu versöhnen, verfremden wir es. Was am Ende dabei herauskommt, ist ein anderes Evangelium. Die Leute verstehen gar nicht, worum es geht. Wir landen so bei neuen Formen des Mystizismus. Deshalb müssen wir das Denken der Postmoderne selbst herausfordern, so, wie früher viele Christen das neuzeitliche Denken herausgefordert haben. Die Botschaft der Bibel ist für das postmoderne Wirklichkeitsverständnis eine Provokation. Sie sagt, es gibt einen lebendigen Gott. Dieser Gott hat sich uns Menschen verstehbar und ein für allemal verbindlich offenbart. Dieser Gott wird eines Tages Rechenschaft von uns fordern. In einem postmodernen Bezugsrahmen sind diese Botschaften Nonsens. Also müssen wir uns mit diesem Bezugsrahmen beschäftigen. Wir kommen an dieser Auseinandersetzung nicht vorbei.

BQ: Aber hat nicht Lesslie Newbigin gezeigt, dass es ein kulturfreies Evangelium überhaupt nicht geben kann? Das Evangelium kann doch in viele Kulturen inkarnieren.

RK: Evangelium geht immer in Kultur ein und ist insofern nie kulturfrei. Andererseits dürfen wir das Evangelium nicht mit Kultur verwechseln. Es ist ein großes Verdienst von Karl Barth, deutlich herausgearbeitet zu haben, dass keine Kultur ein eigenes Recht vor dem Evangelium hat. Kulturelle Unterschiede wollen beachtet sein, aber sie sind nicht das Entscheidende. Der Kulturprotestantismus hatte im 19. Jahrhundert Evangelium mit Kultur und Bildung verwechselt. Karl Barth durchschaute das und plädierte mutig für das Hören auf das Wort Gottes. Ich bin nun wahrlich kein Barthianer, aber für diesen Mut bin ich ihm sehr dankbar. Es besorgt mich, dass diese Unterscheidung wieder in Vergessenheit gerät.

BQ: Können Sie konkreter werden?

RK: Zurecht machen uns heute christliche Philosophen, Missiologen und Soziologen darauf aufmerksam, dass unser Christsein immer durch Kultur imprägniert ist. Das wurde oft übersehen und so haben wir manchmal den bürgerlichen Konservatismus des Abendlandes mit dem Evangelium verwechselt. Dies zu durchschauen, ist eine herausragende Leistung z. B. von Lesslie Newbigin. Andererseits neigen heute jedoch viele Evangelikale oder Post-Evangelikale zur Überhöhung der Kultur. Das geht so weit, dass die Kultur wieder als Raum einer besonderen Gottesoffenbarung verstanden wird. So wird das Wort Gottes durch Kultur komplettiert oder sogar korrigiert. Ich dachte, dass besonders die Christen in Deutschland wegen der tragischen Erfahrungen im Dritten Reich gegenüber solchen Vorstellungen immun sein würden. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall.

BQ: Welche Erfahrungen haben Sie denn im Sinn?

RK: Die protestantisch-nationalistische Bewegung der »Deutschen Christen« verstand das deutsche Volkstum als eine von Gott gegebene Lebensordnung. Dieses falsche Offenbarungsverständnis ermöglichte ein lebensfeindliches und rassistisch verbogenes Christentum. Hätten die Kreise der »Deutschen Christen« die Bibel ernster genommen, hätten sie die Ideologie des Nationalsozialismus entlarven können.

BQ: Welches Kulturverständnis empfehlen Sie den Christen, die in einer postmodernen Gesellschaft leben?

RK: Wir sollen Kultur verstehen, wertschätzen, prüfen und prägen. Praktische Theologie und Evangelisation muss heute in Europa anders aussehen, als in der Nachkriegszeit. Solche Unterschiede gilt es zu beachten. Wer aber das uneinholbare Evangelium von Jesus Christus nicht von Kultur unterscheidet, wird Gottes Reden irgendwann nicht mehr vernehmen, da es kulturell überfremdet ist. Das frohmachende Evangelium, das von den Aposteln ein für allemal überliefert wurde, muss unsere Herzen ausfüllen. Das Evangelium ist nicht anpassungs- oder ergänzungsbedürftig. Der Judasbrief sagt im 3. Vers sinngemäß, dass den Christen der Glaube für alle Zeit, also auch für alle Kulturen, überliefert wurde. Dieses unveränderliche Evangelium vom Kreuz ist es, das wir auch den Menschen in den postmodernen Gesellschaften durch Wort und Tat zu bezeugen haben.

BQ: Wir danken Ihnen für das Gespräch.

– – –

Download des Gesprächs mit Pressemeldung: BQ0043.pdf

Die meisten Menschen haben ein ganz gutes Gespür dafür, was Wahrheit ist. Andererseits ist »Wahrheit« umstrittener als jeder andere Begriff. Ohne große Anstrengungen wäre es möglich, mehr als 10 Wahrheitstheorien aufzulisten, die in den Geisteswissenschaften oder der Wissenschaftstheorie miteinander konkurrieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Wahrheit eine lange und nicht immer ruhmreiche Geschichte hat. Im Namen der Wahrheit wurden bedeutende Bücher verfasst und Menschen befreit. Doch im Namen der Wahrheit wurden ebenfalls furchtbarste Verbrechen verübt, Fehlurteile gefällt und tragische Kriege angezettelt. Der Wahrheitsbegriff ist also zwiespältig und komplex.

Die meisten Menschen haben ein ganz gutes Gespür dafür, was Wahrheit ist. Andererseits ist »Wahrheit« umstrittener als jeder andere Begriff. Ohne große Anstrengungen wäre es möglich, mehr als 10 Wahrheitstheorien aufzulisten, die in den Geisteswissenschaften oder der Wissenschaftstheorie miteinander konkurrieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Wahrheit eine lange und nicht immer ruhmreiche Geschichte hat. Im Namen der Wahrheit wurden bedeutende Bücher verfasst und Menschen befreit. Doch im Namen der Wahrheit wurden ebenfalls furchtbarste Verbrechen verübt, Fehlurteile gefällt und tragische Kriege angezettelt. Der Wahrheitsbegriff ist also zwiespältig und komplex.

Hier ist der Link auf den dritten Mitschnitt der Vorlesung »Watershed of the Evangelical World«:

Hier ist der Link auf den dritten Mitschnitt der Vorlesung »Watershed of the Evangelical World«:  Hier ist der Link auf den zweiten Mitschnitt der Vorlesung »Watershed of the Evangelical World«:

Hier ist der Link auf den zweiten Mitschnitt der Vorlesung »Watershed of the Evangelical World«:

BQ: Herr Kubsch, Sie haben 2007 ein Buch über die Postmoderne geschrieben. Einige Leute sprechen bereits von der Post-Postmoderne.

BQ: Herr Kubsch, Sie haben 2007 ein Buch über die Postmoderne geschrieben. Einige Leute sprechen bereits von der Post-Postmoderne.