Mike Bischoff hat kürzlich in einem Post sein Verständnis von Postmoderne auf konstruktive und hilfreiche Weise präzisiert. Ich kann mich in den wesentlichen Aussagen sowohl Sebastian Heck als auch Mike anschließen. Ich vertrete bekanntlich in Anlehnung an Zima und Kamper einen zwiespältigen Epochebegriff: Die Postmoderne ist »sowohl als Bruch mit der Moderne als auch als deren Fortsetzung mit neuen Mitteln« lesbar. Sie war – wie Jean-François Lyotard sagt – bereits in die Neuzeit eingeschlossen.

Die Postmoderne situiert sich weder nach der Moderne noch gegen sie. Sie war in ihr schon eingeschlossen, nur verborgen.

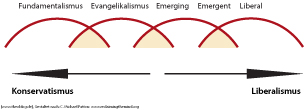

Von daher beobachte ich mit Skepsis, wie so manche EmCh’ler die Fehler der »modernen« Kirchenvertreter wiederholen. Sie assimilieren sich an den Postmodernismus, der – habe ich Recht – radikalisierte Moderne ist. Wen wundert es, dass man als Beobachter dabei auf den Gedanken kommen kann, dass die Konsequenzen fataler sein könnten, als die der neuzeitlichen Kirchengeschichte? (An dieser Stelle der Hinweis, dass Dirk Seifert den Epocheanspruch der Postmoderne in einer Ausarbeitung aus christlicher Sicht kritisch hinterfragt.)

Jetzt aber zu Mike’s Thema: Ist unsere Gesellschaft postmodern?

Ich bin ebenfalls der Auffassung, dass der harte Postmodernismus in Deutschland nicht wirklich angekommen ist. Die Gründe dafür sind sehr vielfältig. Meines Erachtens hängt es mit der Frankfurter Schule (Michel Foucault bekannte in seinen späten Jahren die Verwandschaft seiner Ideen mit denen der Kritischen Theorie), dem sehr hohen Stellenwert der ›harten‹ Naturwissenschaften in Deutschland und dem Einfluss von Jürgen Habermas zusammen (der vor der neuen Unübersichtlichkeit gewarnt hat und als »Hüter der Rationalität« darauf beharrt, dass Fragen der Begründbarkeit von solchen bloßer Gewohnheit oder Vorlieben zu unterscheiden sind).

Trotz dieses Widerstandes schätze ich jedoch die Lage ähnlich wie Mike ein: In vielen Bereichen unsere Gesellschaft etabliert sich ein ›softes‹ postmodernes Denk- und Lebensklima. Die Lebenskultur ist postmodern aufgeladen. Die Umprägung der Gesellschaft geschieht sanft über den Zeitgeist (TV, Kino, Werbung, Literatur etc.), die Besetzung von Schlüsselstellen mit PoMo-Leuten und zunehmend auch über (bildungs)politische und gesetzgeberische Maßnahmen. Bettina Röhl, eine Tochter von Ulrike Meinhof, spricht im Blick auf die postmoderne Politik des Gender Mainstreaming vom kompletten Umbau der Gesellschaft und Neuerfindung der Menschheit.

In der FAZ vom 4. Januar 2008 (S. 36) habe ich wieder ein interessantes Beispiel für die Aktualität des Themas gefunden. Walter Grasnick, Oberstaatsanwalt a. D. und emeritierter Honorarprofessor für Strafrecht und Rechtsphilosphie in Marburg, veröffentlicht dort einen Beitrag mit dem Titel »Wie Richter richtig richten«.

Grasnick fragt:

Was tun Richter? Sie sprechen Recht. Nur: Was das heißt, wissen die wenigsten. Selbst unter den Richtern. Auch in der Rechtstheorie und Juristischen Methodenlehre herrscht darüber keine Klarheit. Meist werden nicht einmal die richtigen Fragen gestellt.

Nach einem Schwenk über Niklas Luhmann kommt er dann zu folgender Einsicht:

Rechtslehre und Rechtspraxis arbeiten von alters her gesetzeszentriert. Zum Schein, den sie freilich in der Regel selbst nicht durchschauen. Und so geben sie denn regelmäßig gutgläubig vor, sie wendeten nur das Gesetz an, während es sich doch in Wahrheit um ihre Interpretation des Gesetzes handelt. Und die ist nun mal ein anderer Text als der Gesetzestext. Die vielbeschworene Gesetzesbindung des Richters entpuppt sich somit als Selbstbindung, das heißt als Bindung an den selbstgeschriebenen Text der ureigenen Interpretation. Rechtsarbeit ist Textarbeit, Arbeit am eigenen Text mit Hilfe fremder Texte. Diese dienen dem Richter als Referenztexte beim Verfertigen der Begründung seiner Entscheidung.

Das Gesetz ist hier nicht mehr als ein Topos unter Topoi. Zugegebenermaßen noch immer der Haupttopos. Aus allerdings nicht unbedenklichen Gründen. Denn kein Gesetz vermag es, die richterliche Entscheidung zu determinieren. Die bloße Berufung auf das Gesetz überzeugt aber die Rechtssuchenden eher als das offene Eingeständnis des Richters, sein Urteil basiere letztlich auf seiner Überzeugung. Doch mehr als Rechtsmeinungen sind nirgends zu haben.

Wer sich jedoch dazu bekennt, dass unser Recht notwendig Richterrecht ist, sieht sich sattsam bekannten Anwürfen ausgesetzt. Dann sei alles purer Subjektivismus, blanke Beliebigkeit und schrankenlose Willkür. Den Vorwurf des Subjektivismus kann jedoch nur erheben, wer der subjektiven Illusion des Objektivismus erlegen ist. Die anderen Verdikte erledigen sich bei genauerem Hinsehen.

Zu diesem Abschnitt gäbe es viel zu sagen. Ich beschränke mich auf wenige Notizen:

Wie andere das auch gern tun, präsentiert z. B. Grasnick seinen Subjektivismus als eine von allen zu akzeptierende propositionale Wahrheit. Solche Argumentationsfiguren tauchen in der Literatur oft auf. »Im 20. Jahrhundert haben die Geschichtswissenschaftler endlich erkannt, dass es keine historischen Wahrheiten gibt.« Oder: »Wahrheit ist immer relativ.« Solche Sätze stehen im Widerspruch zu ihrem eigenen propositionalen Gehalt. Mit diesem Relativismus-Argument hat sich schon Sokrates befasst und dem Protagorasschüler Theodorus dabei geholfen, einzusehen, dass er damit falsch liegt, weil beinahe alle Menschen es anders sehen müssen. Sokrates: »Sollten wir vielleicht sagen, dass dein Glaube für dich wahr ist, aber nicht für die unzählbar vielen Leute?« (nachzulesen in Platons Theaitetos).

Was mich mehr interessiert, ist die Tatsache, dass post-strukturalistische Hermeneutik hier nicht in einem Lehrbuch für Literaturwissenschaftler oder Philosophen erklärt, sondern von einem Staatsanwalt und Rechtsprofessor als alltägliche Prozesserfahrung beschrieben wird. Demnach schafft der Richter sich selbst die Gesetze, nach denen er dann Recht spricht, da es ›den Text‹ gar nicht gibt, sondern nur jeweils subjektive Textinterpretationen. Wer darüber anders denkt, ist »der subjektiven Illusion des Objektivismus« erlegen.

Es ist ja irgendwie beruhigend, dass Walter Grasnick offensichlich seinen Lesern zutraut, dass sie aus seinem Essay annähernd herauslesen können, was er als Autor intendiert. Und: Ganz so, wie er es beschreibt, wird es wohl nicht sein, da Gerichte öffentlich und Urteile überprüfbar sind. Ein Richter muss sich also zumindest auch mit den Textinterpretationen der Anwälte, denen anderer Richter und potentieller Kommentatoren auseinandersetzen, bevor er sein Urteil spricht. Eine subjektive Komponente bei der Gesetzesanwendung sieht das Rechtssystem ja bewußt vor, ohne das diese gleich in einen Subjektivismus oder gar in Willkür führen muss.

Doch: Die »alltägliche Rechtspraxis« verrät viel über eine Gesellschaft und prägt diese zugleich. Wenn Grasnick spiegelt, was sich in den Gerichten abspielt (was er, wäre er seiner eigenen Argumentation treu, nicht könnte), würde dies zeigen, wie tief inzwischen der Dekonstruktivismus eines Derrida und der Professoren von Yale in die Gesellschaft eingedrungen ist.

So komme ich zum Schluss nochmals auf die Frage zurück, die Mike bewegt (und ich sehr schätze): Wie soll angesichts der postmodernisierten Menschen um uns herum Gemeindearbeit ausschauen? Ich frage: Was machen wir mit Menschen, die (›weich‹ oder ›hart‹) davon ausgehen, dass es jenseits subjektiver Interpretationen nichts gibt? Assimilieren wir uns? Oder müssen wir Ansätze wie zum Beispiel den der radikalen Dekonstruktion aufbrechen, damit die Menschen der Anspruch des Evangeliums überhaupt noch hören können?

– – –

Download des Beitrags als PDF: wiepostmodern.pdf

Hier ist der Link auf den dritten Mitschnitt der Vorlesung »Watershed of the Evangelical World«: www.youtube.com.

Hier ist der Link auf den dritten Mitschnitt der Vorlesung »Watershed of the Evangelical World«: www.youtube.com. Hier ist der Link auf den zweiten Mitschnitt der Vorlesung »Watershed of the Evangelical World«:

Hier ist der Link auf den zweiten Mitschnitt der Vorlesung »Watershed of the Evangelical World«: