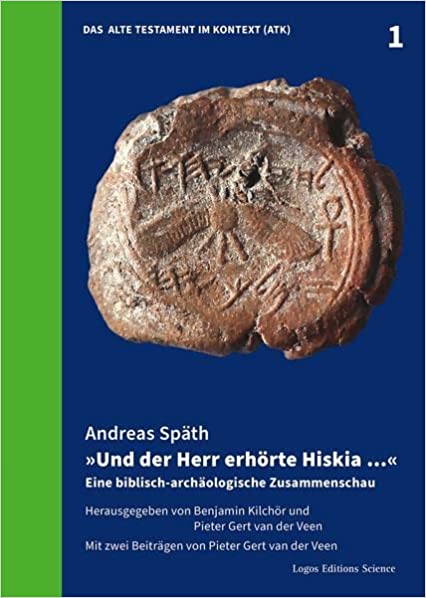

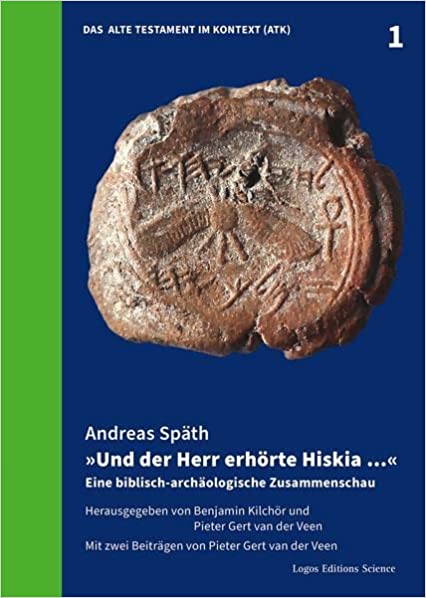

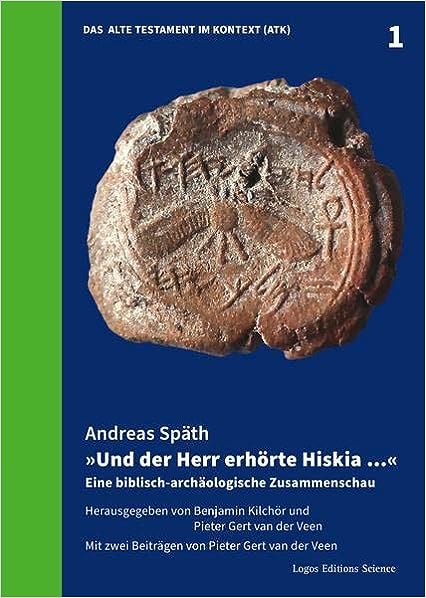

Die Bibel berichtet von Hiskia, dem König von Juda. Im 2. Buch der Könige und im 2. Buch der Chroniken finden sich, wie bei Jesaja, zahlreiche biographische, geistliche und politische Angaben zu seinem Leben und Wirken. Baumaßnahmen, Verschwörungen und der Krieg mit dem assyrischen Oberherrn, sowie die wundersame Errettung Jerusalems vor der Eroberung durch Sanherib werden detailreich geschildert.

In der Theologie werden – nicht überraschend – die historischen Zeugnisse der Bibel hinterfragt. „Traditionsliteratur“ nennt man die Berichte mitunter und vermutet zahlreiche Überarbeitungen, die wenig zeitgenössisches Material erahnen lassen. Obwohl gerade die Zusammenhänge um Hiskias Herrschaft auch in assyrischen und babylonischen Quellen sehr genau bezeugt werden, wird der Wert der biblischen Texte als historische Quelle oft marginalisiert.

Der Autor des Buches „Und der Herr erhörte Hiskia …“ vertritt die These, dass solche Zweifel an der Historizität der biblischen Texte zu einem guten Teil aus theologischen Vorannahmen resultieren und weniger aus historischem Arbeiten, den Texten und den Ereignissen selbst. Er blendet deshalb bewusst theologische Vorannahmen aus und vergleicht die Bibeltexte als Quellen mit den Quellen der umliegenden involvierten Kulturkreise.

Das Ergebnis verblüfft. Wer die zahlreichen Informationen nicht einfach wegen entsprechender historisch-kritischer Vorgaben ignoriert, erkennt, wie exakt und detailgenau die biblischen Beschreibungen sich in den Kontext der Geschichtsschreibung der angrenzenden Kulturräume einfügen.

Andreas Späth kommt zu dem Schluss, dass die biblischen Geschichten wirkliche Geschichte sind – freilich durch den eigenen Standpunkt und die eigene Theologie gefärbt. Aber genau darin unterscheiden sich die biblischen Quellen kein bisschen von denen der Assyrier, Babylonier oder Ägypter. Wer immer diese Texte verfasst hat, wusste genau, worum es ging.

Ein sehr hilfreicher und aufwendig gestalteter Band aus der Reihe: Altes Testament im Kontext (ATK). Wir dürfen auf weitere Bände hoffen.

Mario Tafferner hat das Buch Und der Herr erhörte Hiskia … (Logos Editions, 2022) von Andreas Späth für E21 rezensiert.

Mario Tafferner hat das Buch Und der Herr erhörte Hiskia … (Logos Editions, 2022) von Andreas Späth für E21 rezensiert.