Top 10 der E21-Beiträge 2017

Hier eine Auflistung der Beiträge, die bei Evangelium21 im Jahr 2017 am häufigsten abgerufen wurden: www.evangelium21.net.

Hier eine Auflistung der Beiträge, die bei Evangelium21 im Jahr 2017 am häufigsten abgerufen wurden: www.evangelium21.net.

Ulf Poschardt, Chefredaktor der WELT, hat mit einer Kurznachricht bei Twitter einen Streit über die Politisierung der Weihnachtsbotschaft ausgelöst. Er schrieb in seinem Tweet: „Wer soll eigentlich noch freiwillig in eine Christmette gehen, wenn er am Ende der Predigt denkt, er hat einen Abend bei den #Jusos bzw. der Grünen Jugend verbracht?“

Derbe Repliken ließen nicht lange auf sich warten. Über die Lawine, die Poschardt losgetreten hat, schreibt die NZZ:

Binnen weniger Stunden sah sich Poschardt einem Sturm an Kommentaren ausgesetzt, deren Tonfall rapide ungemütlicher wurde. Die einen versuchten mit Bibelzitaten nachzuweisen, dass Jesus tatsächlich der erste Jungsozialist war – ungeachtet des neunten und zehnten Gebots und zahlreicher konträrer Lehren des Neuen Testaments, etwa vom Zinsgroschen oder den anvertrauten Zentnern bei Matthäus. Andere konzentrierten sich auf die Dämonisierung des Übeltäters. Unter #PoschardtEvangelium verbreiteten sie, was der bekennende Marktfreund ihrer Meinung nach am liebsten beim Kirchgang gehört hätte. «Bittet, so wird euch gegeben! Zumindest ein bisschen. Wir müssen einsehen, dass der Sozialstaat seine Grenzen hat.» Oder kürzer: «Und Jesus sprach zu den Bedürftigen: Der Markt wird’s schon richten.» Der frühere grüne Bundesminister Jürgen Trittin, der nie weit ist, wenn es darum geht, die vermeintlich hässliche Fratze der bürgerlichen Gesellschaft zu entlarven, empfahl als verspätetes Weihnachtsgeschenk für Poschardt eine leere «AfD-Krippe», ohne Juden, Araber und Flüchtlinge.

Die Grüne-Jugend-Sprecherin Ricarda Lang sagte der FAZ:

Ich finde es ziemlich bezeichnend, dass es ihm anscheinend extrem widerstrebt, wenn in der Kirche ein menschliches und solidarisches Miteinander vertreten wird. Für uns ist Humanität ein gesamtgesellschaftlicher Anspruch – für Ulf Poschardt scheint Nächstenliebe hingegen eine links-grün-versiffte Marotte für Jusos und Grüne Jugend zu sein. Das sagt mehr über Herrn Poschardt aus als über die Kirche – und auch mehr als über die Grünen … Ihm geht es mit seinem Tweet nicht darum christliche Werte zu schützen, sondern darum, sein total veraltetes Weltbild zu verteidigen und sich gegen ein solidarisches Miteinander zu stellen. Und diese Haltung wünscht er sich offenbar auch von den Kirchen. Vielleicht hätte er gestern lieber mal zuhören sollen, statt gehässige Tweets abzusetzen.

Sehr interessant ist, dass Ricarda Lang dem Redakteur eine Form des Vernunft-Fundamentalismus vorwirft und gleichzeitig behauptet: Es gibt derzeit nur eine vernünftige und notwendige Politik, nämlich diejenige, die wir als Grüne Jugend und Jusos wollen.

Er stellt sich selbst als letzte Bastion der Vernunft dar, während er eigentlich nur ein Problem damit hat, dass die Kirche sich progressiver aufstellt oder Grüne Jugend und Jusos für eine humanitäre Geflüchtetenpolitik streiten, also genau das tun, was angesichts der globalen Lage vernünftig und notwendig ist.

So einfach ist das also? Wer die links-grüne Weihnachtsbotschaft anzweifelt, wird sofort ich die rechte Ecke geschoben und mit dem Fundamentalismusvorwurf belegt. Zugleich wird sendungsbewusst die einzig vernünftige und notwendige Lösung präsentiert. Natürlich in politisch korrekter Sprache.

Dietrich Bonhoeffer (Nachfolge, 2013, S. 285–286):

Damit ist gesagt, daß in der Gemeinde der Heiligen Vergebung nur gepredigt werden kann, wo auch Buße gepredigt wird, wo das Evangelium nicht ohne Gesetzespredigt bleibt, wo die Sünden nicht nur und nicht bedingungslos vergeben, sondern auch behalten werden. So ist es der Wille des Herrn selbst, daß das Heiligtum des Evangeliums nicht den Hunden gegeben wird, sondern daß es nur im Schutz der Bußpredigt gepredigt werden kann. Eine Gemeinde, die nicht Sünde Sünde nennt, kann auch keinen Glauben finden, wo sie Sünde vergeben will. Sie versündigt sich am Heiligtum, sie wandelt unwürdig des Evangeliums. Sie ist unheilige Gemeinde, weil sie die teure Vergebung des Herrn verschleudert. Nicht damit ist es getan, daß über die allgemeine Sündhaftigkeit des Menschen auch in seinen guten Werken geklagt wird, das ist keine Bußpredigt, sondern konkrete Sünde muß genannt, gestraft und gerichtet werden. Das ist der rechte Gebrauch der Schlüsselgewalt (Matth. 16,19; 18,18; Joh. 20,23), die der Herr seiner Kirche gegeben hat, und von der die Reformatoren noch so nachdrücklich gesprochen haben. Um des Heiligtums willen, um der Sünder willen und um der Gemeinde willen muß in der Gemeinde auch der Schlüssel des Bindens, des Sündenbehaltens geübt werden.

Zum würdigen Wandel der Gemeinde vor dem Evangelium gehört die Übung der Gemeindezucht. Ebenso wie die Heiligung die Abscheidung der Gemeinde von der Welt bewirkt, muß sie auch die Abscheidung der Welt von der Gemeinde bewirken. Eins ohne das Andre bleibt unecht und unwahr. Die Gemeinde, die von der Welt abgesondert ist, muß nach innen Gemeindezucht üben.

Andreas Münch hat freundlicherweise das Buch Der neue Paulus – Handreichung zur Neuen Paulusperspektive (ISBN: 978-1522077107, Taschenbuch 7,85Euro, Kindle 3,99 Euro) rezensiert (Glauben und Denken heute, Nr. 20, 2/2017, S. 58–59):

2017 feiert die protestantische Christenheit das 500. Reformationsjubiläum und gedenkt dabei auch an die Wiederentdeckung der biblischen Wahrheiten durch Männer wie Luther oder Calvin. Gerade Martin Luther gilt ja allgemein als der Initiator der Reformation und seine alles entscheidende Frage lautete bekanntlich: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott, oder anders formuliert: Wie kann der Mensch vor Gott gerecht werden? Der Römerbrief des Apostels Paulus verhalf Luther zu einer befreienden Antwort, nämlich der Gerechtigkeit aus Glauben allein, und prägte die protestantischen Kreise bis in die heutige Zeit.

2017 feiert die protestantische Christenheit das 500. Reformationsjubiläum und gedenkt dabei auch an die Wiederentdeckung der biblischen Wahrheiten durch Männer wie Luther oder Calvin. Gerade Martin Luther gilt ja allgemein als der Initiator der Reformation und seine alles entscheidende Frage lautete bekanntlich: Wie bekomme ich einen gnädigen Gott, oder anders formuliert: Wie kann der Mensch vor Gott gerecht werden? Der Römerbrief des Apostels Paulus verhalf Luther zu einer befreienden Antwort, nämlich der Gerechtigkeit aus Glauben allein, und prägte die protestantischen Kreise bis in die heutige Zeit.

Dieses reformierte „Erbe“ wird in der neutestamentlichen Wissenschaft, insbesondere in der Paulusexegese, und mittlerweile auch im evangelikalen Mainstream, durch die sogenannte Neue Paulusperspektive (kurz NPP) kritisch hinterfragt. Da es mittlerweile viele Vertreter, Publikationen und verschiedene Ansätze der NPP gibt, hat der Laie es nicht leicht, einen konstruktiv-kritischen Überblick über diese theologische Bewegung zu haben. Das Buch von Ron Kubsch Der neue Paulus – Handreichung zur „Neuen Paulusperspektive“ möchte da Abhilfe schaffen. Mit seinen knapp 76 Seiten ist das Buch nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein erster Einstieg in die Thematik, wie der Autor, Dozent für Apologetik und Neuere Theologiegeschichte am Martin Bucer Seminar, im Vorwort betont.

Für wen die NPP vollkommen neu ist, der erfährt in der Einleitung, worum es eigentlich geht. Der Autor schreibt: „Die NPP tritt mit dem Anspruch auf: Wenn wir die Brillen der theologischen Traditionen ablegen und zum Verstehen des Neuen Testaments das frührabbinische Judentum heranziehen, begegnen wir dem wahren Apostel Paulus. Der Apostel, den wir bisher zu kennen glaubten, ist nicht viel mehr als eine Fiktion. Alles, was wir bisher über Paulus wussten oder zu wissen meinten, muss neu untersucht werden.“ (S. 10). Das es hier nicht um ein paar Nebenaspekte der Auslegung geht, verdeutlicht Kubsch direkt zu Anfang: „Im Raum steht nicht weniger als die große Frage: ‚Haben wir zentrale Gesichtspunkte des Evangeliums bisher falsch verstanden?‘“ (S. 11).

Das Buch ist übersichtlich in 3 Hauptteile gegliedert. In einem ersten Teil erläutert Kubsch die Vorgeschichte der NPP und skizziert kurz deren Wegbereiter und nennt die zwei bedeutendsten aktuellen Vertreter, James D. G. Dunn und N. T. Wright.

Im zweiten Teil erklärt Kubsch bedeutsame Anliegen der NPP und geht näher auf folgende Aspekte ein: 1) Die achtsame Wahrnehmung des literarischen Kontextes, 2) Das Judentum ist eine Gnadenreligion, 3) Paulus als jüdischer Evangelist, 4) Das Evangelium als Botschaft vom Sieg Jesu und 5) Die Glaubensgerechtigkeit. Die einzelnen Punkte sind recht kurz gehalten, da auf sie in der kritischen Würdigung (Teil 3) eingegangen wird. Hier erhält der Leser einen allgemeinen Überblick über das Anliegen der NPP.

Im dritten und größten Teil geht es um eine kritische Würdigung der NPP. Kubsch zeigt zunächst auf, wo die NPP unser Bibelstudium und unsere Auslegung bereichert und macht darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, dass wir Traditionen immer wieder kritisch hinterfragen müssen: „Die neue Perspektive stellt zwar die traditionelle und insbesondere die reformatorische Paulusexegese auf den Prüfstand, so dass wir durch die Lektüre hin und wieder verunsichert werden. Aber das darf sie! Tradition gibt Festigkeit und Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, auf dem richtigen Weg zu sein“ (S. 35).

Er nennt folgende Punkte: 1) Die NPP zwingt uns zum intensiven Bibelstudium, 2) Die NPP regt dazu an, die Alte Paulusperspektive zu studieren, 3) Die NPP stimuliert exaktere Definitionen von theologischen Begriffen und Konzepten, 4) Die NPP erzielt Fortschritte bei der Suche nach der Einheit der Schrift, 5) Die NPP deutet die neutestamentlichen Schriften zielstrebig vom Alten Testament her, 6) Die NPP leistet einen Beitrag zur Überwindung des „Konflikts“ zwischen Offenbarung und Geschichte, 7) Die NPP korrigiert ein individualistisches Verständnis der Jüngerschaft und 8) Die NPP betont das Primat der Gnade schon im Alten Testament.

Natürlich darf der Anspruch der NPP auch kritisch hinterfragt werden. Kubsch hinterfragt die NPP, indem er verschiedene Anfragen an sie stellt und diese näher erläutert: Ist die NPP die ultimative Perspektive? Gibt es ein einheitliches palästinisches Judentum? Was sind die „Werke des Gesetzes“? Was verstehen wir unter „Gerechtigkeit Gottes“? Was verstehen wir unter „Evangelium“? Was verstehen wir unter Glaubensgerechtigkeit? Abschließend folgt ein Fazit im Schlusswort: „Die Bewegung stimuliert durchaus unser Bibelstudium und zwingt uns, genauer hinzuschauen und unsere Exegese hier und da zu revidieren. Aber es gibt daneben allerlei Gründe, Erträge der NPP kritisch zu hinterfragen“ (S. 55).

Mit diesem Buch hat Ron Kubsch eine hilfreiche Einführung in die recht komplizierte Thematik der NPP dargelegt, die auch für Neulinge leicht verständlich ist. Bei aller Kritik bleibt Kubsch sachlich und fair. Wer sich über diese Handreichung hinaus für die NPP interessiert findet im Anhang ausreichend Literaturhinweise, sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache.

Am 20. Dezember fand in der Saint Andrew’s Chapel (Sanford, Florida, USA) die Gedenkfeier für R.C. Sproul statt, der am 14. Dezember nach schwerer Krankheit heimgegangen ist. Die Feierstunde war sehr bewegend; traurig machend und zugleich tröstend. Besonders beeindruck hat mich das Zeugnis von John F. MacArthur, der die Bedeutung von R.C. für das neue Interesse an der reformierten Theologie unnachahmlich und m.E. zutreffend hervorgehoben hat:

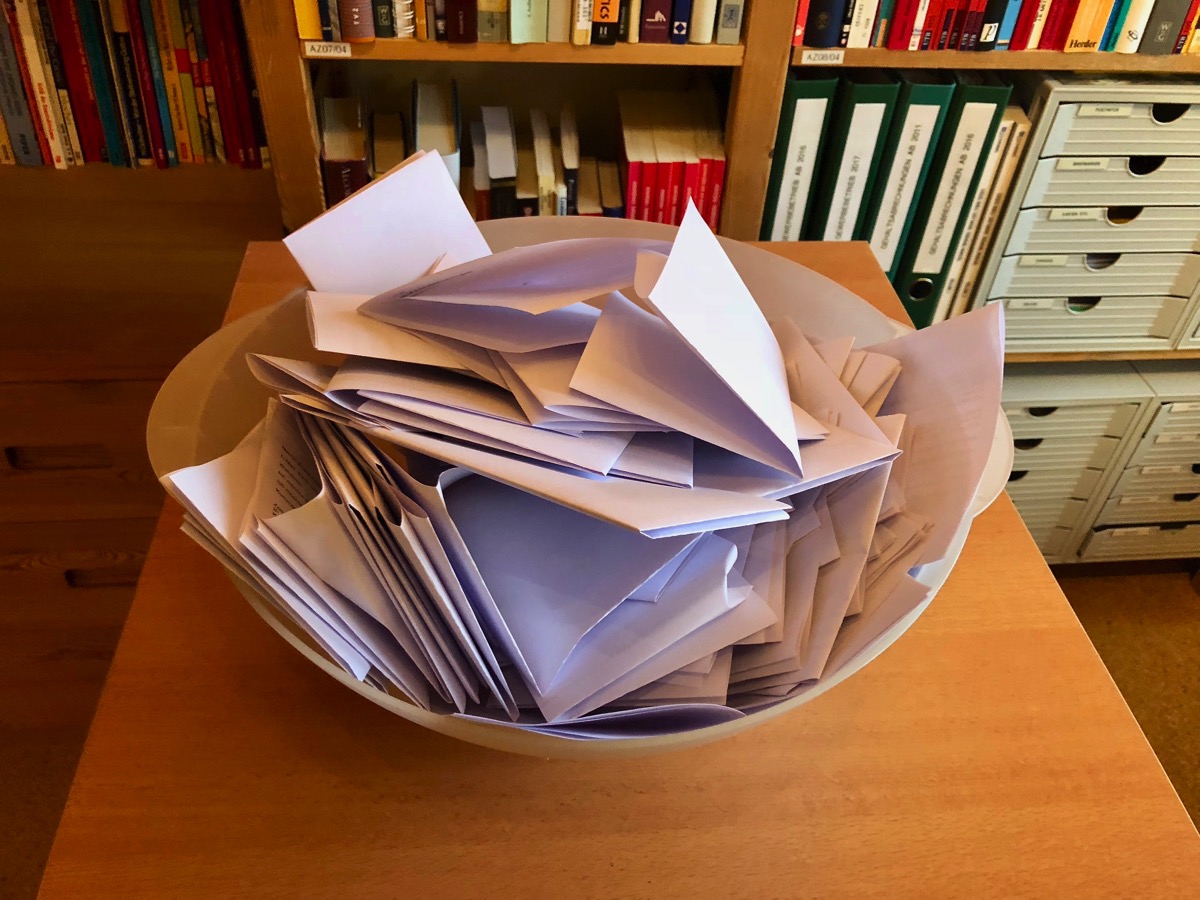

Vielen Dank für das Interesse an der Weihnachtsaktion 2017. 105 Leser haben an der Verlosung teilgenommen. Unsere jüngste Tochter hat die drei Gewinner gestern Abend in der Gegenwart von Zeugen gezogen. So viel vorab: Keiner der Gewinner stammt aus Deutschland.

Vielen Dank für das Interesse an der Weihnachtsaktion 2017. 105 Leser haben an der Verlosung teilgenommen. Unsere jüngste Tochter hat die drei Gewinner gestern Abend in der Gegenwart von Zeugen gezogen. So viel vorab: Keiner der Gewinner stammt aus Deutschland.

Es sind außerdem auch allerlei Spenden und Bestellungen über den Buchladen eingegangen! Das ist eine große Ermutigung! Da mir die Kontaktdaten nicht immer vorliegen, konnte ich mich nur bei einigen persönlich bedanken. Deshalb an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an alle Unterstützer!

Hier nun die Auflösung:

Herzlichen Glückwunsch!

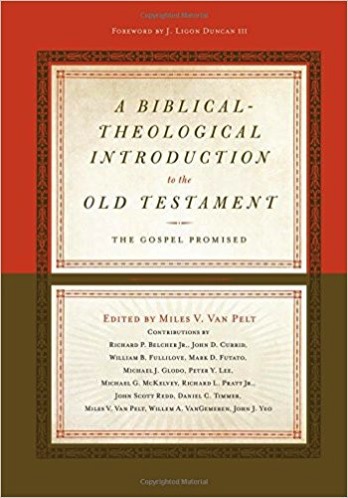

In Glauben und Denken heute (Ausgabe 18, 2/2016, S. 51) wurde bereits das von Michael J. Kruger herausgegebene Buch A Biblical Theological Introduction to the New Testament: The Gospel Realized vorgestellt. Die biblisch-theologische Einführung in das Alte Testament ist die dazu passende Ergänzung.

In Glauben und Denken heute (Ausgabe 18, 2/2016, S. 51) wurde bereits das von Michael J. Kruger herausgegebene Buch A Biblical Theological Introduction to the New Testament: The Gospel Realized vorgestellt. Die biblisch-theologische Einführung in das Alte Testament ist die dazu passende Ergänzung.

Der Herausgeber Miles V. Van Pelt ist Alan Belcher Professor für Altes Testament und biblische Sprachen am Reformed Theological Seminary (RTS) in Jackson, Mississippi. Er konnte 10 bewanderte Autoren für das groß angelegte Projekt gewinnen, darunter Mark D. Futato (Psalmen, EsraNehemia), Willem A. VanGemeren (Jesaja) und John D. Currid (Genesis, Exodus).

Wieder geht es nicht um eine gewöhnliche Einleitung in das Alte Testament. Wie der Buchtitel andeutet, geht es um eine Einführung, die die Einheit der Bibel betont und davon ausgeht, dass zum richtigen Verständnis des Ersten Testaments das Neue Testament heranzuziehen ist. Die Interaktion mit historisch-kritischen Ansätzen wird auf ein Minimum reduziert. Immerhin werden in kleineren Exkursen Probleme wie etwa „Das 1. Buch Mose und die Archäologie“ (S. 57–59) oder „David und die Psalmen“ (S. 215216) behandelt. Die biblisch-theologischen Zusammenhänge werden im Gegenzug umfassend und herausragend dargelegt und erläutert. So kann dieses Buch wie schon der Band zum Neuen Testament für Studenten und Pastoren ein exzellentes Hilfsmittel bei der Predigtvorbereitung sein. Graeme Goldsworthy kommentiert trefflich: „Für auslegende Prediger und Lehrer der Bibel ist das Buch wirklich eine Goldmine. Aktive und ehemalige Mitglieder der Fakultät des Reformierten Theologischen Seminars (RTS) haben einen Band produziert, der längst überfällig ist. Die klugen biblisch-theologische Behandlungen eines jeden alttestamentlichen Buches, verbunden mit guten historischen und literarischen Kommentaren, münden alle in der Erfüllung genau jener Texte in der Person und dem Werk von Jesus. Mit diesem Band sollte kein Prediger das Gefühl haben, dass Predigen von Christus aus dem Alten Testament sei zu schwer und spekulativ.“

Ich kann das Buch sehr empfehlen.

Eine wachsende Zahl der Deutschen meint, dass das Land stark durch christliche Werte geprägt sei. Im Alltag spielt das aber keine Rolle mehr. Zwar feiern vielen Menschen nach wie vor Weihnachten, wenden sich aber sonst von den Kirchen ab. Wie eine von der FAZ in Auftrag gegebene Umfrage des Allensbach-Instituts für Demoskopie ergeben hat, verlieren vor allem die Kernbestände des Christentums an Bedeutung. 41 Prozent der Befragten in Westdeutschland geben immerhin noch an, dass Jesus Christus der Sohn Gottes sei (1986 noch 56 Prozent). Die wichtigste neue Spiritualität, die den Kirchen die Leute abzieht, scheint die Ökologiebewegung zu sein, schreibt die FAZ (20.12.2017, Nr. 295, S. 10).

Auszüge:

Und doch verabschiedet sich das Christentum seit Jahrzehnten nach und nach aus dem Leben der Deutschen. Der Grund dafür liegt nicht in der Einwanderung von Menschen aus anderen Kulturkreisen. Der Anteil der Muslime an der Bevölkerung in Deutschland liegt bei knapp sechs Prozent. Es sind die Christen selbst, die sich mehr und mehr von ihrem eigenen Glauben abgewandt haben.

Die Zahlen sind eindeutig: Nach dem Zweiten Weltkrieg gehörten mehr als 90 Prozent der Deutschen in Ost und West einer der beiden großen christlichen Konfessionen an. Nach der Wiedervereinigung waren es noch rund 72 Prozent, wobei in den neuen Bundesländern die Christen bereits damals mit einem Anteil von weniger als 40 Prozent in die Minderheit geraten waren. Heute gehören noch rund 55 Prozent der Deutschen der evangelischen oder katholischen Kirche an.

Wie sehr sich das Christentum aus dem Alltag verabschiedet hat, lässt sich am Beispiel des Tischgebets illustrieren … Dass auch heute noch in ihrem Haushalt ein Tischgebet gesprochen werde, sagen … nur noch neun Prozent. Schon vor 52 Jahren hatte dieser Wert nur bei 29 Prozent gelegen.

…

Es spricht einiges dafür, dass die Ökologiebewegung hier die wichtigste Rolle spielt beziehungsweise die ihr zugrundeliegenden Annahmen von einer guten, aber durch menschliches Fehlverhalten gefährdeten Natur.

Die CDU-SPD Koalition hat an dem Tag, als die „Ehe für alle“ durchgewinkt wurde, auch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) von Heiko Maas verabschiedet. Volker Kauder stellte sich hinter das Vorhaben und sagte dazu im Sommer der WELT:

In der Tat geht Facebook beim Löschen nach seinen eigenen Regeln vor. Das können sie ja auch. Sie müssen aber eben auch sicherstellen, dass rechtswidrige Inhalte ebenso entfernt werden, wenn sich ein Betroffener beschwert. Dass die Plattformen das tun müssen, steht seit Langem im Gesetz. Jeder, der sich im Medienrecht auskennt, weiß, dass es da Grauzonen gibt, ob eine Aussage rechtswidrig ist oder nicht.

Es geht aber in dem Gesetz auch gar nicht darum, ob eine Löschung nun zu Recht oder zu Unrecht nicht vorgenommen wurde. Ziel des Gesetzes ist es, dass die sozialen Medien überhaupt erst einmal ein ordentliches Beschwerdemanagement aufbauen. Jeder, der sich beschwert, soll in einem vertretbaren Zeitraum eine Antwort bekommen. Versuchen Sie dies doch heute einmal …

Inzwischen beschweren sich mehr und mehr Leute darüber, dass z.B. bei Facebook Beiträge gelöscht werden oder das Konto vorübergehend gesperrt wird, weil sie etwas mitteilen, was dem Mainstream widerspricht. Neueste Opfer sind Hedwig Freifrau von Beverfoerde und die Demo-Für-Alle. Facebook hat dort durchgegriffen. Begründung:

Wir entfernen Beiträge, die Personen basierend auf Rasse, Ethnizität, nationaler Herkunft, Religionszugehörigkeit, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder Behinderung angreifen.

Hier mehr: charismatismus.wordpress.com.