Die so genannte „Ehe für alle“ (Efa) ist für viele Menschen in Deutschland freudiges Ereignis. Der LGBTI-Bewegung ist es gelungen, mit einer massiv angelegten Kampagne und einem eingängigen Slogan den Druck auf die Gesellschaft so zu erhöhen, dass die Politik, vor allem die CDU/CSU, endlich nachgegeben hat und in großer Eile ein parlamentarischer Beschluss herbeigeführt werden konnte, der den Weg für die gleichgeschlechtliche Ehe freimacht.

Die LGBTI-Community wird sich damit nicht zufrieden geben. Die Bewegung, die sich auf Eigenschaften wie Authentizität und Glaubwürdigkeit beruft, hat nur ein taktisches Teilziel erreicht und wird weiter hart daran arbeiten, die bürgerliche Gesellschaft in grundlegender Weise zu verändern. Uns stehen weitere manipulative Manöver bevor. Drei Bereiche möchte ich kurz benennen:

(1) Der LGBTI-Bewegung ist es gelungen, auch konservative Kreise für sich einzunehmen, indem sie den Eindruck erweckt hat, ihr gehe es im Kern um christliche Werte. So hat etwa Jan-Marco Luczak, stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Recht und Verbraucherschutz in der CDU/CSU-Fraktion, kürzlich der BERLINER MORGENPOST gesagt:

„Aus dem Blick geraten ist manchmal, worum es im Kern geht: Die Ehe ist der Liebesbeweis zweier Menschen, die füreinander einstehen wollen … Zwei Menschen sind bereit, gegenseitig Verantwortung zu übernehmen, es geht um Treue, Zuverlässigkeit, Beständigkeit. All dies sind zutiefst konservative Werte, die Anerkennung und Respekt verdienen.“

Fast entsteht hier der Anschein, die LGBTI-Bewegung sei dazu angetreten, die Ehe zu stärken, da ihr Treue und Verantwortung sehr auf dem Herzen lägen und genau dies konservative Anliegen ausmacht. Die Wirklichkeit sieht freilich anders aus. Sie zeigt, dass es sich hier um ein semantisches Manöver handelt. Treue wird anders definiert, als es sonst üblich ist. Barry Adam, ein schwuler Professor, sagte einmal zur Frage der Promiskuität in der Szene:

„Ich denke, dass die Jugendlichen mit einem ‚heterosexuellen Script’ im Kopf herumlaufen, wie Beziehungen funktionieren sollen, und adaptieren dies auf ihre Beziehungen zu Männern. Erst später realisieren sie, dass die schwule Community eigene Scripts hat, die offenbar besser funktionieren.“

Michael Bochow, der für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzGA) 2003 die Treue in der schwulen Szene untersucht hat, kam zu folgendem Ergebnis: In etwa jeder zweiten schwulen Beziehung wird „fremdgegangen“. Dabei hat die Dauer der Partnerschaft einen großen Einfluss auf die Promiskuität der Männer. Je „länger Mann mit Mann zusammenlebt, umso mehr ‚Seitensprünge‘ finden statt. Bei den Beziehungen mit einer Länge von zwei bis zu vier Jahren leben bereits 48 Prozent der Partner nicht monogam, nach mindestens vier Jahren nur noch 28 Prozent. Bei einer Beziehungsdauer unter sechs Monaten gaben noch 80 Prozent der Paare an, sich körperlich treu zu sein.“

Das passt gut zu dem „Treueverständnis“, das Volker Beck einmal formuliert hat (Volker Beck: Legalisierung schwuler und lesbischer Lebensgemeinschaften, in: Demokratie und Recht, 1991, 4, S. 457):

„Wenn man hofft, die Schwulen zu treuen Ehepartnern zu machen, muss und wird die schwule Beziehungsrealität den Gesetzgeber enttäuschen … Offensichtlich ist für viele Paare, ihre Sexualität mit Dritten auszuleben, ein wichtiger Faktor in der Aufrechterhaltung der Partnerschaft.“

(2) Die LGBTI-Bewegung ist mit der Efa nicht zufrieden, sondern möchte die sexuelle Vielfalt als Leitkultur etablieren. Genau die Gruppen und Parteien, die sich gegen die Einführung einer Leitkultur gestemmt haben, nutzten die Naivität der anderen Parteien dazu aus, um eine Leitkultur einzuführen, die ihre eigenen Interessen verbindlich macht. Wer sich fragt, weshalb die Einführung der Efa auf so große Zustimmung traf, sollte sich einmal genauer damit beschäftigen, was heute in den Schulen zur sexuellen Vielfalt unterrichtet wird. Gerade jüngere Leute sind mit der Bejahung der Efa nur dem Geiste gegenüber treu geblieben, den sie in der Schule (und mit der Pop-Kultur) eingeatmet haben.

Und so wird es weitergehen. Beispielsweise schreibt Queer:

„Aber das Ende des Eheverbots für Lesben und Schwule ist eine wesentliche Voraussetzung für die Akzeptanz sexueller Vielfalt, weil die Gleichbehandlung nun, man verzeihe mir das Wort, zur deutschen Leitkultur gehört. Die Ehe für alle erleichtert jungen Menschen das Coming-out, rettet sogar Leben, wie Studien zeigen, und weist die Homohasser in ihre Schranken. Ob am Stammtisch, in der Kirche, in der Flüchtlingsunterkunft oder im Parlament.“

Die LGBTI-Bewegung wird sich also stärker in die Kirchenpolitik und sogar in die Außenpolitik einmischen.

(3) Eigentliches Ziel ist es allerdings, die Ehe abzuschaffen. Die TAZ schreibt ganz offen:

„Der Bundestag hat den Paragrafen 1353 des Bürgerlichen Gesetzbuches für homosexuelle Paare geöffnet. Endlich! Doch die Ehe erfährt dadurch eine Aufwertung, die sie nicht verdient hat. Sie benachteiligt unverheiratete Paare, egal ob hetero oder homo. Paare, die sich entscheiden, nicht zu heiraten, weil sie die Ehe überkommen finden. Politik besteht immer aus Etappenzielen. Deswegen ist die Gleichstellung von homosexuellen Paaren ein Erfolg. Solange Privilegien an die Ehe geknüpft sind, müssen auch Homopaare in ihren Genuss kommen. Aber die nächste Etappe ist auch klar: Es ist Zeit, die Eheprivilegien abzuschaffen.“

Wer also meint, jetzt habe die LGBTI-Bewegung ihr Ziel erreicht und der Diskurs werde sich beruhigen, dürfte noch einige Überraschungen erleben. Die Anliegen der Bewegung sollen möglichst schnell in Gesetzestexte eingegossen werden, um auf dieser Grundlage dann Kritiker der Agenda an den gesellschaftliche Rand drängen zu können. Vorhalten wird man ihnen, unverbesserlich und fundamentalistisch zu sein und in diskriminierender und widerrechtlicher Weise das friedliche Zusammenleben zu gefährden.

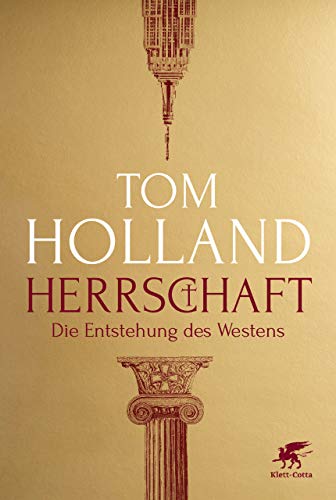

Im April 2020 habe ich auf ein Gespräch verwiesen, welches Nicky Gumbel mit dem Historiker und Schriftsteller Tom Holland über Dominion: The Making of the Western Mind geführt hat (siehe hier). Ich habe gute Nachrichten für all jene, die das Gespräch faszinierend fanden. Der Klett-Verlag ist dabei, eine deutschsprachige Ausgabe des Buches auf den Markt zu besorgen. In der Beschreibung heißt es:

Im April 2020 habe ich auf ein Gespräch verwiesen, welches Nicky Gumbel mit dem Historiker und Schriftsteller Tom Holland über Dominion: The Making of the Western Mind geführt hat (siehe hier). Ich habe gute Nachrichten für all jene, die das Gespräch faszinierend fanden. Der Klett-Verlag ist dabei, eine deutschsprachige Ausgabe des Buches auf den Markt zu besorgen. In der Beschreibung heißt es: