Immer mehr Menschen feiern das Ende ihrer Beziehung wie einen Junggesellenabschied oder drehen Trennungsvideos für Tiktok. Keiner muss sich mehr schämen. Scheidungen oder Trennungen werden nicht mehr nur vollzogen, sondern zelebriert.

Mehr:

Die Scheidung hat in den vergangenen Jahren eine Transformation erlebt, nicht im juristischen, aber gesellschaftlichen Sinne. Sie ist von einem schambehafteten Ereignis zu einem Akt geworden, der an Bedrohlichkeit verloren hat. Das zeigen auch die jüngsten Zahlen des am Montag erscheinenden SKL Glücksatlas 2025, die der F.A.S. exklusiv vorliegen. In der Befragung kam heraus, dass sich Scheidungen deutlich weniger negativ auf die Lebenszufriedenheit auswirken als in den Jahren zuvor. Andersherum hat sich der positive Effekt einer Ehe auf die Lebenszufriedenheit der Deutschen seit 2011 halbiert … Ist Scheidung also nur noch ein formaler Akt für das Ende einer Lebensphase? Wie der Schulabschluss? Der Auszug von zu Hause?

Mittlerweile hat sich die „juristische Auflösung einer Ehe durch das Familiengericht“, wie Scheidung definiert wird, gar zu einem Grund zu feiern entwickelt. Die „Scheidungsparty“ ist ein Event wie Abiball, Junggesellenabschied, Hochzeit, Babyshower-Party. Buchbar bei Eventagenturen, man kann es ähnlich krachen lassen wie bei einem Junggesellinnenabschied. Geboten wird in „aufregenden Locations“ das „ultimative Feiererlebnis“, inklusive „Welcome Shots“ und „gemeinsamem Zerschneiden des Hochzeitskleids“.

Dabei kann man einer Scheidung oder Trennung eigentlich nichts Schönes abgewinnen. Sie ist für viele, mindestens für einen von beiden, mit Schmerz verbunden und markiert das unschöne Ende einer gemeinsamen Zeit, die letztlich nicht so verlaufen ist, wie man sie sich mal vorgestellt hat. Was dann folgt, sind Absprachen, Dispute, das Trennungsjahr, Bürokratie. Das Finale findet in unpersönlichen Zimmern mit Zweckmöbeln statt, in denen ein Richter den Scheidungsbeschluss verkündet, der den Parteien im Anschluss schriftlich zugestellt wird.

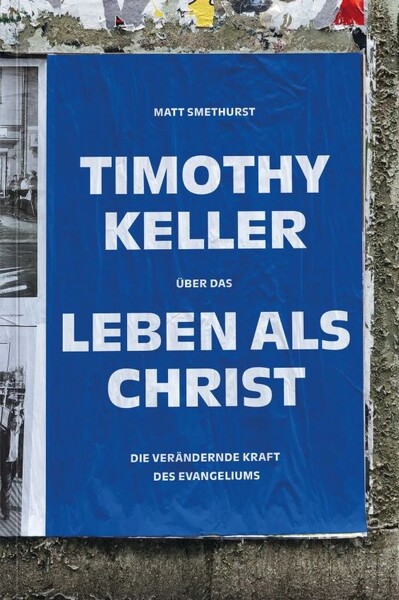

Mir fällt dazu eine Aussage aus Jesaja 5,20–21 ein: „Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis als Licht bezeichnen und Licht als Finsternis, die Saures für süß erklären und Süßes für sauer. Wehe denen, die sich selbst für klug und verständig halten!“

Mehr (hinter einer Bezahlschranke): www.faz.net.