Menschen des Evangeliums

Holger Lahayne aus Litauen hat das neue Buch Menschen des Evangeliums von Michael Reeves besprochen:

Holger Lahayne aus Litauen hat das neue Buch Menschen des Evangeliums von Michael Reeves besprochen:

In diesem Zusammenhang setzt Michael Reeves mit Menschen des Evangeliums nun einen notwendigen Akzent. Der britische Theologe und Autor erkennt wie Trueman die gegenwärtige Krise im Selbstverständnis des Evangelikalismus. Er bedauert, dass dieser „sowohl von anderen als auch von sich selbst durch andere Dinge definiert [wird] als durch das Evangelium“ (S. 8). Der Präsident der Union School of Theology in Oxford ist überzeugt: „Um wirklich Menschen des Evangeliums zu werden, müssen wir zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren – zu dem Glauben, ‚der ein für alle Mal den Heiligen anvertraut ist‘ (Jud 3)“ (S. 8). Eine bloß soziologische oder „beschreibende Analyse“ genügt nicht; der Evangelikalismus muss laut Reeves in erster Linie „mithilfe des Evangeliums“, also „theologisch definiert werden“ (S. 9).

Reeves hält daran fest, dass den Kern der evangelikalen Identität eben doch „irgendwelche Glaubenssätze“ (Malessa) ausmachen. Damit steht er in der Tradition der großen britischen Evangelikalen wie John Stott oder Martyn Lloyd-Jones, die in Evangelical Truth (1999) bzw. What is an Evangelical? (1992) ebenfalls eine biblisch begründete und theologisch fundierte Definition vorlegten. Reeves zitiert daher auch mehrfach aus beiden Werken.

Drei essentielle Lehren

Anknüpfend an den Beginn des Römerbriefes stellt Reeves eingangs dar, dass für den Apostel Paulus das Evangelium folgende Eigenschaften besitzt: Das Evangelium ist …

„1. trinitarisch: Es ist die Frohe Botschaft des Vaters über den Sohn, der als Sohn Gottes eingesetzt ist in Kraft nach dem Heiligen Geist (vgl. Röm 1, 4).

- biblisch: Es wird in der Heiligen Schrift verkündet.

- christuszentriert: Es geht dabei um den Sohn Gottes.

- Geist-gewirkt: Der Sohn wird durch den Heiligen Geist offenbart.“ (S. 11)

Das Evangelium steht also „im Einklang mit der Heiligen Schrift“, es „dreht sich um Christus und sein Erlösungswerk“ und schafft als „Botschaft des persönlichen Heils“ neues Leben (S. 14). Reeves argumentiert,

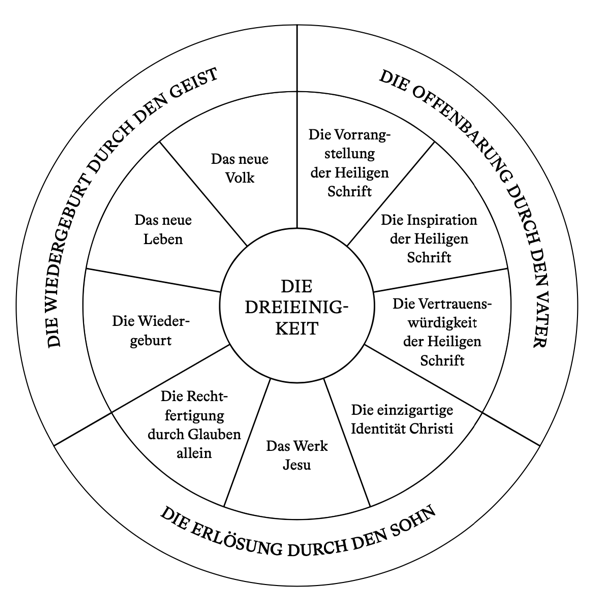

„dass der wahre Evangelikalismus eine klare Theologie hat, in deren Zentrum drei essentielle Lehren verankert sind, aus denen sich alles Weitere ergibt:

- Die Offenbarung durch den Vater in der Bibel.

- Die Erlösung durch den Sohn im Evangelium.

- Die Wiedergeburt durch den Geist in unseren Herzen.“ (S. 16)

Eine trinitarische Struktur

Reeves erläutert das Evangelium demnach als ein Werk des dreieinen Gottes. Der Person des Vaters ordnet er die Offenbarung zu und erläutert in Kapitel 2 „Die Vorrangstellung der Heiligen Schrift“, „Die Inspiration der Heiligen Schrift“ und „Die Vertrauenswürdigkeit der Heiligen Schrift“. „Die Erlösung durch den Sohn“ (Kapitel 3) gliedert sich auf in „Die einzigartige Identität Christi“, „Das Werk Jesu“ und „Die Rechtfertigung durch Glauben allein“. In Kapitel 4 behandelt er das Wirken des Heiligen Geistes: „Die Wiedergeburt“, „Das neue Leben“ und „Das neue Volk“.

Auf Seite 17 ist diese Struktur des Buches in einem Kreisdiagramm anschaulich dargestellt. In der Mitte steht „Die Dreieinigkeit“, also Gott selbst. Diese Betonung ist nur zu begrüßen, denn so wird eins klar: Es geht nicht in erster Linie um Menschen, die eine Bekehrung erfahren haben; um Menschen, die in Mission und Diakonie aktiv sind; oder um Menschen und ihre Mission. Vielmehr steht im Mittelpunkt des Evangelikalismus niemand anders als Gott, der durch sein Evangelium Wahrheit mitgeteilt, Erlösung geschenkt und neues Leben geschaffen hat.

[#ad]