Pünktlich zur Osterzeit wurden in Deutschland allerlei gönnerhafte Artikel über den Glauben der Christen veröffentlicht. Franz Alt, der 20 Jahre lang das Politmagazin REPORT moderierte, behauptete in der DER WELT, dass wahrscheinlich in keinem Buch der Welt so viele „Fake News“ stehen wie in der Bibel. DER SPIEGEL demonstriert anhand von Berichten, dass sich immer mehr Katholiken und Protestanten mit den überkommenen Glaubensinhalten schwer tun: „Wer glaubt denn sowas?“

Weitaus aufschlussreicher war für mich allerdings ein Gespräch, das mit einer prominenten Vertreterin des liberalen Protestantismus geführt wurde. Nicholas Kristof hat für die NEW YORK TIMES die Theologin Serene Jones vom Union Theological Seminary interviewt. Das UTS ist eine besondere Einrichtung. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das Seminar, das übrigens einen presbyterianischen Ursprung hat und an dem Dietrich Bonhoeffer für ein Jahr Stipendiat war, zu einem führenden Zentrum des liberalen Christentums in den Vereinigten Staaten. So kann es kaum überraschen, dass Pfarrerin Jones dort zur Rektorin berufen wurde, denn sie war Vorsitzende des Universitätsprogramms für Frauen-, Gender- und Sexualitätsstudien an der Yale University und ist eine würdige Vertreterin des liberalen Christentums.

In dem Interview bezieht Prof. Jones zu vielen zentralen Fragen des christlichen Glaubens Stellung. Ich fasse ihre Antworten zu bestimmten Schlagwörtern zusammen:

1. Die Auferstehung: „Diejenigen, die behaupten zu wissen, ob es passiert ist oder nicht, machen sich selbst etwas vor. Aber dieses leere Grab symbolisiert, dass die ultimative Liebe in unserem Leben nicht gekreuzigt und getötet werden kann … Für Christen, für die die physische Auferstehung zu einer Art Obsession wird, scheint mir das ein ziemlich wackeliger Glaube zu sein. Was wäre, wenn morgen jemand die Leiche Jesu noch im Grab gefunden hätte? Würde das dann bedeuten, dass das Christentum eine Lüge war? Nein, der Glaube ist stärker als das.“

2. Sühne: „Kreuzigung ist nichts, was Gott von oben inszeniert. Die allgegenwärtige Idee eines missbrauchenden Gottvaters, der sein eigenes Kind ans Kreuz schickt, damit Gott den Menschen vergeben kann, ist verrückt. Für mich ist das Kreuz eine Verkörperung unseres menschlichen Hasses. Aber was an Ostern passiert, ist der Triumph der Liebe inmitten des Leidens. Ist das nicht Grund zur Hoffnung?“

3. Gottes Allmacht: „Ich bete nicht ein allmächtiges, allkontrollierendes, allmächtiges, allwissendes Wesen an. Das ist eine Erfindung der römischen Rechtstheorie und der griechischen Mythologie. Das ist nicht der Gott des Osterfestes. Der Ostergott ist verwundbar und mit der Welt auf tiefe Weise verbunden, die nicht darin besteht, die Welt zu manipulieren, sondern uns ständig zu Liebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit einzuladen.“

4. Wunder (Jungfrauengeburt): „Ich finde die jungfräuliche Geburt eine bizarre Behauptung. Es hat nichts mit der Botschaft Jesu zu tun. Die jungfräuliche Geburt wird nur dann wichtig, wenn man eine Theologie hat, in der Sexualität als sündhaft angesehen wird. Es fördert auch diese Vorstellung, dass der reine, unberührte weibliche Körper der beste Körper ist, und diese Idee hat zu Jahrhunderten der Unterdrückung von Frauen geführt.“

5. Gebet: „Ich glaube nicht an einen Gott, der sich wegen des Gebets entscheiden würde, den Krebs deiner Mutter zu heilen, aber nicht die Mutter deines nicht betenden Nachbarn. Wir können Gott nicht so beeinflussen.“

6. Tod: „Ich weiß es nicht! Es könnte etwas sein, es könnte nichts sein. Mein Glaube ist nicht an eine göttliche Verheißung über das Leben nach dem Tod gebunden. Menschen, die sich in diesem Leben gut benehmen, nur um ein Jenseits zu erreichen, das ist ein Glaube, der von einem egoistischen Motiv getrieben wird: „Ich werde gut sein, damit Gott mich mit einem Bonbonstab namens Himmel belohnen würde?“ Für mich wird das Leben in der Liebe von der einfachen Tatsache bestimmt, dass die Liebe wahr ist. Und ich bin mir absolut sicher, dass es nach unserem Tod keine Gruppe von designierten schlechten Menschen gibt, die in der Hölle verbrannt werden sollen. Das gibt es nicht.“

7. Emergentes Christentum: „Das Christentum befindet sich an einem gewissen Wendepunkt, … Dieses Ringen mit dem Klimawandel und das Ringen mit dem Ausmaß der Gewalt in unserer Welt, das Ringen mit dem Autoritarismus und dem hartnäckigen Charakter der Geschlechterunterdrückung – es zwingt Gemeinschaften in allen Religionen zu sagen: „Etwas stimmt hier nicht“. Es ist eine spirituelle Krise. Viele nicht-religiöse Menschen spüren das auch. Wir brauchen einen neuen Weg, um darüber nachzudenken, was es bedeutet, ein Mensch zu sein und was der Sinn unseres Lebens ist. Für mich fühlt sich dieser Moment apokalyptisch an, als ob etwas Neues darum kämpft, geboren zu werden … Heute fühle ich diesen spirituellen Boden um uns herum, der wieder zittert. Die Strukturen der Religion, wie wir sie kennen, sind bankrott gegangen und brechen zusammen. Was wird dabei herauskommen? Das ist es, was unsere Kinder und die Kinder unserer Kinder sich vorstellen und bauen müssen.

Eigentlich ist nichts neu an diesen Ideen. Etliche sind uralt und längst im breiten Spektrum derjenigen angekommen, die sich zum lebendigen Kern des Christentums zählen (denken wir nur an Brian McLaren, Rob Bell oder Tony Jones). Bemerkenswert ist für mich, dass die Überzeugungen von Serene Jones an keinem der genannten Punkte mehr originär christlich sind. All das, was sie sagt, kann man als Nichtchrist auch sagen. Wahrscheinlich kann man es besser sagen. Diese Religion der Mitmenschlichkeit mag für manche attraktiv erscheinen. Ich finde sie bedauernswert. Hier ist nichts, worauf ich hoffen könnte.

Noch etwas fällt mir auf: Bei bestimmten Themen ist von Dekonstruktion und Skepsis nichts mehr zu spüren. Fest steht etwa: Gott hat mit der Kreuzigung nichts zu tun; der allmächtige Gott ist eine Erfindung der griechischen Mythologie und des römischen Rechtssystems; die Hölle gibt es nicht.

Eine letzte Beobachtung sei erwähnt: Für die Pfarrerin Jones lautet das Evangelium: Menschen benehmen sich in diesem Leben gut, um ein Jenseits zu erreichen. Irgendwie muss es ja so sein, denn Jesus kann für sie nicht Gottes Sohn sein, der mit seinem Sühneopfer die Rechtfertigung aus Glauben ermöglicht. Aber ist es nicht traurig, wenn eine Botschafterin der Kirche selbst keine Ahnung davon hat, was das Evangelium ist? Ein Glaube, der den Menschen sich selbst überlässt, wird keine Berge versetzen, sondern Menschen ins Unglück zerren.

Hier das vollständige Interview: www.nytimes.com.

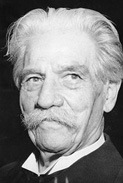

Im Jahre 1965 starben drei einflussreiche Theologen: Paul Tillich, Martin Buber und der 1875 im Elsass (Kayserberg) geborene Albert Schweizer. Schweizer, der zunächst als Hilfsprediger und Privatdozent für Neues Testament (Straßburg) tätig war, machte sich als Theologe, Arzt, Philosoph und Musiker einen Namen, so dass er zu den bekanntesten deutschsprachigen Gelehrten des 20. Jahrhunderts gehört.

Im Jahre 1965 starben drei einflussreiche Theologen: Paul Tillich, Martin Buber und der 1875 im Elsass (Kayserberg) geborene Albert Schweizer. Schweizer, der zunächst als Hilfsprediger und Privatdozent für Neues Testament (Straßburg) tätig war, machte sich als Theologe, Arzt, Philosoph und Musiker einen Namen, so dass er zu den bekanntesten deutschsprachigen Gelehrten des 20. Jahrhunderts gehört.