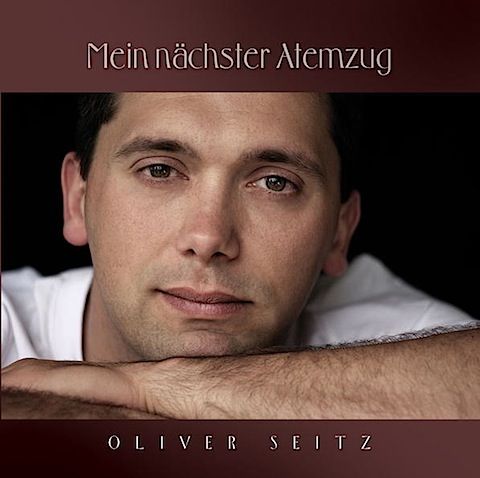

Ich konnte mit dem Liedermacher Oliver Seitz über sein Leben in den Vereinigten Staaten und seine Lieder sprechen. Hier das Ergebnis:

– – –

Zuallererst haben wir Gott zu dienen

Ein Interview mit dem Liedermacher Oliver Seitz

TheoBlog: In Deutschland nennt man Leute wie Dich seit einigen Jahren »Ausreißer«. Warum hat es Dich von Rheinland Pfalz nach Oklahoma vertrieben?

Oliver: Ich wurde als Teenager in den USA bekehrt und fand danach das Umfeld in Deutschland meinem neuen Leben gegenüber wenig hilfreich bis geradezu feindselig. Ich wollte gerne für eine Weile in den USA, diesem Land, das hungrigen Christen wohl mehr zu bieten hat als irgend ein anderes Land, geistlich wachsen. Außerdem wollte ich dort Medizin studieren, weil die Ausbildung besser sein sollte als in Deutschland. Vom deutschen Medizinstudium hörte ich nur Klagen und Murren. Und letzten Endes wollte ich auch der gefühlten Enge der Verhältnisse hier in Deutschland entkommen. Ich fühlte mich damals in Deutschland regelrecht unerwünscht, sowohl geistlich als auch menschlich und gesellschaftlich. Die Träume und Ziele, Wünsche und Ambitionen junger Menschen sind hier zwar geduldet, aber nicht willkommen. Deutschland war und ist für mich das Land der uneingeschränkten und gnadenlosen Kritik. Alles wird bemäkelt und bemängelt. Das ist eine deutsche Tugend. Junge Menschen am Anfang ihres Lebens können damit aber verständlicherweise nichts anfangen. Sie brauchen Bestärkung und Ermutigung bei ihren Vorhaben und die berechtigte Hoffnung, dass harte Arbeit sich auch auszahlen wird – und das fand ich in den USA. »Du kannst alles erreichen, wenn du es nur arg genug willst!« – solche Töne hatte ich in Deutschland niemals gehört und natürlich resonierte das in mir.

TheoBlog: Hast Du den richtigen Beruf gewählt?

Oliver: Seit meiner frühen Kindheit wollte ich Arzt werden. In Deutschland herrschte damals Ärzteschwemme und man riet den jungen Leuten alles zu werden, nur nicht Arzt. In den USA sprachen die zukünftigen Kollegen sehr lobend von ihrem Studium und empfahlen den Beruf. Im Nachhinein muss ich auch sagen, dass die Ausbildung dort wirklich gut war. Ich kann mich nicht beklagen, sie war praxisnah, didaktisch sehr gut gestaltet und ich musste auch nichts Unwichtiges oder Sinnloses lernen. Zugegeben, sie war teuer und, wie alle amerikanischen Medizinstudenten es tun müssen, auf Pump finanziert, aber auch jetzt, da ich kurz davor stehe, wieder dauerhaft nach Deutschland zurückzukehren, bereue ich meine Entscheidung nicht. Ich würde es jederzeit wieder tun. Meine Gründe für die Rückkehr sind hauptsächlich familiärer Art. Außerdem möchte ich den Medizinalltag in Deutschland erleben. Auch sehe ich in Deutschland dringenden Missionsbedarf und zu diesem Dienst fühle ich mich inzwischen gut vorbereitet.

TheoBlog: Wie unterscheidet sich das Leben in den USA von dem in Deutschland?

Oliver: Gute Frage. Aus dem Urlaub oder aus einem Austauschjahr werden viele Leute aus ihrer Sicht eine Antwort darauf geben können. Nach nun mittlerweile 12 Jahren, die ich hier gelebt habe, könnte ich ein ganzes Buch zu dem Thema schreiben. Ein paar Sachen will ich herausgreifen.

Das Leben in den USA ist in vieler Hinsicht einfacher und unkomplizierter. Die Läden haben immer auf, Autofahren ist einfach und stressfrei, Parkplätze sind kein Problem und viele Dinge sind einfach überhaupt nicht von staatlicher Regelung eingeschränkt. Man fühlt sich definitiv ein Stück weit weniger am staatlichen Gängelband herumgeführt und etwas weniger schikaniert. Der Himmel ist etwas höher und das Gehege ist etwas größer.

Manchen Freiheiten der USA steht man in Deutschland eher argwöhnisch gegenüber, ich denke dabei vor allem an die Schusswaffengesetze. Alle Familien in meiner Gemeinde sind ausnahmslos Waffenbesitzer. Das mag Leute in Deutschland schockieren. Ich verstehe diese Gepflogenheit inzwischen gut. In Oklahoma, wo ich lebe, sind die Menschen teilweise sehr isoliert. Es kann durchaus sein, dass man bei einem Notruf eine gute Stunde oder länger auf das Eintreffen der Polizei warten müsste. Man kann auf staatliche Hilfe zwangsläufig nicht so selbstverständlich zählen, wie in Deutschland, sondern ist hier und da auf sich allein gestellt. Eben darum sind die Notwehrgesetze hier klar auf der Seite des Opferschutzes. Neben Verbrechen kann es hier zu Übergriffen wilder Tiere, z. B. Coyoten oder marodierender Hunde, auf die eigenen Hühner oder Rinder kommen, gegen die man sich dann ebenfalls selbst wehren muss.

Was einem als Deutscher befremdet, ist das gestörte Verhältnis der Amerikaner zum Alkohol. Die USA haben die strengsten Alkoholgesetze der Welt unter den nicht-islamischen Ländern. Ebenso wie deutsche Christen geschockt sind, wenn sie von den Schusswaffenpraktiken der amerikanischen Geschwister hören, so sind die amerikanischen Christen befremdet, wenn sie erfahren, dass Christen in Deutschland Alkohol trinken.

Man sagt oft, die Leute in Amerika seien so freundlich. Das stimmt zwar, aber es ist eine oberflächliche Freundlichkeit. Die Deutschen sind zwar nach außen hin etwas rauer, aber sie unterhalten innige Freundschaften. Ich vergleiche das gern mit einer Nuss – harte Schale außen, aber ist man da erst mal durch, so wird man als Freund bis ins Innerste vorgelassen. Ein Amerikaner ist wie ein Pfirsich. Außen butterweich und süß, man kann ganz leicht oberflächliche Bekanntschaften schließen. Aber innen drin ist ein harter Kern, in den man einfach nicht hineingelassen wird. Es ist sehr schwer, mit Amerikanern wirklich innige und intime Freundschaften aufzubauen.

TheoBlog: Stimmt es, dass Du die Abwesenheit der staatlichen Schulpflicht in den USA schätzt?

Oliver: Unbedingt. Von so viel Freiheit können die Menschen in Deutschland nur träumen. Es gibt zwar eine »Unterrichtspflicht«, aber keine Pflicht zum Schulbesuch. Dementsprechend findet hier sehr viel Hausunterricht statt und viele Kinder haben noch niemals eine Schule besucht.

Alle deutschen Vorurteile und unüberlegte Kritik gegenüber Heimunterricht (mangelnde soziale Kompetenz, ungenügende Bildung, Verwahrlosung) werden samt und sonders widerlegt. Das Gegenteil ist der Fall – lernt man diese Heimschulkinder kennen, so kommt man zu der Einsicht, dass staatliche Schulen soziale Kompetenz zerstören, anstatt sie zu fördern. Diese Kinder aus dem Hausunterricht erkennt man sofort. Es sind tolle Kinder. Ihre soziale Kompetenz ist um ein Vielfaches höher als die der Kinder in den staatlichen Schulen. Man merkt es diesen Kindern sofort an, dass sie es gewöhnt sind, mehr mit Erwachsenen Umgang zu haben als mit ihresgleichen. Sie sind höflicher, redegewandter, haben besseres Allgemeinwissen, sind anspruchsvollere Gesprächspartner, haben bessere Manieren, mehr Selbstsicherheit und zeigen weitaus mehr Mitgefühl und Hilfsbereitschaft, Fleiß und Einsatz als man es gewöhnt ist.

TheoBlog: Ja, kommen wir zur Musik. Seit wann bist Du Liedermacher?

Oliver: Gitarre spiele ich zwar schon länger, aber mit dem Schreiben von Liedern hatte es im Jahr 2005 angefangen. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es da in mir irgendwo Lieder gibt, die geschrieben werden wollen, die nach außen drängen. Von da ab hat es dann zwei Jahre gedauert, bis ich die Lieder geschrieben habe, die auf meiner CD jetzt enthalten sind. Vorher hatte ich auch bereits damit experimentiert, einige alte amerikanische Kirchenlieder auf Deutsch umzudichten, beispielsweise »The Love of God«, »Crown Him With Many Clowns«, »I Sing the Mighty Power of God«, »While Sheperds Watched Their Flocks by Night«, »Give Me Jesus«, »I Will Sing of My Redeemer«, »Oh For a Thousand Tongues to Sing«, und andere.

TheoBlog: Die Lieder auf Deiner CD »Mein nächster Atemzug« zeugen von Tiefgang und von Deinem Glauben. Warum willst Du von Jesus Christus erzählen?

Oliver: Ich bin kein »Gemeindekind« gewesen und komme auch nicht aus einer gläubigen Familie und hatte meine Kindheit und Jugend hindurch mit Gott nichts am Hut. Dann, im Alter von 17 Jahren ist Jesus Christus bei mir im Leben eingeschlagen wie eine Bombe. Nichts war danach jemals mehr so, wie es vorher war. Alles wurde anders. Und es ist so geblieben bis auf den heutigen Tag. Ich wüsste nicht, was mein Leben mehr beeinflusst hätte oder mehr beeinflussen könnte als dieser Mann und sein Werk.

Wir Christen sehen uns einem großen Problem gegenüber: Wir möchten von diesem Mann adäquat Zeugnis ablegen und können es doch nicht. Kein Prediger auf der ganzen Welt, nicht Charles Spurgeon, nicht Martin Luther, nicht Lloyd Jones, nicht Edwards, nicht George Whitfield, nicht Calvin, und wie sie alle heißen, hat jemals Jesus Christus so verkündigt und gepredigt, wie er es verdient, verkündigt und gepredigt zu werden. Niemand wird das auf dieser Seite des Himmels jemals schaffen, ja, und selbst jenseits dieser Welt wird es niemals möglich sein, so von ihm Zeugnis abzulegen, dass es seiner Exzellenz, seiner Majestät und seinem unendlichen Wert annähernd gerecht wird. Und dennoch können wir nicht anders, wir müssen es versuchen. Der Mund soll zeigen, womit das Herz bis zum Überlaufen voll ist. Unser Wunsch wäre, dass wenn wir ein- und ausatmen, so soll Christus unser Atem sein, wenn wir sprechen, so soll Christus unsere Rede sein und würde man uns schneiden, so wollten wir Christus bluten. In der Realität ist es leider nicht so mit uns, und doch können wir nicht ablassen von diesem Mann – sein Werk zu verkünden, seine Gerechtigkeit, sein Reich, sein herrliches Evangelium. Denn es ist eine Botschaft, selig zu machen, alle die daran glauben. Und obgleich des Wütens der ganzen Welt ist und bleibt sein Name der einzige Name im Himmel und auf Erden, in welchem es Errettung gibt.

Wehe uns, wenn wir nicht Zeugnis ablegten vom Evangelium, es der Welt vorzuhalten zum Wohl und zum Verderben. Dass der Gott des Universums zu seinem Recht und das Lamm zur Freude seines Leides käme, denn dann würden die Steine an unserer Stelle es herausrufen, in uns aber wollte es aufwallen, bis wir platzen, wie der Prophet Jeremia erkennen musste, als er sich vornahm, nicht mehr vom Reich Gottes zu reden: „Da sagte ich mir: »Ich will Ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen reden! Doch da brannte es in meinem Herzen, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen, und ich wurde müde, es auszuhalten; ja, ich kann es nicht.« (Jer 20,9)

Was könnte ich denn bitte Größeres verkünden? Hätte ich die Patentrezepte zur Heilung aller Krankheiten, zur Überwindung aller Armut und aller Kriege in der Welt, es wäre dennoch ein Dreck im Vergleich zum Evangelium Jesu Christi. Mit nichts Geringerem will ich mich zufrieden geben. Es ist das Höchste, was jemals ein Mensch einem anderen Menschen weitersagen könnte.

TheoBlog: Als Hörer merkt man schnell, dass hinter dem Lied „Wenn ich sterbe“ schmerzliche Leid- und Verlusterfahrungen stecken. Willst Du darüber reden?

Oliver: Dieses Lied ist in der Tat auf solch einen Verlust zurückzuführen. Im Jahr 2005 starb meine jüngere Schwester plötzlich und unerwartet im Alter von 26 Jahren. Seit der Fertigstellung meiner CD wurde ich sehr oft von Menschen, stellenweise etwas befremdet, dazu befragt, warum ich mich in den Liedern so sehr mit dem Tod auseinandersetze. Manche unterstellten mir Melancholie, Morbidität, andere machten sich schon Sorgen über mein psychisches Gleichgewicht, meinten, ich wäre depressiv oder sonst etwas. So als wäre eine intensive Auseinandersetzung mit diesem Thema irgendwie ungesund oder nicht normal.

Dies zeigt mir eigentlich nur, wie unnatürlich weit der moderne Mensch, und insbesondere der postmoderne Mensch, in seinem alltäglichen Denken von der Realität des Todes entfernt ist und wie es ihm gelungen ist, dieses allerletzte Schreckgespenst, diese ultimative Barriere und die Grenze all seiner Geschicke, seiner Kraft, seiner Klugheit, seines Vermögens und seiner Fähigkeiten und die nagende Gewissheit des Gerichts aus seinem Blickfeld zu verdrängen. Dabei ist dies in Wirklichkeit die ungesunde Einstellung zum Tod. Der Psalmist sagt: „Aber, Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss“ (Ps 39,4).

Ich habe durch meinen Beruf wohl ein etwas vertrauteres Verhältnis zum Tod als andere Menschen. Ich habe sehr viele Menschen sterben sehen und bin ständig mit dem Tode in Berührung. Wir neigen dazu, unsere Endlichkeit zu verdrängen, meinen, auch den Tod in den Griff bekommen zu können.

Es kann dem Menschen eigentlich nichts Besseres passieren, als die Erkenntnis zu erlangen, dass sein Dasein beschränkt ist. Und zwar, dass es nicht grundlos oder zufällig beschränkt ist, sondern dass Gott ihm Schranken gesetzt hat, dass der Tod ein Strafzeugnis gegen ihn ist und gegen seine Sünden, damit er zu Christus flüchte und dort Unterschlupf suche. Mit dem Tod auf Tuchfühlung zu gehen verliert in dem Augenblick völlig seinen Schrecken, wenn man sich unter dem Schutz dessen weiß, der den Tod für immer und alle Zeiten überwunden hat.

TheoBlog: Zum Schluss: Was möchtest Du uns Christen in Deutschland noch mitgeben?

Oliver: Ich war in den letzten Jahren immer regelmäßig in Deutschland und habe als Betreuer auf christlichen Kinder- und Jugendfreizeiten mitgemacht. Ich erlebe in Deutschland sowohl absolute Orientierungslosigkeit als auch gigantische Chancen. Kinder und Jugendliche stolpern durch das Vakuum des postmodernen Nichts und trotzdem sagt ihnen die innere Gewissheit, wie es im Römerbrief beschrieben steht, dass es einen Gott gibt, von dem allerdings niemand etwas zu wissen scheint. Und wieder und wieder habe ich gemerkt, sie sind überreif, etwas Echtes und Wirkliches zu finden, für das man leben und im Glauben sterben kann. Etwas, wofür es sich lohnt, alles zu geben. Ich fand mich in Deutschland in den letzten Jahren oft in der gleichen Situation wie Philippus und der äthiopische Kämmerer. Sobald ich die Bibel aufschlug, hatte ich offene Ohren, man klebte mir praktisch an den Lippen und es ist ein Hunger im Lande, nicht nach Brot, sondern nach dem Wort Gottes, es zu hören.

Ich habe erlebt, dass selbst Kinder aus frommem Elternhaus mit Gemeindehintergrund völlig ahnungslos sind und niemals recht das Wort Gottes gehört haben und wenn sie es dann hören, plötzlich unerwartet zu Tränen gerührt sind. Sie kennen das moderne Evangelium, das alte historische und orthodoxe aber haben sie niemals gehört, was daran liegt, dass es in Vergessenheit geraten ist und kaum irgendwo gepredigt wird. Ich würde sogar behaupten, dass die Mehrheit aller geographischen Einzugsgebiete in Deutschland außerhalb der realistischen Reichweite bibeltreuer Gemeinden liegen. Die momentane Gemeindesituation in Deutschland finde ich sehr treffend im Psalm 74 beschrieben. Wer das Evangelium hören will, das echte, wahre, biblische und historische Evangelium, der muss in Deutschland sehr lange suchen.

Wir haben das Kostbarste feil zu bieten, was es überhaupt auf Erden gibt. Während die meisten es verschmähen, gibt es doch viele, die es gerne kaufen würden, aber die Regale sind leer. Uns ist gegeben die Perle von großem Wert. Werden wir uns dessen bewusst. Weiterhin sehe ich als das wahrscheinlich größte Problem der Verkündigung in Deutschland Folgendes:

Fast alles, was ich in Deutschland an evangelistischen Bemühungen und Verkündigung gesehen habe, stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Es zielt auf den Menschen ab. Es geht darum, Menschen zu Jesus zu bringen, im Mittelpunkt steht das Ansinnen, dass Menschen gerettet werden. Es wird eine Verkündigung betrieben, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den Menschen zu dienen. Die Versuchung dazu ist groß, es ist jedoch der falsche Ansatz. Unsere Zielgruppe bei der Verkündigung ist nicht der Mensch. Es ist Gott. Zuallererst haben wir Gott zu dienen, dass er zu seinem Recht kommt. Sei es dadurch, dass Menschen gerettet werden und somit Zeugnis von seiner Gnade ablegen oder sei es, dass Menschen in der Finsternis verbleiben und somit Zeugnis von seiner Gerechtigkeit ablegen. Wir sind eben nicht nur ein Geruch des Lebens zum Leben für jene, die gerettet werden, sondern wir sind auch ein Pesthauch des Todes zum Tode für jene, die verloren gehen. Wir müssen dieser elendigen Menschendienerei entsagen, denn nur, wenn wir zuallererst Gott dienen – er ist unser Publikum, er ist unser Zuhörer, er ist unsere Zielgruppe, der wir entsprechen müssen – dann erst werden wir auch den Menschen wieder rechten Dienst erweisen, und zwar viel besser, als wir es jemals könnten, wenn unser Augenmerk auf sie gerichtet wäre.

TheoBlog: Vielen Dank für das Gespräch!

– – –

Hörproben und eine Möglichkeit, die CD zu bestellen, gibt es hier: www.oliverseitz.com. Außerdem hier das Interview als PDF-Datei: OliverSeitzB.pdf.

Musik im Gottesdienst ist ein Dauerthema. Daniel Dangendorf, selbst Musiker und Theologe, hat das Handbuch Musik im Gottesdienst verfasst, das viele Fragen kompetent erörtert. Viktor Harder

Musik im Gottesdienst ist ein Dauerthema. Daniel Dangendorf, selbst Musiker und Theologe, hat das Handbuch Musik im Gottesdienst verfasst, das viele Fragen kompetent erörtert. Viktor Harder

Es ist nicht das erste und hoffentlich auch nicht das letzte religiöse Album von Bob Dylan. „Tempest“ aber überzeugt selbst Zweifler: Der Theologen Knut Wenzel hat für die FAZ die CD der Woche besprochen:

Es ist nicht das erste und hoffentlich auch nicht das letzte religiöse Album von Bob Dylan. „Tempest“ aber überzeugt selbst Zweifler: Der Theologen Knut Wenzel hat für die FAZ die CD der Woche besprochen: