Martin Heidegger: Ein moralisches Desaster deutscher Geistesgeschichte

„Schönzureden ist nämlich nichts mehr: Der Fall Heidegger ist ein intellektuelles wie moralisches Desaster deutscher Geistesgeschichte“, meint DIE ZEIT, nachdem sie den Briefwechsel zwischen dem Philosophen Martin Heidegger und seinem Bruder Fritz ausgewertet hat. Die Wochenzeitung schreibt:

Sensationell neu ist daran die ungeschminkte Selbstauskunft über die politische Gesinnung. Liest sich Heideggers Antisemitismus in den Schwarzen Heften, einer Art Denktagebuch, noch seinsphilosophisch überhöht, zeigt er sich hier ganz direkt und unverhohlen antisemitisch. Zudem kann man in den persönlichen Briefen detailliert sehen, dass der – anders als bislang gedacht – politisch bestens informierte Freiburger Professor ein früher und leidenschaftlicher Anhänger des Nationalsozialismus ist.

Bereits Ende 1931 schenkt der 43-jährige Heidegger seinem Bruder Mein Kampf zu Weihnachten und rühmt den „ungewöhnlichen und sicheren, politischen Instinkt“ Hitlers. Das rechte Minderheitskabinett unter Reichskanzler Franz von Papen, das mithilfe von Reichspräsident Hindenburg zwischen Juni und Dezember 1932 regierte, wird von Heidegger als jüdische Verschwörung kommentiert. Er beklagt, wie sich die Juden „allmählich aus der Panikstimmung befreiten, in die sie geraten waren. Dass den Juden ein solches Manöver wie die Papenepisode gelungen ist, zeigt eben, wie schwer es auf jeden Fall sein wird, gegen alles, was Großkapital und dergleichen Groß- ist, anzukommen.“ Am 13. April 1933 schreibt Heidegger schließlich begeistert: „Es zeigt sich ja von Tag zu Tag, in welche Größe jetzt Hitler als Staatsmann hinaufwächst. Die Welt unseres Volkes und des Reiches ist in der Umbildung begriffen, und jeder, der noch Augen hat zu sehen und Ohren zu hören und ein Herz zum Handeln wird mitgerissen und in eine echte und tiefe Erregung versetzt.“

Das Engagement Heideggers für Hitlers Staat inklusive NSDAP-Beitritt erweist sich als logische Konsequenz eines weltanschaulichen Gesinnungstäters. Keineswegs ist es die Entscheidung eines opportunistischen Karrieristen oder die ahnungslose Verirrung eines Unpolitischen, wie man es jahrzehntelang zur Entlastung des Philosophen hören konnte. Auch dürfte die Annahme eines sehr eigenwilligen Nationalsozialismus Heideggers, der angeblich frei von jedem Rassismus sei, nun endgültig revidiert sein.

Mal sehen, was die Fachwelt in zehn Jahren zu Heideggers Verstrickungen schreiben wird.

Mehr: www.zeit.de.

Blaise Pascal schrieb im Februar 1657 einen bewegenden Brief an Mademoiselle de Roannez, die wohl eine Zeit lang in den Philosophen verliebt war, sich aber dann für den Weg ins Kloster entschied (vielleicht, weil er ihre Liebe nicht erwiderte).

Blaise Pascal schrieb im Februar 1657 einen bewegenden Brief an Mademoiselle de Roannez, die wohl eine Zeit lang in den Philosophen verliebt war, sich aber dann für den Weg ins Kloster entschied (vielleicht, weil er ihre Liebe nicht erwiderte).

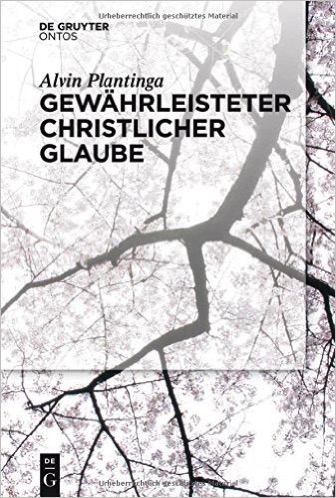

Alvin Plantinga schreibt in seinem Geleitwort zur deutschen Ausgabe von Warrent Christian Belief:

Alvin Plantinga schreibt in seinem Geleitwort zur deutschen Ausgabe von Warrent Christian Belief: