Wie geht Säkularisierung?

In der FAZ „duellierten“ sich Friedrich Wilhelm Graf und Detlef Pollack in Sachen Säkulariserungthese. Friedrich Wilhelm Graf ist als Vertreter der liberalen Theologie (Mitglied der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft) mit den Untersuchungen der neuesten Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (siehe dazu hier) nicht ganz zufrieden (vgl. Friedrich Wilhelm Graf, „Wie viele Gesichter hat Christus?“, FAZ vom 19.04.202, Nr. 92, S. 11). Es gebe methodische Mängel und überhaupt sollten wir die Umfragen nicht überbewerten. Denn (ebd.):

Theologen wie Soziologen neigen oft dazu, selbst bei schwacher empirischer Grundlage starke Deutungen zu verkünden. Aber Glaubenswelten gehen in der vermeintlichen Alternative von „Wiederkehr der Götter“ und „Säkularisierung“ nicht auf. Die Lage in Berlin ist anders als die in Frankfurt oder Freiburg. Deshalb scheinen analytische Demut und Behutsamkeit geboten. Vieles verstehen wir nicht oder nur sehr unvollkommen. In der Loffeld-Debatte haben französische Geistliche darauf hingewiesen, dass die Generation Z in den letzten beiden Jahren die Messen am Aschermittwoch gestürmt habe. Gerade im musikalischen Christentum, das in der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung absurderweise keinerlei Rolle spielte, lässt sich nur wenig Erosion beobachten. Samstag für Samstag ist die Berliner Hohenzollernkirche mittags zum „Noon Song“ mit einem diversen Publikum dicht gefüllt. Karten für die zahlreichen Aufführungen von Johannes- und Matthäuspassion sind in München ausverkauft. Am Karfreitag findet im höchst weltlichen „Bergson Kunstkraftwerk“ ein Passionskonzert statt. Vielleicht ist „Säkularisierung“ doch weniger klar, weil vielschichtiger und komplizierter, als viele theologische wie soziologische Religionsdeuter derzeit meinen. Sich die Grenzen des eigenen Deutenkönnens einzugestehen, mag nicht die schlechteste epistemologische Tugend sein.

Anders sieht das der Theologe und Soziologe Detlef Pollack. In „Warum so hilflos? Religionssoziologie ist weiter, als es Friedrich Wilhelm Graf für möglichg hält“ (FAZ vom 07.05.2025, Nr. 105, S. 12) wirf er Graf vor, mit einem zu weiten Religionsbegriff zu operieren. Wenn man, wie Graf, das Weihnachtschristentum, Passionsrituale oder fluide Spiritualität einrechne, lasse sich die Lage zwar positiver deuten. Das täusche aber darüber hinweg, dass es um den Gottesglauben alles andere als gut bestellt sei.

Heute … ist der Gottesglaube zu einer Option unter anderen geworden, die man wählen kann oder auch nicht und für die sich viele nicht mehr entscheiden. Für den Zeitabschnitt, für den repräsentative Umfragen vorliegen, lässt sich der Bedeutungsrückgang des Gottesglaubens empirisch gut nachvollziehen. 1949, zum Zeitpunkt der Gründung der Bundesrepublik, gaben 88 Prozent der Bundesbürger an, an Gott zu glauben, 78 Prozent ohne Vorbehalte und weitere zehn Prozent gemäß eigener, nichtkirchlicher Vorstellungen. Heute bekennen sich in Westdeutschland noch etwa 50 Prozent zum Glauben an Gott oder ein höheres Wesen, etwa 20 Prozent sagen, sie wüssten nicht, was sie glauben sollen, und 30 Prozent lehnen den Transzendenzglauben ausdrücklich ab. Mehr als 50 Prozent erklären, ihnen seien religiöse Fragen egal.

Diese Entwicklung ist bekannt.

Pollack macht jedoch interessanter Weise noch auf einen Prozess aufmerksam, über den weniger gesprochen wird. Es geht – mit meinen Worten ausgedrückt – um Folgendes: Indem die Vertreter der liberalen Theologie die Augen vor der dramatischen Entwicklung verschließen, verhindern sie ein Umdenken in den Kirchen. Da, wo keine Krise ist, braucht man auch nicht über die Ursachen und Richtungswechsel nachzudenken. Anstatt das Sterben der Kirchengemeinden auch mit der Kraftlosigkeit der liberalen Theologie in Verbindung zu bringen und eine andere Richtung einzuschlagen, werden die Prozesse der Entkirchlichung kleingeredet.

Im O-Ton klingt das so:

Es ist an der Zeit, dass die führenden Vertreter der liberalen Theologie die Befunde der empirischen Analysen zur Kenntnis nehmen. Das wäre auch deswegen wichtig, weil die Immunisierungsstrategie der liberalen Theologie das kirchliche Handeln alleinlässt. Die religionssoziologisch diagnostizierten Krisenprobleme, die nicht nur die Kirche, sondern auch den Glauben und die Religion in allen ihren Dimensionen betreffen, sind in der kirchlichen Praxis längst angekommen. Die liberale Theologie hat so in den letzten Jahren nicht ohne Erfolg an ihrer eigenen handlungspraktischen Irrelevanz gearbeitet.

Der Kritik Grafs an der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung ist eine gewisse Tragik nicht abzusprechen, falls man die Säkularisierungstendenzen wie ich mit Bedauern beobachtet. Die von einem überlegenen Standpunkt aus proklamierten Urteile bleiben weit hinter dem erreichten Stand der religionssoziologischen Diskussion zurück. Graf kennt weder die neuere religionssoziologische Literatur, noch scheint er überhaupt die Studie, die er zerreißt, gelesen zu haben. Stattdessen bedient er sich veralteter Argumentationsmuster, mit denen die Religionssoziologie seit Jahrzehnten umgeht.

Sein Text ist damit nicht nur ein Zeugnis theologischer Realitätsverweigerung, sondern auch eine Manifestation der aporetischen Situation, in die sich die liberale Theologie gebracht hat. Sie meint, mit historisierenden Einordnungen, begriffstechnischen Manövern und methodologischen Blindflügen ihre Sache retten zu können. Aber sie zeigt damit nur ihre argumentative Hilflosigkeit und wird so selbst zu einem Ausdruck dessen, was sie bekämpft: zu einem Symptom der Säkularisierung.

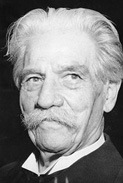

Im Jahre 1965 starben drei einflussreiche Theologen: Paul Tillich, Martin Buber und der 1875 im Elsass (Kayserberg) geborene Albert Schweizer. Schweizer, der zunächst als Hilfsprediger und Privatdozent für Neues Testament (Straßburg) tätig war, machte sich als Theologe, Arzt, Philosoph und Musiker einen Namen, so dass er zu den bekanntesten deutschsprachigen Gelehrten des 20. Jahrhunderts gehört.

Im Jahre 1965 starben drei einflussreiche Theologen: Paul Tillich, Martin Buber und der 1875 im Elsass (Kayserberg) geborene Albert Schweizer. Schweizer, der zunächst als Hilfsprediger und Privatdozent für Neues Testament (Straßburg) tätig war, machte sich als Theologe, Arzt, Philosoph und Musiker einen Namen, so dass er zu den bekanntesten deutschsprachigen Gelehrten des 20. Jahrhunderts gehört.