Piper: Charles Spurgeon

Am 10, April sprach John Piper am Reformed Theological Seminary (RTS) in Orlando über das Leben und den Pastorendienst von Charles Spurgeon:

Am 10, April sprach John Piper am Reformed Theological Seminary (RTS) in Orlando über das Leben und den Pastorendienst von Charles Spurgeon:

Mark Galli schreibt in seinem CT-Artikel „Rob Bell’s ‚Ginormous‘ Mirror“, Rob Bell sei so etwas wie ein Gefühlsanbeter. Ist Rob Bell schlichtweg ein Romantiker? Mit dieser Diagnose dürfte Mark Galli ziemlich richtig liegen.

Bell glaubt, unsere Erkenntnis Gottes kommt nicht aus der Lehre, aus der Bibel, dem gepredigten Wort, den Sakramenten, unseren Institutionen oder aus dem, was Jesus offenbarte (alles Wege, auf die Theologen unser Wissen von Gott zurückführen), sondern aus unseren Erfahrungen und Intuitionen – vor allem aus dem Sinn dafür, dass es eine tiefere Realität in, mit und nach diesem Leben gib. Das ist ein Appell an die allgemeine Offenbarung, also daran, wie Gott sich auf natürliche Weise in der Welt bekanntmacht. Klassischerweise enthalten diese Intuitionen auch ein Bewusstsein dafür, dass wir wegen unserer Sünde unter göttlicher Strafe stehen. Nicht für Bell. Er deutet nicht einmal an, dass wir Zweifel an unseren Intuitionen haben sollten, er nimmt einfach an, dass wir ihnen vertrauen können.

Anika Rönz hat für die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen einen Beitrag über die „Emerging Church-Bewegung“ verfasst (Materialdienst der EZW, Zeitschrift für Religions- und Weltanschauungsfragen, 75. Jg., 7/12, S. 257–263). Ich tauche darin als gemäßigter Kritiker auf. Frau Rönz hat meine Position recht zutreffend zusammengefasst. Vielen Dank.

Hier der Auszug (S. 260–261):

So formuliert beispielsweise Ron Kubsch, Dozent am Martin Bucer Seminar und aktiver Blogger, folgende Vorbehalte: Zum einen problematisiert er den „pluralistischen Denkstil“ von Christinnen und Christen, die der Emerging-Church-Bewegung zuzurechnen sind. Dieser steht für ihn im Gegensatz zur biblischen Forderung nach einem unterscheidenden Denken. Hinzu kommt für ihn eine von der Emerging-Church-Bewegung betriebene Relativierung der Schriftautorität, die sich über das Sola-Scriptura-Prinzip des Protestantismus hinwegsetze und die Bibel nach dem Korrelationsprinzip nach Paul Tillich in einer Wechselbeziehung zwischen biblischer Wahrheit und kulturellen Kategorien auslege. Ebenso wirft er der Bewegung eine Verengung der Sünden- und Sühnopferlehre vor: Indem sie das Sühnopfer Jesu vor dem Hintergrund eines bestimmten Gottesbildes ablehne, verkürze sie die biblische Lehre von Sünde und Sühne. Als einen weiteren Kritikpunkt nennt Kubsch schließlich eine „Religionsvermischung“ und kritisiert hiermit zum einen die Übernahme von Praktiken aus anderen religiösen Traditionen (wie Yoga, Meditation etc.) als auch die schon angesprochene, innerhalb der Bewegung recht verbreitete theologisch-inklusivistische Haltung. Die Aussage beispielsweise, man könne gleichzeitig Hindu sein und Jesus nachfolgen, hält Kubsch für eine „merkwürdige“ Verzerrung des neutestamentlichen Verständnisses. Grundsätzlich sieht er das postmoderne Denken, wie es beispielsweise von Hegel, Nietzsche und Heidegger vertreten wurde, mit dem grundlegenden Gedanken der „Nicht-Existenz einer Metaregel“ im extremen Gegensatz zum Evangelium: „Streng genommen ist das Evangelium innerhalb eines postmodernen Bezugsrahmens überhaupt nicht verstehbar.“

Trotz seiner kritischen Grundhaltung gegenüber der Emerging-Church-Bewegung sieht er allerdings auch positive Elemente: „Vieles von dem, was die EmCh [Emerging Church] heute problematisiert, kommt mir sehr bekannt vor und ich freue mich darüber, dass diese Themen endlich einmal auf der Agenda stehen … Die evangelikale Rückzugsmentalität und die unter uns so weit verbreitete und akzeptierte Kulturfeindlichkeit bedürfen einer Korrektur. Durchaus erfreut nehme ich eine neue Aufgeschlossenheit für den wissenschaftlichen Diskurs wahr.“

Mein Kollege Prof. Dr. Thomas K. Johnson hat vor einigen Jahren den Text „Dialogue With Kierkegaard in Protestant Theology: Donald Bloesch, Francis Schaeffer, and Helmut Thielicke“ verfasst.

Mein Kollege Prof. Dr. Thomas K. Johnson hat vor einigen Jahren den Text „Dialogue With Kierkegaard in Protestant Theology: Donald Bloesch, Francis Schaeffer, and Helmut Thielicke“ verfasst.

Twentieth century Protestant theology effectively began in 1919 with the publication of Karl Barth’s great Roman’s Commentary. Here Barth effectively declared the otherness of God and the crisis of modern optimistic religion and culture, and Barth did this under the influence of Søren Kierkegaard. Kierekegaardian phrases like “the infinite qualitative difference between time and eternity” echo throughout Barth’s early works, and these themes are an important part of what makes twentieth century theology so different from nineteenth century theology. In his later works Barth did not make so many references to the idiosyncratic Dane, but dialogue with Kierkegaard had begun and was to become a fascinating and many-sided element in the writings of many Protestant theologians after Barth. And this dialogue with Kierkegaard can serve as a kind of red thread that can lead us into some of the distinctive and interesting themes of the theology of the last century. Three theologians of the generation after Barth who carried on extensive dialogues with Kierkegaard were Donald Bloesch, Francis Schaeffer, and Helmut Thielicke. The three represent a variety of intellectual, confessional, and national backgrounds, yet the three have some important things in common. All three saw themselves as followers of the Protestant Reformation, and all three, like Barth, saw a very close connection between theology and Christian preaching. And all three thought the dialogue with Kierkegaard was significant. But there the similarity ends. Each theologian has a distinctive interpretation of and response to our Danish friend.

Der Text kann hier gratis heruntergeladen werden: mbstexte175.pdf.

Rudolf Bultmanns (1884–1976) Hauptinteresse galt dem Verhältnis von Offenbarung und Geschichte. Also: Können wir die Bibel noch so auslegen, dass sowohl der Bezug zur Geschichte als auch der Bezug zu Gott gleichermaßen zur Geltung kommen?

Rudolf Bultmanns (1884–1976) Hauptinteresse galt dem Verhältnis von Offenbarung und Geschichte. Also: Können wir die Bibel noch so auslegen, dass sowohl der Bezug zur Geschichte als auch der Bezug zu Gott gleichermaßen zur Geltung kommen?

Auf der einen Seite wurde er mit dem Reduktionsverfahren der liberalen Theologie konfrontiert. Die Exegeten und Ethiker des 19. Jahrhunderts hatten die Botschaft des Neuen Testaments auf bestimmte religiöse und sittliche Grundgedanken reduziert. Bultmann sah darin einen offensichtlichen Mangel des göttlichen Bezugs in der Rede von Gott. Da es hierbei um Religiosität aber nicht um Heil ging, lehnte er diesen Weg mit aller Schärfe ab. Auf der anderen Seite fehlte jedoch dem bekenntnisorientierten Biblizismus der Bezug zur Geschichte. Von dem modernen Menschen könne man nicht mehr erwarten, dass er die Mythologie des Neuen Testaments bejahe. Bultmann: „Kann die christliche Verkündigung dem Menschen heute zumuten, das mythische Weltbild als wahr anzuerkennen?“ Die Antwort ist klar: „Das ist sinnlos und unmöglich.“

Obwohl Bultmann sich seit Jahren mit dem Problem beschäftigte und darüber publizierte, war es ein 1941 gehaltener Vortrag zu dem Thema: „Neues Testament und Mythologie“, der Bultmann berühmt machte. Der Beitrag wurde noch im selben Jahr als kleines Buch gedruckt und nach dem Krieg in großen Mengen verkauft. Bultmann hat darin – so kann man es sehen – sein Lebenswerk zusammengefasst. Hier zeichnet er den gesuchten dritten Weg, der seiner Meinung nach sowohl der Geschichte als auch Gott angemessen ist.

Bultmann möchte das Wort der Bibel wieder so verständlich machen, dass es die aufgeklärten Menschen der Neuzeit als Anrede Gottes verstehen können. Was das Wesen des Wortes der Bibel verdunkelt, ist der tiefe Graben zwischen der mythologischen Vorstellungswelt damals und der aufgeklärten heute. Unser Weltbild wird durch die Wissenschaft bestimmt, das Weltbild des Neuen Testaments dagegen ist durch und durch mythologisch. Das Neue Testament stellt uns einen dreistöckigen Kosmos vor, in dem jeweils Gott, Satan und Mensch zu Hause sind. Für uns ist das nicht mehr akzeptabel. Es ist, so formuliert Bultmann gern, „erledigt“. Erledigt sind die Geschichten von der Höllen- und Himmelfahrt Christi. Erledigt ist die Vorstellung von einer unter kosmischen Katastrophen hereinbrechenden Endzeit. Erledigt ist die Erwartung des auf den Wolken des Himmels kommenden Menschensohnes. Erledigt sind die Wunder als bloße Wunder. Erledigt ist der Geister- und Dämonenglaube.

Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für seine Person tun zu können, muß sich klar machen, daß er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht.

Aber nicht nur das naturwissenschaftliche Weltbild fordert Bultmann zur Kritik an den mythologischen Vorstellungen der Bibel heraus. Noch wichtiger ist ihm das Selbstverständnis des modernen Menschen.

Der Mensch versteht sich nicht mehr als ein dualistisches Wesen, das für das Eingreifen Gottes offen und bereit ist. Der Mensch von heute ist ein geschlossenes Wesen, dass sich selbst sein Denken, Fühlen und Wollen zuschreibt. Wieder fährt Bultmann scharfe Geschütze auf: Unverständlich ist für den modernen Menschen die Vorstellung von dem göttlichen Geist als einem übernatürlichen Etwas, das in das Gefüge der natürlichen Kräfte eindringt. Unverständlich ist für ihn die Deutung des Todes als einer Strafe für die Sünde. Unverständlich ist für ihn die Lehre von der stellvertretenden Genugtuung durch das Sterben Christi am Kreuz. „Wie kann meine Schuld durch den Tod eines Schuldlosen (wenn man von einem solchen überhaupt reden darf) gesühnt werden? Welche primitiven Begriffe von Schuld und Gerechtigkeit liegen solcher Vorstellung zugrunde? Welch primitiver Gottesbegriff?“ Unverständlich ist die Auferstehung Christi als ein Ereignis, durch das eine Lebensmacht entbunden ist, die man sich durch Sakramente aneignen kann. Unverständlich ist für ihn die Erwartung, in die himmlische Lichtwelt versetzt und dort mit einem neuen, geistlichen Leib überkleidet zu werden.

Wie nun ist dieser große Widerspruch zwischen der mythologischen Welt der Bibel und dem Weltbild und Selbstverständnis des modernen Menschen aufzulösen? Den Weg des Liberalismus kann Bultmann nicht gehen. Der Weg des Biblizismus ist für ihn ein Gräuel. Seine Antwort lautet: Soll die Verkündigung des Neues Testamentes ihre Gültigkeit behalten, so gibt es gar keinen anderen Weg als sie zu entmythologisieren.

So macht sich es Bultmann zum Programm, das Heilsgeschehen, über das im Neuen Testament berichtet wird, ohne Mythos darzustellen und damit die Wahrheit der biblischen Botschaft so zu vermitteln, dass sie glaubhaft wird. Bultmann will nicht im Sinne des Liberalismus den Mythos eliminieren. Nein. Im Mythos wird der Mensch inne, dass die Welt, in der er lebt, voller Rätsel und Geheimnisse ist, dass er nicht Herr über die Welt und sein Leben ist, sondern vielmehr abhängig von Mächten jenseits des Bekannten. Der Mythos erzählt über die Unkontrollierbarkeit des Lebens jedoch in einer unzureichenden Art und Weise. Er redet vom Unweltlichen weltlich. Er objektiviert das Jenseits zum Diesseits. Die Götter erscheinen als menschliche Wesen. Der Mythos steht sich in der modernen Gesellschaft selbst im Wege. Und so fordert Bultmann in seinem Verfahren nicht die Eliminierung des Mythos, sondern seine existenziale Interpretation. Er will die mythologischen Vorstellungen nicht ausschalten, sondern auf ihr Existenzverständnis befragen. Der tiefere Sinn, die nicht offensichtliche Bedeutung der Texte, soll aufgedeckt und verkündet werden.

Entmythologisierung ist für Bultmann also nicht eine Verkürzung der Botschaft, sondern seine hermeneutische Methode zum Aufschließen der eigentlichen Botschaft der Bibel. Bultmann wörtlich: „Ich nenne eine solche Interpretation existenziale Interpretation, da sie bewegt von der Existenzfrage des Interpreten, nach dem in der Geschichte jeweils wirksamen Existenzverständnis fragt“ (Rudolf Bultmann, „Zum Problem der Entmythologisierung“, in: Hans Werner Bartsch, Herbert Braun u. a., Kerygma und Mythos VI, Hamburg, 1963, S. 20–27, hier S. 21).

Spätestens jetzt, bei der Hermeneutik, können wir seine Nähe zu Heidegger feststellen. Heidegger hatte in seinem Hauptwerk Sein und Zeit versucht, das traditionelle Subjekt-Objekt-Denken, dass die Philosophie von der Antike her bis in die Neuzeit beherrschte, zu überwinden. Er machte das falsche Geschichtsbild dieses Denkschemas für das Scheitern der Philosophie verantwortlich. Das Kennzeichen des Historismus besteht nach Heidegger darin, dass die Werke der Geschichte als Quellen benutzt werden, aus denen man ein Bild der Vergangenheit rekonstruiert. Der Historiker protokolliert und sortiert die Geschichte und produziert damit ein statisches Abbild des einmal Gewesenen. Nach Heidegger ist das ignorant. Die Welt wird zum Gegenstand, den der Mensch zu begreifen sucht. Und damit springt der Mensch geradezu aus seiner Existenz heraus. Er malt sich ein Bild von der Welt ohne die Berücksichtigung der eigenen Existenz.

Genau das sucht Heidegger zu überwinden. Er denkt in seiner Philosophie nicht im klassischen Subjekt-Objekt-Schema, sondern in der Kategorie des Seins. Der Mensch lässt sich von der Geschichte ergreifen, als ein Teil von ihr mit hineinziehen. Verstehen der Geschichte vollzieht sich in der Begegnung mit der Geschichte (der Heidegger-Schüler Hans-Georg Gadamer sprach von „Horizontverschmelzung“). Diese Begegnung stellt unsere eigene Existenz in Frage, deckt die Geschichtlichkeit des eigenen Daseins auf. Indem der Mensch in den Dialog mit der Geschichte eintritt, tritt er in ein Gespräch mit sich selbst ein. Geschichtsauslegung und Selbstauslegung korrespondieren miteinander.

So geht es auch Bultmann nicht um das Konstatieren historischer Ereignisse, sondern um das, was in der Mythologie das eigentlich Bedeutsame für unsere Existenz ist. Seine Antwort lautet „Kerygma“. Der Begriff Kerygma stammt aus dem Neuen Tetstament und bedeutet so viel wie „Botschaft“, „Proklamation“, „Predigt“. Der Inhalt des Kerygmas ist das Christuszeugnis. Wo das Christusgeschehen gegenwärtig ist, da können Menschen heil werden.

Bultmann wiederholt immer wieder, dass uns Christus im Wort begegnet, und zwar nur im Wort. Ich zitiere: „Im gepredigten Wort und nur in ihm begegnet der Auferstandene.“ Oder: „Jesus Christus begegnet dem Menschen nirgends anders als im Kerygma“. Noch ein klassischer Bultmann-Satz: „Indem Gott Jesus kreuzigen ließ, hat er für uns das Kreuz errichtet: an das Kreuz Christi glauben, heißt nicht, auf einen mythischen Vorgang blicken, der sich außerhalb unser und unserer Welt vollzogen hat, auf ein objektiv anschaubares Ereignis, das Gott als uns zugute geschehen anrechnet; sondern an das Kreuz glauben, heißt, das Kreuz Christi als das eigene übernehmen, heißt, sich mit Christus kreuzigen lassen.“

Kerygma als die Christusbotschaft im Wort korrespondiert bei Bultmann mit dem Selbstverständnis. Das Offenbarungshandeln Gottes, dass uns im Kerygma begegnet, verleiht uns ein neues Selbstverständnis. Es lehrt uns, uns in einem neuen Licht zu sehen. Der Glaube ruft in eine neue Existenz.

Bultmanns Programm der Entmythologisierung wirkt rückblickend ziemlich autoritär. Er weiß ganz genau, was „modern“ und damit annehmbar ist und was nicht. Die Weltanschauung, die er instrumentalisiert um die Offenbarung zu kritisieren, ist heute – nur 60 Jahre später – selbst ein Mythos.

Ein anderer Kritikpunkt wirkt noch schwerer: Da man von Gott nur indirekt reden kann, sind alle theologischen Aussagen nur als existentielle Aussagen wahr. Alle Mitteilungen über Gott müssen in die menschliche Existenz gefasst sein. Darum kommt Bultmann zu einem wichtigen Satz. Wer diesen Satz verstanden hat, hat wahrscheinlich Bultmann verstanden: „Will man von Gott reden, so muß man offenbar von sich selbst reden.“ Die Rede von Gott wird zur Rede über den Menschen. Das Unendliche ist letztlich das Eigentliche des Endlichen, Theologie ist Anthropologie.

Es war Bultmanns Anliegen, die Spannung zwischen Geschichte und Offenbarung zu überwinden. Er entschied sich gegen die Geschichte für die Offenbarung, redet jedoch nur vom Menschen.

Der Theologieprofessor Matthias Krieger wirbt in dem nachfolgenden DLF-Gespräch für das Programm der Entmythologisierung. Er spricht so, als ob wir von Bultmann noch viel erwarten könnten. Ich rechne eher damit, dass nach 100 Jahren Metaphysik- und Mythoskritik die Freude am Metaphysischem zurückkehrt. Kein Wunder. So viel Anthropozentrismus muss irgendwann langweilig werden.

Andreas Gramlich betreibt die Internetseite „Licht und Recht“, die eine beträchtliche Anzahl reformatorisch ausgerichteter Texte in digitalisierter Form anbietet. TheoBlog hat sich mit dem Betreiber der Plattform unterhalten:

Andreas Gramlich betreibt die Internetseite „Licht und Recht“, die eine beträchtliche Anzahl reformatorisch ausgerichteter Texte in digitalisierter Form anbietet. TheoBlog hat sich mit dem Betreiber der Plattform unterhalten:

– – –

TheoBlog: Andreas, etliche Leute schätzen Deine Internetseite „Licht und Recht“, kennen Dich aber nicht. Kannst Du uns was über Dich erzählen?

Ich bin verheiratet mit meiner Frau Maria und bin Mitte 30. Kürzlich sind wir nach Karlsruhe gezogen, wo ich als Softwareentwickler arbeite. Ursprünglich stamme ich aus einem katholischen Elternhaus und bin vor etwa 15 Jahren zum Glauben gekommen. Seit unserem Umzug sind wir immer noch auf der Suche nach einer Gemeinde.

TheoBlog: Was hat Dein Interesse an reformierter Theologie geweckt?

Verkürzt gesagt bin ich durch das Lesen der Bibel und Predigten von Spurgeon, durch die ich die Heilige Schrift mehr und mehr verstand, zum Glauben gekommen. Da Spurgeon sich an verschiedenen Stellen positiv über die Reformation und die Reformatoren ausgesprochen hat, wollte ich mehr darüber wissen. Wenn ich mich recht erinnere, war Calvins Institutio die erste reformierte Schrift, die ich las. Von seiner Art und Weise, wie er die Schrift auslegte und Gott verherrlichte, war ich schon sehr angetan.

TheoBlog: Wie entstand die Internetseite „Licht und Recht“?

Im Internet bin ich auf das Buch Von Gottes Gnade und des Menschen Elend – Ein Querschnitt durch das Werk eines faszinierenden Verfechters einer vergessenen Theologie aufmerksam geworden. Ein Buch, in dem sich verschiedene Schriften von Adolph Zahn in Auszügen zusammengestellt finden und in dem der Herausgeber, Wolf Christian Jaeschke, einen weiteren Einblick in das Leben und die Theologie Zahns bietet. Adolph Zahn war mir zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt, aber der Titel hat mich sehr angesprochen. Von Gottes Gnade zu lesen, konnte nur gut sein und „des Menschen Elend“ betraf mich ja auch. Dann hieß die Reihe noch „Theologische Nachfahren Luthers und Calvins“. Somit war mein Interesse geweckt und das Buch stellte sich tatsächlich als eine wahre Fundgrube heraus.

Als ich mich dann weiter vertiefen wollte, musste ich feststellen, dass kaum etwas von der „Schule Kohlbrügges“ erhältlich war, weder im Buchhandel noch im Internet. Daher habe ich angefangen, deren Schriften antiquarisch zu erwerben und zu sammeln. Dabei entdeckte ich zwölf Bände mit Predigten von Kohlbrügge. Mehr und mehr kam in mir der Gedanke auf, diese Schriften einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Nachdem ich mich nach Möglichkeiten schlau gemacht hatte, wie man die Texte digitalisieren kann und wie man eine Internetseite erstellt, ich auch die „Kosten“ abgeschätzt hatte, nahm ich das Projekt in Angriff.

TheoBlog: Du bietest vor allem Texte von Kohlbrügge, Zahn, Wichelhaus, Böhl und von der Heydt an. Sind das Deine Lieblingsautoren?

Ja, das kann man so sagen. Was ich an ihnen schätze, ist ihre klare und treue Verkündigung des Wortes Gottes. Die Heilige Schrift ist Gottes Wort, und daran zu glauben, wird Kohlbrügge nicht müde zu predigen. Adolph Zahn hat auch mehrere Bücher publiziert, in denen er sich mit der Bibelkritik auseinandersetzt, die auch damals an den Universitäten hoch im Kurs stand. Kohlbrügges Predigten sprechen in das Leben hinein, ich sehe da Parallelen zum Heidelberger Katechismus, den er auch sehr geschätzt hat. Nämlich nicht abstrakte Theologie zu treiben, sondern den Menschen anzusprechen, was die Glaubensartikel für ihn bedeuten. Dabei verstand er es gut, den Text auszulegen und auf das Leben anzuwenden; wobei er immer den Sünder vor Augen hatte, der Vergebung und Trost nötig hat. Gottes Heiligkeit und Gesetz spielen für ihn da eine herausragende Rolle, und dass der Mensch ein Sünder ist und das vor Gott anerkennen soll. Dabei kommt er immer wieder darauf zu sprechen, dass das Heil in Christus vollbracht ist und weist solche Dinge wie einen Heiligungsoptimismus zurück – der Gläubige bleibt stets Sünder, ist aber gerecht durch Gottes gnädige Zurechnung der Heilstat und Gerechtigkeit Christi.

Was Kohlbrügge predigte, findet sich bei Böhl in seiner Dogmatik systematisch wieder. Die reformatorischen „sola“ kommen bei ihnen voll zur Geltung.

Diese Autoren stehen auch alle miteinander in persönlicher Verbindung. Wichelhaus war mit Kohlbrügge befreundet. Zahn und Böhl haben bei Wichelhaus studiert. Zahn war später auch einige Jahre Pastor an der niederländisch-reformierten Gemeinde in Elberfeld, also dort, wo zuvor Kohlbrügge Pastor war. Böhl war auch der Schwiegersohn Kohlbrügges.

Im Übrigen lese ich jedoch auch gerne anderes, wie z. B. Biographien – da warten noch einige Bände aus der Reihe „Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformierten Kirche“ darauf, von mir gelesen zu werden. Auch möchte ich wieder einmal mehr Luther lesen. Wenn ich jedoch einen Autor aus unserer Zeit empfehlen darf, dann ist das Bernhard Kaiser, dessen Buch Christus allein nicht unbedeutend für mein Glaubensleben war.

TheoBlog: Wie viele Texte hast Du inzwischen im Archiv?

Momentan sind es an die 500 Dateien, wobei die meisten wohl Predigten mit einer Seitenzahl von sechs Seiten sind. Es befinden sich aber auch einige Dokumente darunter mit über hundert Seiten, wie beispielsweise die Dogmatik von Böhl mit über 300 Seiten. So Gott will werden noch viele erscheinen, denn es sollen auch noch die 23 Bände von Kohlbrügges Schriftauslegungen folgen. Diese wurden posthum aus seinen, zum Teil unveröffentlichten, Predigten und Kinderlehren zusammengestellt, jedoch leider nur bis zu Psalm 95. Zunächst sind aber erst einmal die Passionspredigten und die Predigten über den Ersten Petrusbrief an der Reihe.

TheoBlog: Viele Texte mussten digitalisiert werden. Hast Du das selbst gemacht?

Bei den meisten Texten habe ich die Bücher auf den Scanner gelegt und eingelesen. Einige wenige habe ich bei Bibliotheken bestellt. Bücher, die ich als Fernleihe erhalten habe, habe ich am Buchscanner der Heidelberger Unibibliothek digitalisiert.

TheoBlog: Wie läuft das ab? Allein so ein wunderbarer Text wie „Die beiden letzten Lebensjahre von Johannes Calvin“ von Adolph Zahn umfasst 140 Seiten. Wie lange sitzt Du an so einem Text?

Nach dem Scannen erfolgt das Umwandeln der Bilder in Text mit einem OCR-Programm. Dann erfolgt die Korrektur der Buchstaben und Wörter innerhalb des Programms, die falsch oder als unsicher erkannt wurden. Ist das abgeschlossen, wird das Ganze in ein Textverarbeitungsprogramm übertragen und ich nehme die Formatierung vor. Dann lese ich den Text und finde hoffentlich die Fehler, die noch übriggeblieben sind. Mit einer selbstgeschriebenen Software generiere ich die Internetseiten und lade diese dann mit dem erzeugten PDF hoch.

Wie lange ich dafür benötigte kann ich gar nicht sagen. Generell hängt der Aufwand stark vom Schrifttyp ab. Frakturschriften, das sind die meisten, dauern länger als moderne Schriften, weil die Erkennung nicht so zuverlässig ist und daher mehr Nacharbeit vonnöten ist. Das von Dir erwähnte Buch war nicht in Fraktur, somit auch nicht so aufwendig. Sehr zeitintensiv hingegen war der „Versuch eines ausführlichen Kommentars zu der Geschichte des Leidens Jesu Christi nach den vier Evangelien“ von Wichelhaus, weil ich die ganzen hebräischen und griechischen Sätze eingeben musste. Das Arabische und Syrische konnte ich nur als Bild einfügen, weil ich es nicht lesen und somit auch nicht abtippen konnte.

TheoBlog: Kannst Du uns abschließend Deine drei Lieblingstexte nennen?

Es fällt mir schwer, nur drei herauszugreifen. Da wir uns der Karwoche nähern, möchte ich die Passionspredigten von Kohlbrügge empfehlen, die bis dahin nach und nach auf meiner Seite erscheinen sollen. Diese sind übrigens auch noch in gedruckter Form erhältlich. Das sind wirklich wunderbare Betrachtungen über das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesu Christi.

Da mir keine andere ausführliche bibeltreue reformierte Dogmatik in deutscher Sprache bekannt ist, möchte ich eine solche von Eduard Böhl ans Herz legen. Auch diese kann man als Buch erwerben. Wichelhaus konnte aufgrund seines frühen Heimgangs, er wurde keine 40 Jahre alt, seine dogmatischen Vorlesungen leider nicht vollenden. Zahn hat diese dann, wie auch weitere Vorlesungen von ihm, herausgegeben.

Von Adolph Zahn möchte ich „Über den biblischen und kirchlichen Begriff der Anrechnung“ erwähnen, eine Lehre, die immer wieder angegriffen wird, obwohl oder gerade, weil sie zum Zentrum des christlichen Glaubens gehört. Von Gottes Gnade und des Menschen Elend, was meine „Einstiegsdroge“ war, sei hier auch noch mal erwähnt. Gerade auch durch die Anmerkungen und den Anhang des Herausgebers gewinnt es weiter an Wert.

Theoblog: Vielen Dank für Deinen Dienst und das Gespräch!

Ernst Troeltsch (1865–1923), evangelischer Theologe und Kulturphilosoph, gilt als der Systematiker der sogenannten Religionsgeschichtlichen Schule, deren Vertreter für einen konsequenten Historismus in der theologischen Forschung eintraten. Troeltsch setzte sich dafür ein, die Substanz des Christentums zu bewahren, um sie mit der intellektuellen Form der Moderne zu versöhnen.

Das DLF-Gespräch gibt Einblicke in die religionsgeschichtliche Schule. Freilich fehlt die Kritik.

Adolf von Harnack (1851–1930) war international der bedeutendste Vertreter des liberalen Protestantismus. Sein Hauptwerk Das Wesen des Christentums gilt bis heute als Grundschrift liberaler kulturprotestantischer Theologie (vgl. auch: Das undogmatische Christentum des Adolf von Harnack).

Rüdiger Achenbach hat mit Professor Kroeger über Harnack gesprochen. Wieder ist das Gespräch informativ. Wieder zeigt es die Tragik der liberalen Theologie. Jesus war ein einfacher Mensch und wollte auch nichts anderes sein. Gott ist die Liebe, die sich dem Bedürftigen zuwendet.

So kann man verstehen, dass Ludwig Feuerbach die Gottesprojektion geltend macht oder z.B. Hans Albert in seinem Buch Das Elend der Theologie davon spricht, dass die christliche Theologie seit mindestens zwei Jahrhunderten vor Fragen steht, die sie nicht beantworten kann. Fragen eben, die sie unter dem vorausgesetzten Anthropozentrismus nicht beantworten kann.

Hier das Gespräch:

Friedrich Schleiermacher (1768–1834) gilt als Vater des theologischen Liberalismus. Nach seinem Verständnis von Religion als „Sinn und Geschmack für das Unendliche“ ist Religion weder ein Wissen noch ein Tun. Er setzt an die Stelle der objektiven kirchlichen Lehrsätze eine moderne Erfahrungstheologie.

Rüdiger Achenbach hat mit dem emeritierten Theologieprofessor Matthias Kroeger über Schleiermacher gesprochen. Eine informatives Gespräch, dem freilich abzuspüren ist, dass Matthias Kroeger Schleiermacher zuneigt. Kroeger steht für eine non-theistische Theologie, in der nicht mehr an einen personalen Gott geglaubt wird. Dass er dabei gut an Schleiermacher anknüpfen kann, wird im Interview deutlich.

Hier das Gespräch:

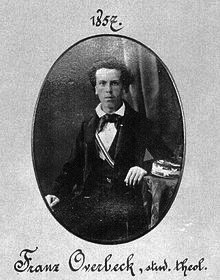

Franz Camille Overbeck (1837–1905), Professor für evangelische Theologie an der Universität Basel und für einige Jahre enger Freund von Friedrich Nietzsche, veröffentlichte 1873 sein Werk Über die Christlichkeit unserer heutigen Theologie, in dem er die These vertritt, dass das Christentum, das die Kirchen vertreten, nichts mehr mit dem ursprünglichen Christentum zu tun habe. Overbeck suchte einen rein historischen Zugang zum Christentum. Das Buch erschien zur gleichen Zeit wie Nietzsches erste Unzeitgemäße Betrachtung und enthält ähnlich kritische Thesen. Rüdiger Achenbach hat für den DLF mit dem evangelischen Theologen Hermann Peter Eberlein über Overbeck, seine Entehrung und seine Wirkungsgeschichte gesprochen:

Franz Camille Overbeck (1837–1905), Professor für evangelische Theologie an der Universität Basel und für einige Jahre enger Freund von Friedrich Nietzsche, veröffentlichte 1873 sein Werk Über die Christlichkeit unserer heutigen Theologie, in dem er die These vertritt, dass das Christentum, das die Kirchen vertreten, nichts mehr mit dem ursprünglichen Christentum zu tun habe. Overbeck suchte einen rein historischen Zugang zum Christentum. Das Buch erschien zur gleichen Zeit wie Nietzsches erste Unzeitgemäße Betrachtung und enthält ähnlich kritische Thesen. Rüdiger Achenbach hat für den DLF mit dem evangelischen Theologen Hermann Peter Eberlein über Overbeck, seine Entehrung und seine Wirkungsgeschichte gesprochen:

[powerpress url=“http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2012/11/29/dlf_20121129_0949_1bda902b.mp3″]

[powerpress url=“http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2012/11/30/dlf_20121130_0936_0bdea406.mp3″]