Glauben fängt mit dem Zweifel an

Der postmoderne Skeptizismus hält es für eine Wahrheit, dass nichts wahr ist. Erst wenn auch diese Wahrheit radikal in Zweifel gezogen wird, kommt man zum Grund der Erkenntnis.

In der Nacht vom 10. zum 11. November 1619 hatte der damals 23 Jahre alte René Descartes drei Träume mit grossen Folgen für Europa. Alles, was Descartes bis dahin bestimmt hatte, will er in dieser Nacht hinter sich gelassen haben. In seinen Meditationen über die Grundlagen der Philosophie, die ungefähr 20 Jahre später erschienen (1641), beschreibt er es folgendermas sen: «… ich will so lange weiter vordringen, bis ich irgendetwas Gewisses, oder, wenn nichts anderes, so doch wenigstens das für gewiss erkenne, dass es nichts Gewisses gibt» (Meditationen, S. 21).

Descartes hat das Bedürfnis nach Gewissheit. Mittels des radikalen und methodischen Zweifels sucht er nach dem, was nicht mehr bezweifelt werden kann. Er scheint selbst überrascht darüber, dass man so gut wie alles anzweifeln kann. Er sieht sich gezwungen, einzugestehen, «dass an allem», was er früher für wahr hielt, «zu zweifeln möglich ist» (Meditationen, S. 41). Das Letzte, was er nicht mehr bezweifeln kann, entdeckt Descartes im Selbstbewusstsein: «Und so komme ich, nachdem ich nun alles mehr als genug hin und her erwogen habe, schliesslich zu der Feststellung, dass dieser Satz: ‹Ich bin, ich existiere›, sooft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig wahr ist» (Meditationen, S. 22). Descartes hatte sein Fundament gefunden. Sein «cogito ergo sum» («Ich denke, also bin ich») ist für ihn eine unerschütterliche Grundlage für das Erschliessen der Welt.

Hier geht es weiter: www.factum-magazin.ch.

Das Buch:

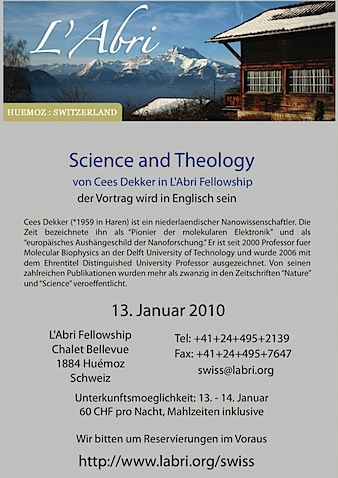

Das Buch: Das Schweizer L’Abri in Huemoz lädt für den 13. Januar 2010 zu einer kleinen Konferenz über »Wissenschaft und Theologie« ein. Hauptredner ist Cees Cekker, ein niederländischer Nanowissenschaftler. Er gilt als »Pionier der molekularen Elektronik« und als »europäisches Aushängeschild der Nanoforschung«. Er ist seit 2000 Professor für Molecular Biophysics an der Delft University of Technology und wurde 2006 mit dem Ehrentitel Distinguished University Professor ausgezeichnet. Von seinen zahlreichen Publikationen wurden mehr als zwanzig in den Zeitschriften »Nature« und »Science« veröffentlicht.

Das Schweizer L’Abri in Huemoz lädt für den 13. Januar 2010 zu einer kleinen Konferenz über »Wissenschaft und Theologie« ein. Hauptredner ist Cees Cekker, ein niederländischer Nanowissenschaftler. Er gilt als »Pionier der molekularen Elektronik« und als »europäisches Aushängeschild der Nanoforschung«. Er ist seit 2000 Professor für Molecular Biophysics an der Delft University of Technology und wurde 2006 mit dem Ehrentitel Distinguished University Professor ausgezeichnet. Von seinen zahlreichen Publikationen wurden mehr als zwanzig in den Zeitschriften »Nature« und »Science« veröffentlicht. Charles Darwins Hauptwerk über den Ursprung der Arten erschien im Jahr 1859. Seither treibt die Suche nach dem Missing Link, dem Zwischenwesen von Affe und Mensch, in Wissenschaft und Alltagskultur Blüten.

Charles Darwins Hauptwerk über den Ursprung der Arten erschien im Jahr 1859. Seither treibt die Suche nach dem Missing Link, dem Zwischenwesen von Affe und Mensch, in Wissenschaft und Alltagskultur Blüten.