Hurra, Monogamie!

Offene Beziehungen sind so gesellschaftsfähig wie nie zuvor. Wer sich auf einen einzigen Partner einlässt, gilt schnell als ewiggestrig.

So scheint es.

Theresa Bäuerlein sah das auch mal so:

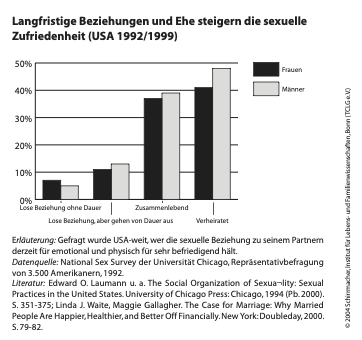

Ich dachte, Monogamie sei etwas, das man sich ständig erarbeitet, für das man seinen Drang nach der Magie des Verknalltseins und der Verlockung anderer Körper im Griff haben muss. Ich dachte, sie sei auf einer gewissen Ebene ein immerwährender Kampf gegen mächtige biologische Kräfte. Niemand hat mir gesagt, dass dieser Kampf ein Ende haben kann.

Wenn ich den letzten Absatz mit Anfang zwanzig gelesen hätte, wäre ich entsetzt gewesen. Ich hätte nicht an Frieden gedacht, sondern an Langeweile und Aufgeben, an den Tod der Neugier. Tja. Wenn ich mit meinem jüngeren Ich reden könnte, würde ich sagen: „Liebes, du hast noch eine Menge Stress mit Männern vor dir. Du wirst es ‚Spaß‘ nennen, und du wirst denken, das sei deine eigene Idee. In Wirklichkeit bist du ziemlich gehirngewaschen davon, was die Gesellschaft, in der du lebst, unter sexueller Freiheit versteht. Und du hast ganz schön Angst davor, jemandem wirklich nah zu sein.“

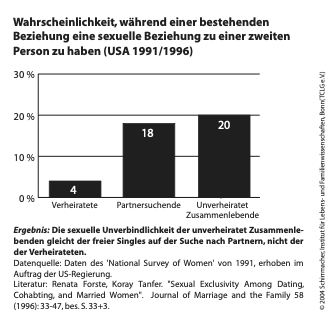

Damals hatte ich einen großen Plan: Man bräuchte, dachte ich, eine freie Liebe 2.0, also wie der Hippiekram aus den 60ern, nur weniger chaotisch und mit weniger Parolen: Einfach ein praktikables Beziehungsmodell für Menschen, die Liebe realistisch und jenseits von Traumhochzeitsversprechen sehen und das der Tatsache Rechnung tragen konnte, dass jeder zweite Partner sowieso fremdgeht.

In dem Artikel „Hurra, Monogamie!“ für KRAUTREPORTER, der ursprünglich schon 2019 erschienen ist, bekennt sich inzwischen zum „Beziehungsminimalismus“:

Die berühmte israelische Soziologin Eva Illouz, die wie keine andere im letzten Jahrzehnt das Dilemma moderner Partnerschaften auseinandergepflückt hat, sagt: „Die moderne Beziehung ist überfrachtet mit Erwartungen, die kaum zu erfüllen sind. Gleichzeitig bildet das Paar, das auf Kontinuität angelegt ist, einen Gegenentwurf zum kapitalistischen Imperativ der Flexibilität. Ist es gerade deshalb wegweisend?“

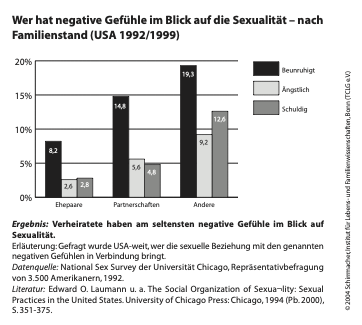

Ich finde: Gute Frage. Hinter Aussagen wie „Liebe lässt frei“ steckt ja manchmal eine verkappte Konsumhaltung: Man hat einfach keinen Bock, auf irgendetwas zu verzichten, das Spaß macht und das zu haben ist. Und es ist eine Krankheit unserer Zeit, dass ungezügelter Genuss ein Ersatz für Lebenssinn sein soll.

Ich glaube, dass Monogamie ein totales Comeback erleben könnte, wenn sie einen neuen Namen bekäme, der weniger konservativ und unfroh klingt. Ich schlage „Beziehungsminimalismus“ vor. Ich gebe zu, es klingt nicht sexy, aber Minimalismus liegt total im Trend, und die Ansage, dass man sich in Sachen Beziehung einfach mal auf ein Qualitätsprodukt beschränken kann, ist zeitlos. Ich wette, ich könnte darüber einen Blog schreiben, minimalistlover.com oder so, der wäre sofort ein Hit.

VD: WH