Dürfen Christen ihren Glauben durchdenken?

Kierkegaard diente den säkularen Existentialisten als Folie und ist Vordenker einer Theologie, die Offenbarung von Geschichte abtrennt. Er drängte bedauerlicherweise genau die Leute, die die Notwendigkeit einer lebendigen Christusbeziehung hervorhoben, in ein anti-intellektuelles Denkklima. Kierkegaard, der selbst einen erwähnenswerten Teil seines Vermögens für seine 2748 Bücher ausgab, initiierte so ungewollt eine Welle bildungsfeindlichen Christentums. Warum Verstehen, wenn Existieren im Glauben und Verstehen einander ausschließen?

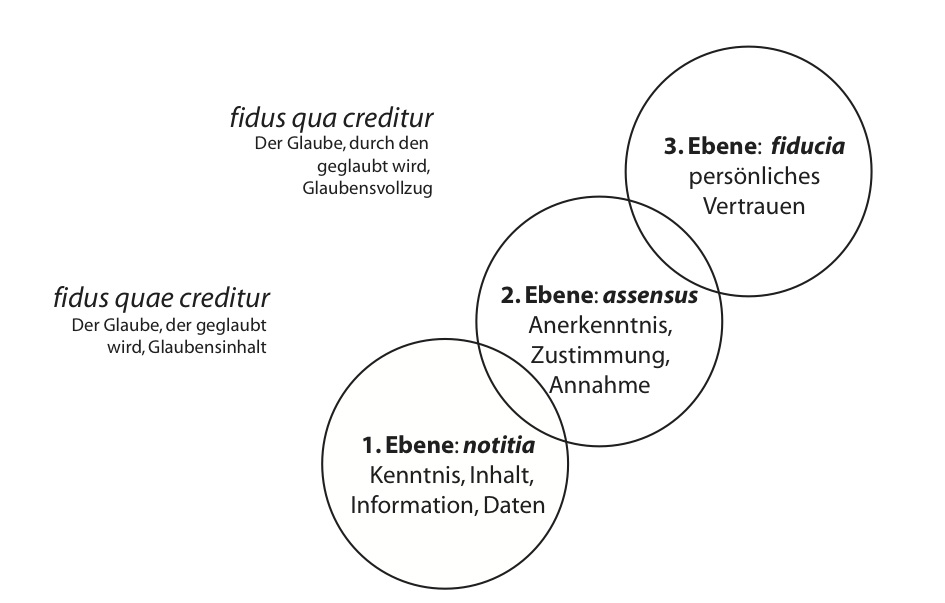

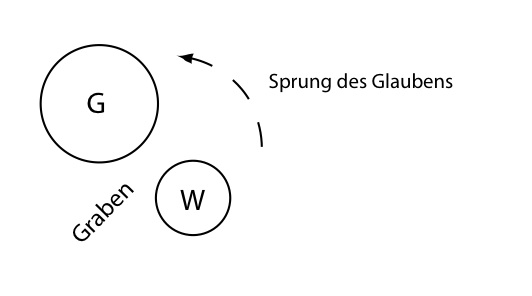

Kierkegaard wollte mit seinem Rückzug in den fides qua das Christentum gegenüber der Offenbarungskritik immunisieren. Die christliche Metaphysik wurde seit Kant in den Bereich des spekulativen Denkens verwiesen und durch eine streng an den Naturwissenschaften orientierte Erkenntnistheorie ersetzt. Mit der Etablierung dieses neuzeitlichen Wissenschaftsideals setzte die massive Kritik an der historischen Zuverlässigkeit der biblischen Überlieferungen ein. Es war diese Kritik, die den ›garstigen Graben‹ tiefer und breiter machte. Und genau dieser Kritik wollte er den leidenschaftlichen Glauben entziehen. Kierkegaard reagierte auf die Kritik der Offenbarung mit dem Appell, beim Glauben stehenzubleiben oder, um es anders zu sagen, mit dem Denken in den Glaubensdingen aufzuhören. Er verkennt dabei die zentrale Stellung, die das Denken im Leben der Gläubigen einnimmt. Anstatt nach Antworten auf die glaubensbedrohenden Zweifel zu suchen, verbietet Kierkegaard das Denken und fordert Gehorsam. Dieser Reflex löst natürlich das Problem nicht, sondern verdrängt es. Ohne Denken gibt es keinen Glauben. Schauen wir uns deshalb abschließend kurz an, warum das Denken im Leben eines Christen von großer Bedeutung ist.

Schon auf ihren ersten Seiten hebt die Bibel die Bedeutung des Denkens heraus. Der Sündenfallbericht beginnt nämlich damit, dass die Schlange Eva auf böse Gedanken bringen will. Der Höhepunkt der Versuchung durch die Schlange ist das Versprechen: »Ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was Gut und Böse ist« (Gen 3,5). Der Fall fand schließlich statt, als Eva sah, »dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben« (Gen 3,6). Auch in Röm 1,20–23 u. 28 lesen wir, dass der Abfall des Menschen von Gott in seinem Denken beginnt:

… weil sie Gott zwar kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm gedankt haben, sondern in ihren Gedanken in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Indem sie behaupteten, Weise zu sein, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Gleichnis eines Bildes …

Paulus kritisiert hier ein Denken, dass Gott die ihm gebührende Ehre verweigert. Das undankbare Denken des Menschen bleibt auf sich selbst bezogen, ist sich also selbst Gesetz. Dieses autonome Denken richtet sich gegen Gott, wird zur Selbstverherrlichung des Menschen benutzt und ersinnt allerlei Rechtfertigungen für die Sünde. Aber die Boshaftigkeit bezieht sich nicht auf die Formen des Denkens (z.B. die Logik), sondern auch auf die Denkvoraussetzungen und Inhalte. Das Denken ist finster und böse, weil es unter dem Einfluss der Sünde missbraucht wird. Die Alternative zum verkehrten Denken ist gleichwohl nicht die Gedankenlosigkeit, sondern das gute Denken. Wir neigen dazu, den Bericht über den Sündenfall so zu deuten, als ob Einsicht und Erkenntnis an sich verwerflich seien. Aber die Problematik des Falls ist nicht Erkenntnis allgemein, sondern Erkenntnis, die unabhängig von Gott gewonnen wird. Kurt Hübner schreibt zum Sündenfallbericht:

Unter Erkenntnis aber ist hier die Hybris gemeint, dass sich der Mensch selbst, aus eigener Kraft, ohne der Gottheit zu bedürfen und ohne Rückbeziehung (religio) oder Rücksicht auf Gott, das Wissen über das so zu verstehende Gute und Böse anmaßt.

Verwerflich ist also nicht die Einsicht oder die Vernunft, sondern die heimatlose Vernunft. Schon im Alten Testament wird deutlich, dass die Alternative zum Missbrauch des Denkens der gottgewollte Einsatz des Denkens ist. So lesen wir z.B. in Spr 28,26: »Wer auf seinen Verstand vertraut, der ist ein Tor; wer aber in Weisheit lebt, der wird entkommen.« Und wenn wir in Spr 3,5 lesen: »Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, und verlass dich nicht auf deinen Verstand«, dann will damit nicht behauptet sein, dass Gottvertrauen in die Denkfaulheit führt. Der Autor warnt uns ganz im Sinne des Sündenfallberichtes davor, den Verstand autonom, also losgelöst von Gottes Gedanken, zu gebrauchen. Wir sind berufen nachzudenken, was Gott denkt. Der Mensch, der durch den Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Christus Vergebung für seine Schuld – auch die Schuld seines verkehrten Denkens – und ein neues Leben geschenkt bekommt, erhält ein neues Herz und damit ein neues Denken. Der unversöhnte Mensch kann die Interessen Gottes nicht erkennen. Der Mensch in der Gemeinschaft mit Gott hat jedoch »das Denken des Christus« (1Kor 2,16; vgl. 1,10). An die Stelle des bösen Denkens tritt Gottes Weisheit und ein Denken, das in Christus »alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis« sucht und findet (Kol 2,3). Der Friede mit Gott macht also das gute Denken wieder möglich. Er ist Voraussetzung dafür, dass die durch Sünde verwundete und selbstherrliche Vernunft heilt und ihre Heimat zurückfindet.

Das bedeutet jedoch nicht, dass sich das Denken eines Christen automatisch dem Denken Gottes unterordnet. Jemand, der Frieden mit Gott geschenkt bekommen hat, muss lernen, Gott mit seinem Denken zu lieben. Jesus sagt in Mt 22,37: »Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Verstand«. Paulus verfolgt mit seiner Aufforderung in Röm 12,1–2 ein ähnliches Anliegen: »Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene«. Christen sollen ihre Gedanken unter den Gehorsam Christi bringen (vgl. 2Kor 10,5). Deshalb ist ein Christ ein denkender Mensch, ein Mensch, der seine nun beheimatete Vernunft dazu einsetzt, Gott die Ehre zu geben.

Kierkegaards moralischer Appell, beim Glauben stehen zu bleiben, kann möglicherweise Zweifel und Unfrieden kurzfristig verdrängen. Langfristig steht er einer Glaubensvertiefung im Weg. Nur Gottes Worte, die tief fallen (vgl. Lk 8,12; ähnlich Mt 13,19), also denkerisch verarbeitet und in ein Verhältnis zur Lebenswirklichkeit gebracht werden, können aufgehen und Frucht bringen. Kierkegaard, der die Erbauung der lebendigen Christenheit im Sinne hatte, trug so unbeabsichtigt mit zur nihilistischen Wende des 19. Jahrhunderts bei. Seine Anschauung vom Christsein hat – wie Thomas Johnson treffend konstatiert – die westliche Gesellschaft tief verunsichert. »Eine Gesellschaft, die die Rationalität preisgibt, muss Gott, die Würde des Menschen, Sinn und allgemeingültige moralische Werte als etwas Irrationales ansehen. Eine ganze Zivilisation verlor das intellektuelle Fundament, das ihr einst das Christentum gegeben hat.«

Schluss

Mein Kollege Prof. Dr. Thomas K. Johnson hat vor einigen Jahren den Text „Dialogue With Kierkegaard in Protestant Theology: Donald Bloesch, Francis Schaeffer, and Helmut Thielicke“ verfasst.

Mein Kollege Prof. Dr. Thomas K. Johnson hat vor einigen Jahren den Text „Dialogue With Kierkegaard in Protestant Theology: Donald Bloesch, Francis Schaeffer, and Helmut Thielicke“ verfasst. Der Däne Sören Kierkegaard gilt als Begründer der Existenzphilosophie und als Kritiker einer bürgerlichen Kirchlichkeit, für die das Christentum auf Sitte und Gewohnheit reduziert wurde. Mit seinen Schriften beeinflusste er zahlreiche Philosophen, Theologen und Schriftsteller von Martin Heidegger über Karl Barth bis zu Albert Camus.

Der Däne Sören Kierkegaard gilt als Begründer der Existenzphilosophie und als Kritiker einer bürgerlichen Kirchlichkeit, für die das Christentum auf Sitte und Gewohnheit reduziert wurde. Mit seinen Schriften beeinflusste er zahlreiche Philosophen, Theologen und Schriftsteller von Martin Heidegger über Karl Barth bis zu Albert Camus.