Der große Roger Scruton setzt sich in seiner Ästhetik mit der Frage auseinander, wie Propaganda von Kunstwerken mit einer integralen Botschaft unterschieden werden kann und erwähnt in diesem Zusammenhang John Bunyans Pilgerreise. Bunyan habe es seiner Meinung nach geschafft, eine starke moralische Botschaft in glaubwürdiger Weise zu vermitteln. Bei der Pilgereise passt die Form zum Inhalt.

Er schreibt (Schönheit: Eine Ästethik, München: Diederichs, 2012, S. 171):

Propagandawerke, wie die des sozialistischen Realismus in der Bildhauerei der Sowjetunion oder (das literarische Äquivalent) Michail Scholochows Der stille Don, opfern ihre ästhetische Integrität der politischen Korrektheit, aus Charakteren werden Karikaturen und die Dramatik zur Predigt. Was uns an diesen Werken stört, ist ihre Unaufrichtigkeit. Die Botschaften, die man uns hier aufdrängt, entspringen weder aus der immanenten Logik der Erzählung, noch kommen sie in den übertriebenen Darstellungen der Figuren und Charaktere zum Ausdruck; die Propaganda ist kein Element der ästhetischen Bedeutung, sie bleibt äußerlich – ein Eindringen des Alltags, der nur an Glaubwürdigkeit einbüßen kann, wenn man ihn aufdringlich unter die ästhetische Kontemplation mischt.

Auf der anderen Seite gibt es Kunstwerke, die eine starke moralische Botschaft vermitteln, aber dabei einen konsistenten ästhetischen Rahmen behalten. Man denke hier an John Bunyans The Pilgrim’s Progress. Die Verteidigung des Lebens im Einklang mit dem Christentum ist hier mit schematischen Charakteren und klaren Allegorien verwoben. Aber das Buch ist mit einer so intensiven Unmittelbarkeit, mit einer Aufrichtigkeit der Empfindung und einem Gefühl für das Gewicht der Worte geschrieben, dass die christliche Botschaft zu einem integralen Bestandteil wird, die durch überzeugende Worte ihre Schönheit erhält. Bei Bunyan finden wir die Einheit von Form und Inhalt, die es verbietet, das Werk als schiere Propaganda abzutun.

Gleichzeitig kann man, auch wenn man das Buch für seine Wahrhaftigkeit bewundert, die zugrunde hegenden Glaubensideen nicht akzeptieren. Bunyan führt die gelebte Realität einer christlichen Lehrzeit vor Augen, und als Atheist, Jude oder Moslem kann man die Wahrheit dieser Geschichte entdecken – Wahrhaftigkeit gegenüber der menschlichen Existenz und gegenüber einem Menschen, der im Chaos seines Lebens den Blick der Hoffnung auf eine bessere Welt erlebt hat. Auch wirkt Bunyans Moralisieren nicht aufdringlich, es entsteht aus Erfahrungen, über die aufrichtig berichtet wird und zu denen sich das Buch in sehr lebendiger Weise bekennt.

Der Satz: „Gleichzeitig kann man, auch wenn man das Buch für seine Wahrhaftigkeit bewundert, die zugrunde hegenden Glaubensideen nicht akzeptieren“ ist meines Erachtens in dem Sinne zu verstehen: „Man kann, auch wenn man das Buch für seine Wahrhaftigkeit bewundert, die zugrundeliegenden Glaubensideen verneinen.“ Der Leser wird folglich nicht manipuliert, sondern kann das Buch auch dann glaubwürdig und anziehend finden, wenn er die enthaltenen Glaubensbotschaften ablehnt. In der englischen Ausgabe lautet der Satz: „At the same time, even while admiring Pilgrim’s Progress for its truthfulness, we may reject its underlying beliefs“ (Beauty, Oxford: Oxford University Press, 2009, S. 131).

Ich wünsche mir von Christen mehr künsterlische Werke mit dieser ästhetischen Integrität.

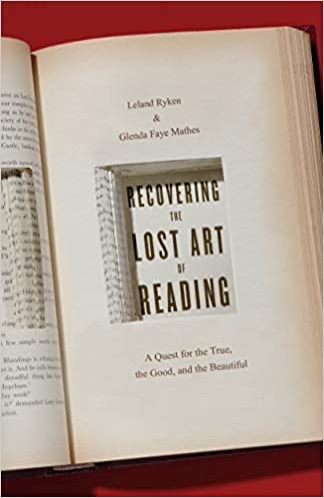

Waldemar Henschel hat sich das Buch Recovering the Lost Art of Reading: A Quest for the True, the Good, and the Beautiful genauer angeschaut. Sein Fazit:

Waldemar Henschel hat sich das Buch Recovering the Lost Art of Reading: A Quest for the True, the Good, and the Beautiful genauer angeschaut. Sein Fazit: