Die nachfolgend Buchbesprechung erschien zuerst in GLAUBEN UND DENKEN HEUTE, Nr. 22, (2/2018).

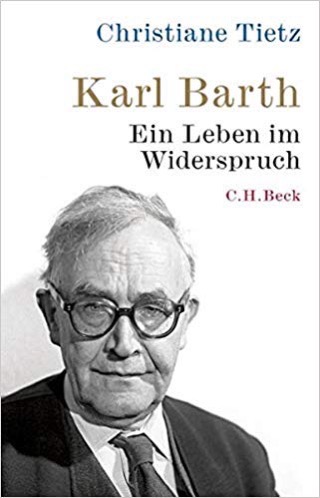

Christiane Tietz. Karl Barth: Ein Leben im Widerspruch. München: C. H. Beck, 2018. ISBN: 978-3-406-72523-4, Hardcover, 538 S. Euro 29,95.

Zum 50. Todesjahr erinnert Christiane Tietz mit Karl Barth: Ein Leben im Widerspruch an den großen Schweizer Theologen, der am 10. Dezember 1968 im Alter von 82 Jahren verstarb. Es handelt sich um die erste deutschsprachige Biografie seit Jahrzehnten, der für die Barth-Forschung sehr bedeutende Lebenslauf des Barth-Assistenten Eberhard Busch erschien 1975.

Zum 50. Todesjahr erinnert Christiane Tietz mit Karl Barth: Ein Leben im Widerspruch an den großen Schweizer Theologen, der am 10. Dezember 1968 im Alter von 82 Jahren verstarb. Es handelt sich um die erste deutschsprachige Biografie seit Jahrzehnten, der für die Barth-Forschung sehr bedeutende Lebenslauf des Barth-Assistenten Eberhard Busch erschien 1975.

Erwartungsgemäß beginnt die Biografie mit dem Blick auf Barths Familie sowie seine Kindheit und Schulzeit. Zu lesen ist allerlei, was zwar schon Eberhard Busch zusammentrug, aber dennoch wenig bekannt ist. Karls Vater, Fritz Barth (eigentlich Johann Friedrich), lernte im Gymnasium etwa unter Friedrich Nietzsche und sprach von ihm mit Hochachtung. Er saß in der Schule neben seinem Freund Eduard Thurneysen (1856–1900), dessen Sohn, der ebenfalls Eduard hieß (1888–1974), ein enger Wegbegleiter Karls werden sollte.

Ausführlich wird der Einfluss der Liberalen Theologie während Barths Theologenausbildung dokumentiert. Er studierte in Bern, Berlin, Tübingen und Marburg. Barth bezeichnete sich damals als Schüler Adolf von Harnacks (1851–1930) und hing sogar Bilder von ihm und Julius Kaftan (1848–1926) über sein Bett (vgl. S. 50). Adolf Schlatter in Tübingen hörte er mit „heftiger innerer Abneigung, weil er durch die historische Kritik einen ganz anderen Umgang mit der Bibel gelernt hatte“ (S. 53). In Marburg begeisterte ihn der große Liberale Wilhelm Herrmann. Bei ihm fand er, was er gesucht hatte: eine „Theologie, aufgebaut auf die ‚Kritik der praktischen Vernunft‘ von Kant.“ Er hat Herrmann „mit allen Poren“ in sich aufgenommen (S. 55). Herrmanns Denken war durch Kants Philosophie und den jüngeren Schleiermacher geprägt. In seinen Augen waren Schleiermachers Reden Über die Religion „geradezu das Wichtigste und Richtigste …, was seit dem Abschluß des neutestamentlichen Kanons auf dem Feld christlichen Erkennens und Bekennens ans Licht getreten“ ist (S. 56). Barth selbst studierte während seiner Marburger Zeit Schleiermacher und Kant ebenfalls gründlich. Die Kritik der reinen Vernunft hatte er sogar zweimal mit dem Lineal in der Hand von Anfang bis Ende durchgearbeitet. Im Rückblick lobte Barth den liberalen Professor für die Einseitigkeit seiner Arbeit, denn eine „anständige Theologie ist immer einseitig“. Dass Herrmann den Anspruch seiner dogmatischen Theologie mit allgemeinen philosophischen Überlegungen, also vom Menschen aus, begründete, konnte Barth in der Retrospektive nur scharf verurteilen. Barth sollte ja schon bald Schleiermacher auf den Kopf stellen und behaupten, dass am Anfang der Dogmatik nicht der Mensch mit seinen Spekulationen, sondern „Gott selbst in seinem Wort“ stehe (vgl. S. 56–57).

Was der damals dreiundzwanzig Jahre alte Barth aus dem Studium mitgenommen hatte, ist in seinem Aufsatz „Moderne Theologie und Reichsgottesarbeit“ aus dem Jahre 1909 nachzulesen. Im Rucksack eines modernen Theologen befänden sich zwei Dinge: „Zum einen der ‚historische Relativismus‘, der Texte und Geschichte des Christentums mit historischen Methoden untersuche und deshalb ‚keine absolute Größe‘ in der Natur und Geisteswelt mehr gelten lassen könne“ (S. 61). Zum anderen läge im Rucksack der modernen Theologen der religiöse Individualismus, denn „die Sittlichkeit als Voraussetzung der Religion habe es allein mit dem Individuum zu tun“ (S. 61). Kurz: Jesus war für ihn ein Religionsstifter wie jeder andere auch und jede theologische Arbeit muss davon ausgehen, dass es keine allgemeingültige Offenbarung gebe, also jeder Mensch nur für sich selbst beantworten könne, wo er Wahrheit gefunden habe (vgl. S. 61).

Beim Vikariat in Genf (1909–1911) und dem Pfarrdienst in Safenwil (1911–1921) stand Barth unter dem Einfluss des christlichen Sozialismus. Die Zutaten auf dem Weg dahin waren vielfältig. Das Reich Gottes als ethische Aufgabe war etwa das große Thema der Liberalen Theologie, die er sich im Studium angeeignet hatte. Durch seinen Freund Thurneysen lernte er zudem Hermann Kutter kennen, der als Pfarrer am Zürcher Neumünster predigte, dass die Verheißungen Gottes mit der Sozialdemokratie endlich in Erfüllung gehen würden. Beachtlichen Einfluss entwickelten freilich auch die Erfahrungen in der Arbeiterstadt Safenwil. Er konnte dort mit eigenen Augen sehen, unter welch schwierigen Bedingungen die einfachen Leute schufteten. Das schärfte seinen Blick für die soziale Frage. „Die Nähe lag für Barth in dem, was die soziale Bewegung und die Sozialdemokratie wollen: Das, ‚was sie wollen, … das wollte Jesus auch‘. Deshalb könne man auch ‚als Atheist und Materialist und Darwinist ein echter Nachfolger und Jünger Jesu sein‘. Der Sozialismus als proletarische Bewegung sei eine Bewegung von unten. Ganz ähnlich war Jesus Arbeiter und wandte sich an die Armen und Unterdrückten … Pointiert gesagt: ‚Nicht wir sollen in den Himmel, sondern der Himmel soll zu uns kommen‘“ (S. 82). 1915 trat Barth in die Sozialdemokratische Partei der Schweiz ein (vgl. S. 86). Obwohl die Wende hin zur Wort-Gottes-Theologie, zu der wir gleich kommen, diese Begeisterung abmilderte, blieb Barth der sozialistischen Idee und der Sozialdemokratie sein Leben lang verbunden. Nach dem Krieg verteidigte er sogar Josef Stalin, da er glaubte, dem sowjetischen Diktator sei es im Kern um die „soziale Frage“ gegangen.

In die Pfarrzeit von Safenwil fiel Karl Barths theologische Wende, die unter verschiedenen Bezeichnungen – „Wort-Gottes-Theologie“, „Dialektische Theologie“, „Theologie der Krise“ oder „Neo-Orthodoxie“ – in die Neuere Theologiegeschichte eingegangen ist.

Der Römerbrief war während dieser Umorientierungsphase treibende Kraft. Barth las das Schreiben des Paulus zunächst, weil er einfach wissen wollte, was in diesem alten Text steht. Aus den Notizen, die er für sich und ein paar Freunde zur persönlichen Auferbauung anfertigte, entwickelte sich am Ende seine berühmte Römerbriefauslegung. Als die erste Auflage vergriffen war, erwägte er zunächst einen einfachen Nachdruck. Letztlich hat er aber seinen Text dann so grundlegend überarbeitet, dass er später sagen musste, „es war kaum ein Stein auf dem anderen geblieben“ (Der Römerbrief, „Vorwort zum Neudruck“, 1963, S. 6).

Nach Barth verwechseln die Menschen Gott und die Welt. Ja, der Neuprotestantismus beschäftigt sich gar nicht mit Gott und seiner Offenbarung, sondern mit dem Glauben der Menschen. „Kirche und Mission, persönliche Gesinnungstüchtigkeit und Moralität, Pazifismus und Sozialdemokratie vertreten nicht das Reich Gottes, sondern in neuen Formen das alte Reich der Menschen“ (Der Römerbrief, 1919, geschrieben allerdings 1918, S. 42). In der Theologie muss es jedoch zuerst um Gott gehen (hier überschneiden sich m. E. etliche Anstöße mit denen Erich Schaeders, vgl. Theozentrische Theologie, 2 Bde. 1914/16). Denn, so Barth: „Er will Erlöser sein. Er will rechthaben durch seine Kraft. Denn nur, was er tut und vollbringt, ist etwas wirklich und entscheidend Neues und Hilfreiches … Gott muss allein handeln, wenn es zu einer Erlösung kommen soll“ (Der Römerbrief, 1919, S. 398).

In der zweiten Auflage betont er das Anderssein Gottes gegenüber dem Menschen noch stärker als schon in der Auflage von 1919. Anknüpfend an Kierkegaard streicht er die unendliche Verschiedenheit der Qualität zwischen Gott und Mensch heraus. „Jesus Christus überbrückt zwar die Distanz zwischen Gott und Mensch, aber so, dass er sie gerade unterstreicht“ (S. 142). „Barth hämmert immer wieder ein: Der Unterschied zwischen Gott und Mensch ist nicht nur graduell, so als ob in Gott all das Gute des Menschen in gesteigerter Form vorkäme. Der Unterschied zwischen Gott und Mensch ist kategorial, grundsätzlich. Keine menschliche Vorstellung von Gott trifft ihn. ‚Gott, die reine Grenze und der reine Anfang alles dessen, was wir sind, haben und tun, in unendlichem qualitativem Unterschied dem Menschen und allem Menschlichen gegenüberstehend, nie und nimmer identisch mit dem, was wir Gott nennen, als Gott erleben, ahnen und anbeten, das unbedingte Halt! gegenüber aller menschlichen Unruhe und das unbedingte Vorwärts! gegenüber aller menschlichen Ruhe, das Ja in unserm Nein und das Nein in unserm ja, der Erste und der Letzte … und als solcher der Unbekannte, nie und nimmer aber eine Größe unter andern in der uns bekannten Mitte, Gott der Herr, der Schöpfer und Erlöser – das ist der lebendige Gott!‘“ (S. 142).

Auf Christiane Tietz wurde ich aufmerksam, als ich ihren englischsprachigen Aufsatz „Karl Barth and Charlotte von Kirschbaum“ (Theology Today 74, Nr. 2 (2017), S. 86–111) zu Gesicht bekam. Der Text, der die „Notgemeinschaft“ von Karl Barth, Nelly Barth und Charlotte von Kirschbaum beschreibt, hat in Nordamerika und anderswo für viel Wirbel gesorgt. Außerhalb der deutschsprachigen Welt war weniger bekannt, dass Barth 35 Jahre mit seiner Mitarbeiterin und Geliebten Charlotte von Kirschbaum und seiner Ehefrau unter einem Dach wohnte. Sogar in Europa blieb das Verhältnis lange Zeit Gerücht, da keine schriftlichen Dokumente zugänglich waren und Vermerke, etwa die in Buschs’ Lebensbeschreibung, doch etwas schattenhaft blieben (vgl. Karl Barths Lebenslauf, 1976, S. 198–200). Als sich 1991 Barths Nachkommen dazu entschieden, den die Beziehung betreffenden Schriftwechsel, soweit noch vorhanden, öffentlich zu machen, wurde fassbar, wie sehr sich Karl und Charlotte liebten und welch unermessliche Belastung die Dreiecksbeziehung zugleich für die Familie war.

Der Theologieprofessor Barth, fast 39 Jahre alt und inzwischen Vater von fünf Kindern, lernte Charlotte in Oberrieden am Zürichsee kennen. Nach ihrer ersten Begegnung begannen sie, einander Briefe zu schreiben und es entwickelte sich eine passionierte Liebesbeziehung. Barth war wichtig, dass seine Frau Nelly davon wusste. Obwohl er zeitweise erwog, das Verhältnis zu beenden, zog Charlotte von Kirschbaum schließlich im Oktober 1929 in das Haus der Familie in Münster ein. Sie lebte von nun als wichtigste theologische Mitstreiterin in der „Familie“. Die Kinder Franziska und Markus Barth schrieben im Entwurf zu einem Vorwort für die Ausgabe des Briefwechsels über die damaligen Umstände: „Unsere liebe Mutter, Nelly Barth, kommt leider in diesem Briefbande nicht zum Wort. Im ‚Lebenslauf‘ Karl Barths von Eberhard Busch wird gebührlich herausgehoben, wie schwer das Leben zu dritt im selben Hause war: ‚Unzumutbar‘, sagen wir Kinder im nachhinein. Und doch hat es unsere Mutter durchgehalten und trug somit ihren großen Teil an der Arbeit unseres Vaters bei. Wußte sie doch, wie unersetzlich Lollo von Kirschbaums theologische Assistenz und unaufhörliche Mithilfe für das Durchführen des großen Werkes war. Daß es auch menschlich zu keinem Bruch im Familienleben kam, war großmütig von unserer Mutter und wir sind ihr dafür von ganzem Herzen dankbar“ (S. 188). Christiane Tietz kommentiert: „Privat gelang es Barth nicht, eine bessere Lösung der belastenden Dreierkonstellation zu finden. Doch der Schuld, die er damit auf sich lud, blieb sich Barth bewusst. Er beschönigte die Situation nicht und versuchte sie auch nicht theologisch zu rechtfertigen. Erstaunlich ist, dass Barth an dieser Stelle keine christologischen Argumentationsfiguren benutzte, um eine Klärung herbeizuführen. Er formulierte beispielsweise nicht von der Liebe Christi zur Gemeinde her eine Begründung für sein Leben mit zwei Frauen. Ihn, der sonst ‚Erfahrung‘ als theologische Kategorie ablehnte, hielt hier die eigene Erfahrung in ihrem Bann“ (S. 417).

Ich frage mich, ob nicht doch Barths existentialistische Ethik eine Rolle spielte. Es lohnt sich, seine Auslegung von Römer 12 in der Römerbriefauslegung von 1922 zu lesen. Barth überschreibt den Abschnitt mit „Die große Störung“ und spricht sich dort im Grunde gegen eine diesseitsbezogene Ethik aus. „Es ist, wenn es zu Ethik kommen soll, nichts anderes möglich, als Kritik alles Ethos, d. h. aber ein grundsätzliches, womöglich immer in Winkeldrehung von 360° sich vollziehendes Bewegen der Problematik unseres Lebens an jedem einzelnen gegebenen Punkte“ (Der Römerbrief, 1922, S. 413). Das Denken des Lebens muss „verschlungene Wege gehen, in so unerhörte Fernen schweifen“ (Der Römerbrief, 1922, S. 411). „Gnade heißt: Selbstverständlichkeit des schlechten Gewissens mitten in den Verrichtungen der schlechten Welt, aber gerade in dieser Selbstverständlichkeit des schlechten Gewissens die unerhört neue Möglichkeit eines (nie und nirgends ‚guten‘) getrösteten Gewissens“ (Der Römerbrief, 1922, S. 414).

Neben vielen anderen bekannten Ereignissen wird dann Barths Aufstieg innerhalb der theologischen Elite und seine herausragende Rolle im Kirchenkampf geschildert. Viel Raum bekommen überdies Entstehung, Aufbau und Inhalt der monumentalen Kirchlichen Dogmatik (S. 369–390). Doch auch weniger bekannte Geschehnisse werden vermittelt. Amüsant schildert Tietz den Feldzug Barths gegen die Einführung der Frauenordination. In den Nachkriegsjahren engagierte er sich vielfältig ökumenisch. Als 1948 die konstituierende Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen stattfand, hielt er sogar den Eröffnungsvortrag. Auch in der ökumenischen Kommission „Leben und Arbeit der Frauen in der Kirche“, die überwiegend von Frauen besetzt war, wirkte er mit. Schnell wurde deutlich, dass diese Frauen engagiert für die Frauenordination kämpften. Barth lehnte das Pfarramt für Frauen allerdings auf Grundlage des biblischen Befundes ab. Tietz berichtet:

„Außer Barth arbeiteten in dieser Kommission nur wenige Männer mit, unter ihnen der amerikanische Theologe Reinhold Niebuhr (1892–1971) und Martin Niemöller. Die Frauen in der Kommission setzten sich für die generelle Zulassung von Frauen zum Pfarramt und zu anderen Führungsämtern ein. Barth sah in ihren Argumenten eine Tendenz wirksam, die er in seinem Einleitungsreferat kritisiert hatte: dass man nicht von biblischen Texten, sondern von humanistischen Gedanken aus argumentiere. Er habe, so erklärte er bei jenem Treffen der Reformierten, ‚aufrichtige … Sympathie‘ für die Sache der Frauen. Aber die biblischen Texte sprächen von einer ‚Unterordnung der Frau unter den Mann, die Paulus der Unterordnung der Gemeinde unter Christus zur Seite stellt‘. Bei Paulus sei nicht nur der Satz ‚in Christus ist nicht Mann noch Weib‘ (Galater 3,27) zu finden, auf den sich die Frauen in der Kommission beriefen, sondern auch manches andere, das eben von diesen Ordnungsstrukturen spreche. Gegen das Argument, Paulus rede hier zeitgebunden und man müsse die Texte im ‚Geiste Jesu‘ verstehen, polemisierte Barth heftig: ‚Wer sich wirklich und mit Recht auf den Geist Jesu beruft, darf sich keine Freiballonfahrten in den Himmel einer humanistischen Theologie gestatten. Der wirkliche Geist Jesu ist vom Wort der Apostel und Propheten nicht zu trennen.‘“ (S. 351)

Freilich moniert die Autorin: „Man wird sich hier kritisch fragen müssen, ob Barth an dieser Stelle nicht doch der Vorstellung von einer wortwörtlichen Autorität der Bibel verfällt, die seine Schrifthermeneutik eigentlich zu vermeiden hilft. Wie wenig Barth die Anliegen der Frauen damals überhaupt nachvollziehen konnte, belegt ein Brief an Charlotte von Kirschbaum vom 31. August 1948 über seine Teilnahme in dieser Kommission: ‚Ich habe mir die Lippen franzig geredet, um ihnen Gen. 1–2, 1.Kor. 11, Eph 5 etc. einleuchtend und annehmbar zu machen … Aber die women fallen immer noch zähnefletschend auf ihre equality zurück, wollen für Alles und Jedes ‚ordiniert‘ werden, auf Münsterkanzeln predigen und was noch Alles‘“ (S. 351).

Sogar die Gespräche mit dem Baptistenprediger Billy Graham werden kurz erörtert. Barth lernte Graham im August 1960 in der Schweiz kennen und fand ihn eigentlich sympathisch. Über seine Predigten war er hingegen entsetzt. Seiner Meinung nach verkündigte der Evangelist vor allem Gesetz. Er drohte den Hörern und wollte ihnen Angst machen. Während einer Pressekonferenz in den USA sagte er: „Christlicher Glaube fängt mit Freude an, nicht mit Furcht. Herr Graham fängt damit an, daß er den Leuten Angst macht“ (S. 394).

Sein letztes Kolloquium hielt Karl Barth im Sommersemester 1968. Es war noch einmal Friedrich Schleiermacher gewidmet, mit dem er bis zu seinem Lebensende nicht fertig wurde: „‚Ich habe seine romantische Theologie ein Leben lang ernstlich bekämpft‘, schrieb er an einen Freund, ‚möchte aber zum Schluß versuchen, sie unter der heutigen Jugend zum Leuchten zu bringen‘“ (S. 397).

Ab 1964 ging es Barth gesundheitlich und mental spürbar schlechter. In den letzten vier Jahren seines Lebens verbrachte er rund neuneinhalb Monate im Krankenhaus. Auf eine Prostataerkrankung folgte in den Weihnachtstagen 1964 ein kleiner Schlaganfall. Noch bedrückender als die gesundheitlichen Nöte wog allerdings, dass „seit den frühen 1960er Jahren bei Charlotte von Kirschbaum Zeichen einer dementiellen Gehirnerkrankung sichtbar wurden“ (S. 403). Zu Beginn des Jahres 1966 zog sie schließlich in die psychiatrische Klinik „Sonnenhalde“ in Riehen bei Basel. Sie starb am 2. Juli 1975, fast sieben Jahre später als ihr Weggefährte.

Barth kämpfte hin und wieder mit depressiven Stimmungen. In seinen letzten Lebensmonaten wurden sie schlimm. Sein Assistent Eberhard Busch berichtet von Tagen und Nächten voller ernster Depressionen und Anfechtungen. Er habe einem zugeflüstert: „… früher habe er es schön zu lehren gewußt: ‚Vor Dir [Gott] niemand bestehen kann‘, aber jetzt erfahre er erst, was das heißt“ (S. 413). „Sein letztes Telefonat am 9. Dezember war der Anruf von Eduard Thurneysen, mit dem er wieder enger Kontakt hatte. Sie unterhielten sich, wie Thurneysen berichtete, über die aktuelle Lage der Welt, die beide bedrückend fanden. Barth schloss das Telefonat mit den Worten: ‚Ja, die Welt ist dunkel. Nur ja die Ohren nicht hängen lassen! Nie! Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich auch in dunkelsten Augenblicken! Lassen wir die Hoffnung nicht sinken, die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt! Gott läßt uns nicht fallen, keinen einzigen von uns und uns alle miteinander nicht! Es wird regiert!‘ Karl Barth starb in der folgenden Nacht, am 10. Dezember 1968, im Schlaf“ (S. 414).

Die kritische Analyse von Barths Wort-Gottes-Theologie bekommt trotz hilfreicher Erläuterungen hier und da verhältnismäßig wenig Raum. Das ist nachvollziehbar, handelt es sich doch nicht um eine kontroverstheologische Studie, sondern um eine Biografie, geschrieben von einer Theologin, die dem barthschen Ansatz nahesteht. Im Epilog wird immerhin das kritische Urteil, das Barths Theologie im deutschsprachigen Raum erfährt, deutlich bezeugt. Während in den USA, England oder Asien Karl Barth zu den meistgelesenen Theologen gehört, hat sich im deutschsprachigen Raum das Lager der „Schleiermacherianer“ durchgesetzt. Aus ihrer Sicht hat Barths Theologie keine Zukunft, da ihr die Anschlussfähigkeit an Kultur und Wissenschaft fehlt. Jörg Lauster resümiert scharf: „Die Wort-Gottes-Theologie hat in der theologischen Landschaft Flurschäden hinterlassen. … Dieser absichtlich kultivierte Verzicht auf wissenschaftliche Anschlussfähigkeit begünstigt eine Vorliebe für immanente Sprachspiele und Argumentationsgänge, denen man außerhalb dieser Kreise nicht folgen kann. Die Remythisierung der Gottesvorstellung, das beharrliche Insistieren darauf, dass Gott redet, stellt eine geradezu gewaltsame Infantilisierung des Gottesbegriffs dar, die vielfach abschreckend und ausschließend wirken muss, weil sie keinerlei Anknüpfungspunkte an modernes kritisches Denken bereithält“ (S. 419, Original: J. Lauster, Zwischen Entzauberung und Remythisierung, 2018, S. 18f.).

Die Verfasserin der Biografie hält hingegen die Dialektische Theologie nach wie vor für wegweisend. Mit einigen anderen hält sie daran fest, dass es in der „Theologie nicht zuerst um die menschliche Kulturleistung Religion geht, sondern um Gott. Gott ist … nicht der Begriff für eine gewisse Transzendenzbezogenheit des Menschen, sondern Gott und Mensch sind fundamental voneinander unterschieden und nur Gott kann die Distanz zum Menschen überbrücken“ (S. 419–420).

Gerade solche Einlassungen machen deutlich, dass Barth mit seiner Wort-

Gottes-Theologie eminente Schwachstellen des Neuprotestantismus aufgedeckt hat. Sein Wunsch, Schleiermacher zu überwinden und konsequent von Gott her zu denken, weist in die richtige Richtung. Überwunden hat er die Krise der Theologie freilich nicht. Eher könnte man behaupten, er sei auf halber Wegstrecke steckengeblieben. Die Theologie muss meines Erachtens noch radikaler fragen, was Gott sagt. Sie muss Gott beim Wort nehmen und wird nicht drumherum kommen, hinter den Kantianismus zurückzugehen und manche neuzeitliche Weichenstellung zu korrigieren.

Jenen, die sich gründlicher mit Barths Theologie und ihren Baustellen vertraut machen wollen, ist zunächst einmal zu empfehlen, einige von Barths eigenen Texten zu lesen. Es muss ja nicht gleich die schwere Kirchliche Dogmatik oder der (exegetisch übrigens oft auf tönernen Füßen stehende) Römerbrief sein. Die Einführung in die evangelische Theologie, die auf eine Vorlesung nach dem Rücktritt vom akademischen Lehrdienst 1961/62 zurückgeht und in energischer Kürze zusammenträgt, was er in seiner Dogmatik lehrte, ist hingegen gut verdauliche Einstiegslektüre (6. Aufl., 2006). Ergänzend sollten kritische Studien gelesen werden. Empfehlen kann ich die Untersuchungen von Klaus Bockmühl (Atheismus in der Christenheit, 1969, sowie das Kapitel „Karl Barth“ in Verantwortung des Glaubens im Wandel der Zeit, 2001, S. 84–137), Bernhard Rothen (Die Klarheit der Schrift, 2 Bde., 1990) sowie David Gibson und Daniel Strange (die Herausgeber des Sammelbands Engaging with Barth, 2008).

Die neue Biografie fördert ohne Zweifel ein besseres Verstehen der barthschen Theologie. Ich habe für die Lektüre der Lebensgeschichte nur wenige Tage gebraucht. Karl Barth: Ein Leben im Widerspruch ist eingängig geschrieben und entsprechend leicht zu lesen. Christiane Tietz hat gewissenhaft recherchiert und meisterhaft erzählt. Ich empfehle die Biografie gern.

Das Induktive Bibelstudium ist eine praxisorientierte Methode, um die Bedeutung von Bibeltexten zu erschließen. Das Prinzip ist sehr einfach. Der Bibelleser kommt in drei Schritten zum Ziel: Er (1) beobachtet, (2) interpretiert und (3) wendet an.

Das Induktive Bibelstudium ist eine praxisorientierte Methode, um die Bedeutung von Bibeltexten zu erschließen. Das Prinzip ist sehr einfach. Der Bibelleser kommt in drei Schritten zum Ziel: Er (1) beobachtet, (2) interpretiert und (3) wendet an. Seitdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) seinen Gesetzentwurf zur Organspende vorgelegt hat, wird im öffentlichen und privaten Raum wieder einmal intensiv über das Spenden von Organen debattiert. Die Gruppe um Spahn und den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach will rechtlich eine sogenannte „Widerspruchslösung“ durchsetzen. Diese sieht vor, dass sich jeder Bürger ab 18 Jahren entscheidet, ob er zur Organspende im Fall des eigenen Hirntods bereit ist. Jugendliche ab 16 Jahren sollen die Möglichkeit bekommen, sich aktiv als Organspender zu melden. Widerspricht man nicht oder trifft keine Entscheidung, wird man automatisch als Spender registriert.

Seitdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) seinen Gesetzentwurf zur Organspende vorgelegt hat, wird im öffentlichen und privaten Raum wieder einmal intensiv über das Spenden von Organen debattiert. Die Gruppe um Spahn und den SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach will rechtlich eine sogenannte „Widerspruchslösung“ durchsetzen. Diese sieht vor, dass sich jeder Bürger ab 18 Jahren entscheidet, ob er zur Organspende im Fall des eigenen Hirntods bereit ist. Jugendliche ab 16 Jahren sollen die Möglichkeit bekommen, sich aktiv als Organspender zu melden. Widerspricht man nicht oder trifft keine Entscheidung, wird man automatisch als Spender registriert. Der Leibnitzpreisträger Hartmut Leppin lehrt als Professor für Alte Geschichte an der Goethe-Universität zu Frankfurt/ Main und zählt zu den renommiertesten Althistorikern Deutschlands. Er hat nun jenen Christen, die in den ersten 300 Jahren nach Christus lebten und von der Entscheidung Kaiser Konstantins, den christlichen Glauben anzunehmen, überrascht wurden, ein Buch gewidmet. Es handelt von ihrem Leben in der Welt und von den Irritationen, die sie unter ihren Zeitgenossen auslösten. Leppin hat kein apologetisches oder dekonstruierendes Buch geschrieben. Er hat vielmehr beobachtet, wie sich die frühen Christen in der Welt eingerichtet haben, ohne in ihr aufzugehen.

Der Leibnitzpreisträger Hartmut Leppin lehrt als Professor für Alte Geschichte an der Goethe-Universität zu Frankfurt/ Main und zählt zu den renommiertesten Althistorikern Deutschlands. Er hat nun jenen Christen, die in den ersten 300 Jahren nach Christus lebten und von der Entscheidung Kaiser Konstantins, den christlichen Glauben anzunehmen, überrascht wurden, ein Buch gewidmet. Es handelt von ihrem Leben in der Welt und von den Irritationen, die sie unter ihren Zeitgenossen auslösten. Leppin hat kein apologetisches oder dekonstruierendes Buch geschrieben. Er hat vielmehr beobachtet, wie sich die frühen Christen in der Welt eingerichtet haben, ohne in ihr aufzugehen. Der jesuitische Philosoph, Theologe und Rechtstheoretiker Luis de Molina (1535–1600) war einer der einflussreichsten und kontroversesten Denker des 16. Jahrhunderts. Sein Studium wurde von der Auseinandersetzung mit Aristoteles und Thomas von Aquin bestimmt. (1) Molina lehrte nach seinem Studium in den portugiesischen Städten Coimbra und Évora. 1571 wurde er zum Doktor der Theologie promoviert. In der erst 1559 gegründeten Universität von Évora entwickelte er sich schnell zu einer akademischen Leitfigur und erwarb sich „in Europa den Ruf eines führenden zeitgenössischen Religionsphilosophen und Theologen“ (S. XIV).

Der jesuitische Philosoph, Theologe und Rechtstheoretiker Luis de Molina (1535–1600) war einer der einflussreichsten und kontroversesten Denker des 16. Jahrhunderts. Sein Studium wurde von der Auseinandersetzung mit Aristoteles und Thomas von Aquin bestimmt. (1) Molina lehrte nach seinem Studium in den portugiesischen Städten Coimbra und Évora. 1571 wurde er zum Doktor der Theologie promoviert. In der erst 1559 gegründeten Universität von Évora entwickelte er sich schnell zu einer akademischen Leitfigur und erwarb sich „in Europa den Ruf eines führenden zeitgenössischen Religionsphilosophen und Theologen“ (S. XIV).

Zum 50. Todesjahr erinnert Christiane Tietz mit Karl Barth: Ein Leben im Widerspruch an den großen Schweizer Theologen, der am 10. Dezember 1968 im Alter von 82 Jahren verstarb. Es handelt sich um die erste deutschsprachige Biografie seit Jahrzehnten, der für die Barth-Forschung sehr bedeutende Lebenslauf des Barth-Assistenten Eberhard Busch erschien 1975.

Zum 50. Todesjahr erinnert Christiane Tietz mit Karl Barth: Ein Leben im Widerspruch an den großen Schweizer Theologen, der am 10. Dezember 1968 im Alter von 82 Jahren verstarb. Es handelt sich um die erste deutschsprachige Biografie seit Jahrzehnten, der für die Barth-Forschung sehr bedeutende Lebenslauf des Barth-Assistenten Eberhard Busch erschien 1975. Viele Menschen im Saarland werden den Namen Marlies Krämer nicht mehr so schnell vergessen. Die 80-jährige Seniorin geriet Anfang 2018 in die Schlagzeilen, weil sie eine juristische Auseinandersetzung mit der Sparkasse Saarbrücken führte. Frau Krämer hatte Klage eingereicht, weil in den Vordrucken ihrer Bank die weibliche Anrede fehlte und sie als selbstständige Frau somit praktisch totgeschwiegen wurde. Das Argument bankenrechtlicher Vorgaben oder der Hinweis auf den normalen Sprachgebrauch überzeugte die Rentnerin nicht. Sie ging durch alle Instanzen, bis hin zum Bundesgerichtshof.

Viele Menschen im Saarland werden den Namen Marlies Krämer nicht mehr so schnell vergessen. Die 80-jährige Seniorin geriet Anfang 2018 in die Schlagzeilen, weil sie eine juristische Auseinandersetzung mit der Sparkasse Saarbrücken führte. Frau Krämer hatte Klage eingereicht, weil in den Vordrucken ihrer Bank die weibliche Anrede fehlte und sie als selbstständige Frau somit praktisch totgeschwiegen wurde. Das Argument bankenrechtlicher Vorgaben oder der Hinweis auf den normalen Sprachgebrauch überzeugte die Rentnerin nicht. Sie ging durch alle Instanzen, bis hin zum Bundesgerichtshof. Reinhold Rieger, Akademischer Oberrat und außerplanmäßiger Professor für Kirchengeschichte an der Ev.-Theologischen-Fakultät Tübingen, hat in akribischer Arbeit ein bemerkenswert hilfreiches Lehrbuch für die Lutherforschung geschaffen. Das Buch Martin Luthers theologische Grundbegriffe bietet eine Auswahl der wichtigsten Grundbegriffe Luthers und erklärt diese ausschließlich anhand von Aussagen des Reformators. Damit füllt das Werk die Lücke zwischen Konkordanzen und Systematischen Darstellungen der Theologie Luthers.

Reinhold Rieger, Akademischer Oberrat und außerplanmäßiger Professor für Kirchengeschichte an der Ev.-Theologischen-Fakultät Tübingen, hat in akribischer Arbeit ein bemerkenswert hilfreiches Lehrbuch für die Lutherforschung geschaffen. Das Buch Martin Luthers theologische Grundbegriffe bietet eine Auswahl der wichtigsten Grundbegriffe Luthers und erklärt diese ausschließlich anhand von Aussagen des Reformators. Damit füllt das Werk die Lücke zwischen Konkordanzen und Systematischen Darstellungen der Theologie Luthers.