John Stott gehört zweifelsohne zu den prägendsten Gestalten der Evangelikalen Bewegung im 20. Jahrhundert. Noch heute beeinflusst sein Vermächtnis Theologen, Missionswerke und Kirchengemeinden in vielen Ländern der Welt. Er half dabei, ein zeitgenössisches Verständnis des christlichen Glaubens zu entwickeln, das auf der Heiligen Schrift gründet, sich zugleich um das Kreuz dreht und sich zudem dadurch auszeichnet, dass es in allen Lebensbereichen nach Christusähnlichkeit strebt.

John Stott gehört zweifelsohne zu den prägendsten Gestalten der Evangelikalen Bewegung im 20. Jahrhundert. Noch heute beeinflusst sein Vermächtnis Theologen, Missionswerke und Kirchengemeinden in vielen Ländern der Welt. Er half dabei, ein zeitgenössisches Verständnis des christlichen Glaubens zu entwickeln, das auf der Heiligen Schrift gründet, sich zugleich um das Kreuz dreht und sich zudem dadurch auszeichnet, dass es in allen Lebensbereichen nach Christusähnlichkeit strebt.

Der englische Theologe und Pastor Tim Chester legt mit seinem neuen Buch dar, wie John R.W. Stott das Leben als Christ sieht. Das Buch ist in der Themenreihe Theologen über das christliche Leben erschienen, die vom Crossway Verlag verantwortet wird. Es gibt dort ebenfalls Bände zu den Sichtweisen anderer großer Theologen, darunter Aurelius Augustinus, Martin Luther, Jonathan Edwards, John Owen oder Dietrich Bonhoeffer.

Ein erfülltes Leben

Obwohl es sich bei dem Buch nicht um eine Biographie handelt, folgt der knappen Einleitung (S. 11–13) ein Abriss zu John Stotts Lebensgeschichte. John wurde als drittes Kind seiner Eltern am 27. April 1921 in gut bürgerlichen Verhältnissen geboren. Der Schüler besuchte die traditionsreiche Rugby School, wo er unter dem Einfluss des anglikanischen Evangelisten E.J. Nash zum Glauben an Jesus Christus fand. Im Oktober 1940 begann er mit dem Studium der französischen und deutschen Sprache an der Universität von Cambridge (England). Schon damals entwickelter er die eiserne Selbstdisziplin, die für sein gesamtes weiteres Leben kennzeichnend werden sollte. Er stand 6 Uhr morgens auf (später dann sogar 5 Uhr), um vor dem Frühstück eineinhalb Stunden Zeit für sein Bibelstudium und das Gebet zu haben. Meistens ging er bereits um 21:30 Uhr zu Bett, um für den nächsten Tag fit zu sein (vgl. S. 18–19). Stott integrierte früh die persönliche Evangelisation in seinen Lebensstil und durfte miterleben, wie Menschen, die er mit dem Evangelium bekanntmachte, zum lebendigen Glauben fanden. Daneben leitete er schon als junger Christ andere in Bibelgruppen dazu an, die Heilige Schrift gründlich zu studieren. Nach seinem zweiten Studienjahr wechselte Stott zum Theologiestudium ans Trinity College in Cambridge. Am 21. Dezember 1945, also kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wurde er zum Pastor der All Souls-Kirchengemeinde in London ordiniert. 1950 wurde er ihr Rektor und blieb bis zu seinem Rücktritt 1975 in diesem Amt, obwohl er zahlreiche Angebote für andere kirchliche oder akademische Stellungen erhielt. Die Liebe zur eigenen Gemeinde prägte seinen gesamten Dienst, auch wenn er darüber hinaus viele andere verantwortliche Aufgaben im In- und Ausland übernahm. (Eine Liste seiner Ämter ist auf S. 28 zu finden.) Für uns in Deutschland ist herauszuheben, dass er 1974 an der Seite von Billy Graham eine Schlüsselfigur auf dem Lausanner Kongress für Weltevangelisation gewesen ist und für viele Jahre das Netzwerk Fellowship of European Evangelical Theologians (FEET) mitprägte. Nach einem sehr erfüllte Leben im Dienst für das Evangelium starb John Stott am 27. Juli 2011 im Alter von 90 Jahren.

Das Entscheidende im Leben eines Christen

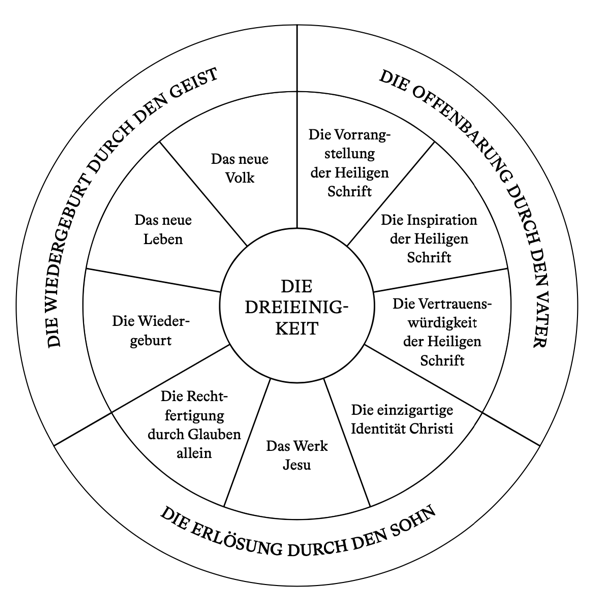

Dem biographischen Abriss folgen zehn Kapitel, die jeweils bestimmende Anliegen John Stotts vorstellen und erläutern. Zu finden sind dort etwa Kapitel über „Das christliche Denken“ (S. 37–63), „Predige das Wort“ (S. 65–90), „Genugtuung durch Stellvertretung“ (S. 91–112), „Leben im Geist“ (S. 135–153) oder „Liebe für eine bedürftige Welt“ (S. 189–210). Jedes dieser Kapitel stellt die Besonderheiten von Stotts Ansichten auf diesen Gebieten heraus. Wir finden hilfreiche Erläuterungen etwa zu Stotts „Dialektischer Methode“ (vgl. S. 53–63), seinem Konzept des „Doppelten Hörens“ (vgl. S. 52–56), seinem Streit mit Martyn Lloyd-Jones zur Frage der Einheit der Kirche (vgl. S. 163–175), seinem „Annihilationismus“ oder seiner Auffassung von einer „irrtumslosen Heiligen Schrift“ (S. 88–90). Es fehlt der Raum, um dies alles im Einzelnen zu erörtern. Erfreulicherweise sind jedoch die meisten dazugehörigen Bücher in deutscher Sprache erschienen, so dass jeder, der Interesse hat, sich schlaumachen kann. Kurz besprechen möchte ich hingegen drei Aspekte seiner Sichtweise auf das christliche Leben, die im deutschen Sprachraum weniger bekannt sind.

Selbstverleugnung versus Selbstliebe und Selbsthass

In seinem Buch Das Kreuz hatte Stott nachgewiesen, dass der Tod von Jesus Christus mehr ist als das inspirierendes Beispiel für ein aufopferungsvolles Leben. Stott zählt zu jenen, die das Geschehen auf Golgatha als stellvertretendes Sühnehandeln verstehen. Es bringt all jenen, die daran glauben, dass Jesus für sie persönlich gestorben ist, Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Aber das Kreuz ist für Stott nicht nur der Weg, auf dem Menschen errettet werden. Er war zutiefst davon überzeugt, dass es obendrein das Kennzeichen der Nachfolge Christi schlechthin ist. „Das Kreuz“ so schrieb er, „ist nicht nur ein Anstecker, durch den wir erkannt werden“, sondern es ist „der Kompass, der uns Orientierung in einer orientierungslosen Welt gibt“ (S. 106). Das Kreuz verändert die Art und Weise, wie wir Gott, uns selbst, die Gemeinde und die Welt sehen. Ein Christ gibt, so Stott, sein Leben täglich in den Tod, um unter der Herrschaft Gottes zu leben (vgl. 106).

Nun hat Stott bemerkt, dass viele Menschen mit lähmenden Minderwertigkeitsgefühlen zu kämpfen haben. Oft hängt das mit Erfahrungen in der Kindheit und Jugend und kulturellen Einflüssen zusammen. Die Botschaft der täglichen Selbstverleugnung (vgl. z.B. Lk 9,23) wird von solchen Christen bisweilen so aufgenommen, dass sie sich noch weniger zutrauen, als dies sowieso schon der Fall ist. Deshalb rief Stott weder zum Selbsthass noch zur Selbstliebe auf, sondern zur Selbstverleugnung und zur Selbstbejahung: „Er hebt sowohl die biblischen Appelle zur Selbstverleugnung hervor – insbesondere den Aufruf Jesu, uns selbst zu verleugnen und unser Kreuz auf uns zu nehmen (Mk 8,34) – als auch die Bejahung unseres Menschseins, die wir in der Lehre und Haltung Jesu erkennen“ (S. 107).

Wie ist dieser scheinbare Widerspruch zu verstehen? Stott löst die Spannung auf, indem er von einer zweifachen Identität des Christen spricht. „Diese doppelte Identität hilft uns zu erkennen, was Selbstverleugnung beinhaltet: ‚Das Selbst, das wir verleugnen, ablegen und kreuzigen sollen, ist unser gefallenes Selbst, alles in uns, was mit Jesus Christus unvereinbar ist“ (S. 107). Weil das so wichtig ist, zitiere ich das im Zusammenhang aus der deutschen Ausgabe von Das Kreuz. Zunächst schreibt er:

„Was wir sind (unser Selbst oder unsere persönliche Identität) ist zum Teil das Resultat der Schöpfung als Ebenbild Gottes und zum Teil das Resultat des Sündenfalls als entstelltes Ebenbild. Das Selbst, das wir verleugnen, von dem wir uns lossagen und das wir kreuzigen sollen, ist unser gefallenes Selbst, alles in uns, was nicht mit Jesus Christus vereinbar ist (daher seine Aufforderungen ‚verleugne er sich selbst‘ und dann ‚folge mir nach‘). Das Selbst, das wir bejahen und wertschätzen sollen, ist unser erschaffenes Selbst, alles in uns, was mit Jesus Christus vereinbar ist (daher seine Aussage, dass wir uns selbst finden werden, wenn wir uns durch Selbstverleugnung verlieren). Wahre Selbstverleugnung, die Verleugnung unseres falschen, gefallenen Selbst, ist nicht der Weg zur Selbstzerstörung, sondern zur Selbstfindung.“

Das bedeutet, wir verneinen in uns das, was zu dem gefallenen Selbst gehört, bejahen aber, was unter der Verheißung des neuen Menschen steht. Stott schreibt weiter:

Was immer wir also durch die Schöpfung sind, müssen wir bejahen: Unsere Rationalität, unser Bewusstsein moralischer Verpflichtung, unsere Sexualität (sei es Männlichkeit oder Weiblichkeit), unser Familienleben, unsere Begabung zu ästhetischem Empfinden und künstlerischer Kreativität, unsere Haushalterschaft über die fruchtbare Erde, unseren Hunger nach Liebe und unser Erleben von Gemeinschaft, unser Bewusstsein der transzendenten Majestät Gottes und unseren angeborenen Drang, niederzufallen und ihn anzubeten. All dies (und mehr) ist Teil unserer erschaffenen Menschlichkeit. Es stimmt, dass es durch Sünde befleckt und verbogen wurde. Doch Christus kam, um es zu erlösen, nicht um es zu vernichten. Deshalb müssen wir es dankbar und positiv bejahen. Was immer wir hingegen durch den Sündenfall sind, müssen wir verleugnen oder ablehnen: Unsere Irrationalität; unsere moralische Verderbtheit; unsere Verwischung sexueller Unterscheidungsmerkmale und unseren Mangel an sexueller Selbstbeherrschung; die Selbstsucht, die unser Familienleben verdirbt; unsere Faszination für das Hässliche; unsere träge Weigerung, Gottes Gaben zu entwickeln; unsere Verschmutzung und Zerstörung der Umwelt; die antisozialen Tendenzen, die wahre Gemeinschaft behindern; unsere stolze Autonomie und unsere götzendienerische Weigerung, den lebendigen und wahren Gott anzubeten. All dies (und mehr) ist Teil unserer gefallenen Menschlichkeit. Christus kam nicht, um sie zu erlösen, sondern um sie zu vernichten. Deshalb müssen wir sie entschieden verleugnen oder ablehnen.

Das Kreuz ruft uns demnach zur Selbstbejahung und Selbstverleugnung zugleich auf. Das ist eine erhellende Klarstellung. Sie hilft nämlich, eine unnötig weltverleugnende Haltung zu vermeiden, in der wir die guten Gaben Gottes aus der Sorge heraus ablehnen, dass wir uns nicht ausreichend selbstverleugnen. Noch wichtiger ist, dass sie den positiven Wert der Selbstverleugnung aufzeigt. Wahre Selbstverleugnung führt zur Selbstentdeckung, die uns von unserer Selbstbezogenheit befreit und dazu befähigt, ein Leben der Selbsthingabe zu führen. Zu einem hingegeben Leben gehören nach Stott auch Verzichts- und Leidensbereitschaft.

War John Stott ein reformierter Theologe?

Im deutschsprachigen Raum wurde John Stott vor allem als evangelikaler und weniger als reformierter Theologie wahrgenommen. Stott hat – anders als etwa Martyn Lloyd-Jones – die Bezeichnung „Calvinist“ selten gewählt. Aus seinen Schriften ist hingegen ersichtlich, dass er ein moderater Vertreter reformierte Theologie gewesen ist (vgl. S. 104). Er verteidigte die völlige Verdorbenheit des Menschen, die göttliche Erwählung, das Geschenk eines geistgewirkten Glaubens und die Bewahrung der Heiligen (vgl. S. 104–105). Seine Einführung in den christlichen Glauben für Nichttheologen eröffnet er mit folgenden Worten (vgl. 104):

Die Sache ist die: Wir können Gott niemals überraschen, geschweige denn ihm zuvorkommen. Er macht immer den ersten Schritt. Er steht immer ‚am Anfang‘. Bevor es uns gab, war Gott schon am Werk. Bevor wir uns auf den Weg machen, um Gott zu suchen, geht Gott uns schon entgegen. Es geht in der Bibel nicht darum, dass Menschen versuchen, Gott zu entdecken, sondern dass Gott sich nach uns ausstreckt, um uns zu finden.

An anderer Stelle schreibt er zur Sünde: „Weil Sünde eine innere Korruption der menschlichen Natur ist, sind wir darin gefangen.“ Tim Chester fasst den Befund treffend zusammen: „Eine hohe Sicht des Kreuzes“ geht bei Stott „also Hand in Hand mit einer tiefen Lehre von der Sünde“ (S. 105), was für die reformierte Theologie charakteristisch ist.

Notwendige Konfrontationen

Stott war von seiner Persönlichkeit her ein sehr gewinnender Typ. Dass er sich als Ireniker verstand, ist schon daran ablesbar, dass er es schaffte, zerstrittene Evangelikale in vielen Fragen immer wieder zueinander zuführen.

Seine einheitsfördernde Art darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass er auch ein Kämpfer war. Er war bereit und willens, klare Standpunkte zu vertreten. Er verteidigte das „Stellvertretende Sühneopfer“ zu einem Zeitpunkt, als es auch durch Evangelikale verdunkelt wurde. Zusammen mit J.I. Packer stellte er sich gegen ein quietistisches und subjektivistisches Heiligungsverständnis, wie es innerhalb der Keswick-Bewegung befürwortet wurde (vgl. S. 12–13; 118–134). „Die Heilige Schrift war immer seine höchste Autorität, und er war bereit, ihr zu folgen, wohin sie ihn auch führte“ (S. 12). Eines seiner Bücher trägt den Titel ‚Ich aber sage euch‘ … Christus der Polemiker. Darin zieht er Lehren aus den Streitgesprächen Christi mit den Menschen seiner Zeit und macht die Vorgehensweise Jesu zu einem Modell für die heutige Bereitschaft, fest zur Wahrheit zu stehen. In dem Kapitel „Der Ruf zur Klarheit“ schreibt er:

Vielleicht kann man die Behauptung, dass der Meinungsstreit manchmal eine schmerzhafte Notwendigkeit ist, am besten dadurch untermauern, dass man sich daran erinnert, dass unser Herr Jesus Christus selbst jemand war, der dem Streit nicht aus dem Weg ging. Er war nicht ‚weitherzig‘ in dem Sinne, dass er bereit war, sich mit allen Ansichten zu jedem Thema einverstanden zu erklären. Im Gegenteil: […] Er ließ sich häufig auf eine Debatte mit den religiösen Führern seiner Zeit ein, den Gesetzeslehrern und Pharisäern, den Herodianern und Sadduzäern. Er behauptete, dass er selbst die Wahrheit sei, dass er gekommen sei, um die Wahrheit zu bezeugen, und dass die Wahrheit seine Anhänger frei machen würde. Seine Loyalität zur Wahrheit bedeutete, dass er sich nicht scheute, offiziellen Verlautbarungen öffentlich zu widersprechen (wenn er wusste, dass sie falsch waren), Irrtümer aufzudecken und seine Jünger vor falschen Lehrern zu warnen. Er war auch extrem unverblümt in seiner Sprache, nannte sie ‚blinde Blindenführer‘, ‚Wölfe im Schafspelz‘, ‚getünchte Gräber‘ und sogar ‚Schlangenbrut‘. Es war nicht nur Jesus selbst. Die neutestamentlichen Briefe machen deutlich, dass auch die Apostel Polemiker waren. Judas zum Beispiel appellierte an seine Leser, ‚für den Glauben zu kämpfen, der dem heiligen Volk Gottes ein für allemal anvertraut worden ist‘. Wie ihr Herr und Meister mussten sie die Gemeinden vor Irrlehrern warnen und sie auffordern, fest in der Wahrheit zu stehen.

Da manchmal behauptet wird, ein scharfer Disput sei mit der christlichen Liebe unvereinbar, setzte Stott sich gründlich mit diesem Einwand auseinander:

Nehmen Sie zum Beispiel Johannes, der als Apostel der Liebe bekannt ist. Wir haben von ihm die erhabene Erklärung, dass Gott die Liebe ist, und seine Briefe quellen über vor Aufrufen an die Christen, sich gegenseitig zu lieben. Dennoch erklärt er geradeheraus, dass jeder, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, ein Lügner, ein Betrüger und Antichrist ist. In ähnlicher Weise spricht Paulus, der uns in 1. Korinther 13 den großen Hymnus auf die Liebe gibt und erklärt, dass die Liebe das höchste Kennzeichen des Geistes ist, dennoch einen feierlichen Fluch über jeden aus, der das Evangelium der Gnade Gottes verdreht. In unserer Generation scheinen wir uns von dieser kraftvollen Leidenschaft für die Wahrheit, die Christus und seine Apostel an den Tag legten, weit entfernt zu haben. Aber wenn wir die Herrlichkeit Gottes mehr lieben würden und wenn wir uns mehr um das ewige Wohl anderer Menschen sorgen würden, wären wir sicherlich eher bereit, uns auf Kontroversen einzulassen, wenn die Wahrheit des Evangeliums auf dem Spiel steht.

Fazit

So wie Tim Chester (vgl. S. 11) bin auch ich als junger Mann John Stott mehrfach begegnet. Einmal habe ich ihn am Flughafen in Frankfurt am Main mit dem Auto abgeholt und ihn zusammen mit Alfred Kuen und einem anderen Theologen, dessen Namen ich vergessen habe, zu einer FEET-Tagung gebracht. Während der Gespräche im Auto hat mich Stotts Weisheit und Klarheit so gefesselt, dass ich mich verfahren hatte. So konnte ich länger als geplant zuhören und mitstottern. Als Praktikant war ich damals dafür zuständig, die Konferenzvorträge auf Magnetband aufzunehmen. Eines Tages kam John Stott bei mir vorbei, bedankte sich noch einmal für meinen Chauffeurdienst und verwickelte mich in ein kurzes Gespräch über mein eigenes Leben. Mir erging es exakt so wie Tim Chester: „Diese kurze Begegnung machte einen großen Eindruck auf mich. Stott […] hatte einen unbeholfen aussehenden Teenager gesehen, der allein stand, und er hatte es auf sich genommen, dem jungen Mann das Gefühl zu geben, willkommen zu sein“ (S. 11). Falls mich meine Erinnerung nicht täuscht, war Stott der einzige Konferenzteilnehmer, der sich für mich interessierte.

Tim Chesters Buch Stott on the Christian Life ist eine sehr empfehlenswerte Lektüre. Ich selbst wurde förmlich „mitgerissen“. Ich sehne mich nach Brüdern und Schwestern, die – wie Stott – einen weiten Horizont haben und um die christliche Einheit ringen, dabei aber ihr Denken und Handeln an der Heiligen Schrift ausrichten und keine faulen Kompromisse eingehen. Wer diese Sehnsucht kennt, sollte das Buch in die Hand nehmen.

Hinweis: Die Rezension erschien zuerst im April 2021 bei Evangelium21.

John Stott gehört zweifelsohne zu den prägendsten Gestalten der Evangelikalen Bewegung im 20. Jahrhundert. Noch heute beeinflusst sein Vermächtnis Theologen, Missionswerke und Kirchengemeinden in vielen Ländern der Welt. Er half dabei, ein zeitgenössisches Verständnis des christlichen Glaubens zu entwickeln, das auf der Heiligen Schrift gründet, sich zugleich um das Kreuz dreht und sich zudem dadurch auszeichnet, dass es in allen Lebensbereichen nach Christusähnlichkeit strebt.

John Stott gehört zweifelsohne zu den prägendsten Gestalten der Evangelikalen Bewegung im 20. Jahrhundert. Noch heute beeinflusst sein Vermächtnis Theologen, Missionswerke und Kirchengemeinden in vielen Ländern der Welt. Er half dabei, ein zeitgenössisches Verständnis des christlichen Glaubens zu entwickeln, das auf der Heiligen Schrift gründet, sich zugleich um das Kreuz dreht und sich zudem dadurch auszeichnet, dass es in allen Lebensbereichen nach Christusähnlichkeit strebt.