Rainer Hank hat kürzlich in der FAZ die These aufgestellt, es gebe in der Tradition des biblischen Christentums einen latenten Antikapitalismus (siehe dazu auch hier). Der Volkswirt und Unternehmensberater Dr. Helmut de Graigher ist anderer Auffassung und begründet seine Sichtweise hier in einem Gastbeitrag:

Die Tyrannei des Marktes?

Warum die Kirche die Reichen nicht verachtet

Der kritische Artikel von Rainer Hank spießt die intellektuellen und praktischen Schwächen der von Franziskus I vertretenen Befreiungstheologie gekonnt auf. Er enthält aber selbst eine Reihe sachlicher Fehlurteile.

1. Das Neue Testament ist keineswegs einseitig „kommunistisch“ geprägt. Es unterscheidet ausreichend scharf zwischen den Ratschlägen für „die Heiligen“ im Leben „unter Brüdern“ und „Menschen“ gegenüber der Wahrnehmung ihrer beruflichen Verantwortung in „Haushalterschaft“. Hier ist bereits die moderne Unterscheidung von Privatleben und Berufsleben angelegt. Im ersten Fall ist der „Urkommunismus“ gerechtfertigt, im zweiten nicht. Der „Reiche“ soll „haben als ob er nicht hätte“, das heißt erstens helfen und spenden, aber zweitens auch verantwortlich selbstlos mit den anvertrauten Gütern umgehen und ökonomisch „Frucht“ bringen – mindestens den Zins, den der Kredit einbringt. Damit ist auch die Unterscheidung von Privateigentum und anvertrautem fremdem Eigentum gegeben.

2. Die zitierten Polemiken Nietzsches treffen deshalb – als „Vampyr des Imperium Romanum“ – nur ein karikiertes Christentum. Die gut erforschten ökonomischen und sozialen Schwächen des Imperiums sind viel eher an den klassischen Fragen der Kriegswirtschaft und Latifundienbildung, auf Sklavenwirtschaft, Währungsungleichgewichte und Edelmetallflüsse zurückzuführen, als auf die Christen.

3. Im Mittelalter waren keineswegs „nur Klerus und Mönche“ reich. Die Mönche brachten erstmals eine disziplinierte Arbeitskultur von „socii“ – die Grundlage der modernen „Gesellschaft“ – nach Mitteleuropa. Die Zünfte und Städte taten es ihnen nach und wurden bald „sagenhaft“ reich. „Organisierte harte Arbeit“ ist das den Lateinamerikanern fremde Zauberwort, mit dem sowohl das Seelenheil befördert, als auch einem „gefallenen Kosmos“ der Reichtum abgerungen wurde.

4. Die katholische Soziallehre ist von Anfang an keineswegs „gegen Privateigentum“ gewesen. Sie basierte auf dem „Naturrecht“, das – ähnlich wie die lutherische Zwei-Reiche-Lehre – Privateigentum notwendig vorsah. Nur die seelischen und die sozialen Missbrauchsformen des Eigentums wurden angeprangert. Erst das II. Vatikanische Konzil versuchte vergeblich, ähnlich wie die spätere „Befreiungstheologie“, diese Selbstverständlichkeiten aufzulösen.

5. Der Autor unterscheidet ebenso wenig wie die „Befreiungstheologie“ zwischen „Marktwirtschaft“, „freiem Markt“ und „Kapitalismus“. Markt als rechtlich geregelte, unter gleichen Chancen die Ressourcen verteilende Kultureinrichtung ist, außerhalb enger Sippenwirtschaften, das einzige überhaupt funktionierende und relativ gerechte Werkzeug ökonomischer Rationalität. Markt ohne Regeln ist Raub oder Diktatur durch den Stärkeren und Geschickteren. Etwas Anderes haben auch die Freiburger Ordoliberalen nie behauptet. Kapitalismus als die private Emission und Bewirtschaftung von Liquidität, deren teuere Währungsgarantien vom Steuerzahler getragen werden, ist Ausbeutung der Allgemeinheit durch wenige Privilegierte. Bei Unterentwicklung stellt diese einseitige private Kapitalakkumulation einen großartigen Wachstumsbeschleuniger dar. In entwickelten Ökonomien, die nur noch niedrige Realzinsen erwirtschaften können, verstrickt sie Staaten und Unternehmen in unbarmherzig zunehmende Verschuldungskrisen, die regelmäßig in Deflation und Währungsreform enden.

Dr. rer. soc. Helmut de Craigher

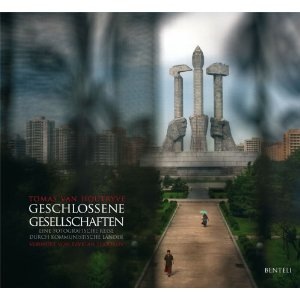

Tomas van Houtryve liefert in dem Bildband

Tomas van Houtryve liefert in dem Bildband