Alvin Plantinga schreibt in seinem Geleitwort zur deutschen Ausgabe von Warrent Christian Belief:

Alvin Plantinga schreibt in seinem Geleitwort zur deutschen Ausgabe von Warrent Christian Belief:

Es versteht sich: Deutsch ist die Sprache der großen Philosophie. Daher habe ich mich zunächst über die Möglichkeit einer deutschen Übersetzung meines Buchs Warranted Christian Belief gefreut, und jetzt bin ich froh darüber, dass das Vorhaben Wirklichkeit geworden ist. (Wer weiß, vielleicht wird das Buch ja in der deutschen Fassung gewinnen.) Hoffentlich wird es den deutschen Lesern von Nutzen sein. Außerdem wäre es schön, wenn die Übersetzung dazu beitragen könnte, dass es bei der Annäherung zwischen der angloamerikanischen und der kontinentaleuropäischen Religionsphilosophie zu Fortschritten kommt. Offensichtlich können wir eine Menge voneinander lernen; und da ist es wichtig, dass wir unsere intellektuellen Ressourcen bündeln und zusammenarbeiten.

Was möchte Plantinga mit dem Buch Gewährleisteter christlicher Glaube eigentlich? Hier ein längeres Zitat aus dem Vorwort:

Dieses Buch lässt sich in zumindest zwei grundverschiedenen Weisen auffassen. Einerseits handelt es sich um ein apologetisches und religionsphilosophisches Unterfangen, nämlich um einen Versuch nachzuweisen, dass eine Reihe von Einwänden gegen den christlichen Glauben fehlschlägt. Dieser Argumentation zufolge sind De-jure-Einwände entweder offensichtlich unplausibel oder sie setzen voraus, dass der christliche Glaube nicht wahr ist. (Zur ersten Kategorie gehören etwa die Einwände, die auf der Behauptung basieren, der christliche Glaube sei nicht gerechtfertigt oder lasse sich nicht rechtfertigen. Zur zweiten Kategorie gehören die Einwände, die auf der These beruhen, dem christlichen Glauben fehle die äußere Rationalität bzw. die Gewähr.) Folglich gibt es keine vertretbaren De-jure-Einwände, die nicht an De-facto-Einwände gebunden wären. Eigentlich hängt also alles von der Wahrheit des christlichen Glaubens ab. Doch damit ist die häufig geäußerte Meinung widerlegt, der christliche Glaube sei intellektuell inakzeptabel – egal, ob er wahr ist oder nicht.

Andererseits jedoch geht es im vorliegenden Buch um christliche Philosophie: um den Versuch, philosophische Fragen – Fragen, wie sie von Philosophen gestellt und beantwortet werden – aus einer christlichen Perspektive zu betrachten und zu beantworten. Für das im 8. und 9. Kapitel vorgestellte erweiterte A/C-Modell nehme ich zweierlei in Anspruch: Erstens zeigt es, dass und inwiefern der christliche Glaube durchaus gewährleistet sein kann, und widerlegt damit eine Reihe von De-jure-Einwänden gegen das Christentum. Außerdem möchte ich je-doch behaupten, dass dieses Modell ein brauchbares Denkgerüst liefert, mit dessen Hilfe Christen an die Erkenntnistheorie des christlichen Glaubens her-angehen können, insbesondere an die Frage, ob und inwiefern das Christentum gewährleistet ist. Demnach gibt es hier zwei Projekte – zwei Argumentationsstränge -, die gleichzeitig entfaltet werden. Das erste dieser beiden Projekte richtet sich an alle – an die Gläubigen ebenso wie an die Ungläubigen. Es soll zu einer fortwährenden öffentlichen Diskussion über die Erkenntnistheorie ihres Glaubens beitragen, ohne sich dabei auf spezifisch christliche Prämissen oder Voraussetzungen zu berufen. Dabei werde ich geltend machen, dass es, von diesem öffentlichen Standpunkt aus gesehen, nicht den geringsten Grund für die Annahme gibt, dem Christentum mangele es an Rechtfertigung, Rationalität oder Gewährleistung – jedenfalls keinen Grund, der nicht die Falschheit des christlichen Glaubens voraussetzt. Das zweite Projekt dagegen – also das Vorhaben, aus christlicher Sicht eine erkenntnistheoretische Darstellung des christlichen Glaubens zu geben – wird für Christen von besonderer Bedeutung sein. Bei diesem Projekt geht man von der Wahrheit des christlichen Glaubens aus und untersucht von diesem Standpunkt aus die Erkenntnistheorie des Christentums, indem man fragt, ob und inwiefern dieser Glaube gewährleistet ist. Vielleicht kann man es sich so vorstellen: Dieses Projekt verhält sich spiegelbildlich zum Vorhaben des philosophischen Naturalisten, der von der Wahrheit des Naturalismus ausgeht und sodann versucht, eine Erkenntnistheorie aufzustellen, die gut zu diesem naturalistischen Standpunkt passt.

Das Buch wurde von Joachim Schulte übersetzt, einem sehr erfahrenen Übersetzer, der beispielsweise Werke von Richard Rorty oder Donald Davidson in die deutsche Sprache übertragen hat. Allerdings muss ich dennoch warnen: Gewährleisteter christlicher Glaube ist keine leichte Lektüre!

VD: RK

Alvin Plantinga schreibt in seinem Geleitwort zur deutschen Ausgabe von Warrent Christian Belief:

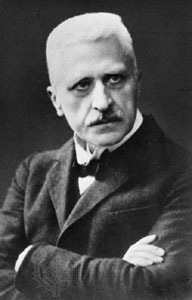

Alvin Plantinga schreibt in seinem Geleitwort zur deutschen Ausgabe von Warrent Christian Belief: Friedrich von Schiller (1759-1805) ist in einem pietistischen Milieu in Marbach am Neckar aufgewachsen. Er distanzierte sich früh vom christlichen Glauben und beschäftigte sich mit religionsphilosophischen Fragen. Ergebnisse dieser Überlegungen hat er in seinen Schriften zur ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts festgehalten. Astrid Nettling hat für den DLF einen interessanten Beitrag über Schillers Religionsauffassung produziert:

Friedrich von Schiller (1759-1805) ist in einem pietistischen Milieu in Marbach am Neckar aufgewachsen. Er distanzierte sich früh vom christlichen Glauben und beschäftigte sich mit religionsphilosophischen Fragen. Ergebnisse dieser Überlegungen hat er in seinen Schriften zur ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts festgehalten. Astrid Nettling hat für den DLF einen interessanten Beitrag über Schillers Religionsauffassung produziert: Nur wenige Werke haben das Verständnis von Religion im 20. Jahrhundert so nachhaltig geprägt wie

Nur wenige Werke haben das Verständnis von Religion im 20. Jahrhundert so nachhaltig geprägt wie  Das im Jahr 1902 publizierte Buch

Das im Jahr 1902 publizierte Buch