Die Ausgabe 2/2012 der Zeitschrift Sinn und Form wird Gespräche publizieren, die der Arzt Heinrich Huebschmann (1913–1995) im Jahre 1942 mit einigen herausragenden Intellektuellen geführt hat. Sinn und Form schreibt über Huebschmann:

Die Ausgabe 2/2012 der Zeitschrift Sinn und Form wird Gespräche publizieren, die der Arzt Heinrich Huebschmann (1913–1995) im Jahre 1942 mit einigen herausragenden Intellektuellen geführt hat. Sinn und Form schreibt über Huebschmann:

Die Lust am Widerspruch gehörte zu seinen Wesenszügen, sie war für ihn eine Art Wünschelrute, mit der er sich auf die Suche nach der Wirklichkeit begab. Die nachstehenden Aufzeichnungen zeigen dies am Beispiel seiner Galilei-Kritik, sie zeigen seine Haltung gegen eine Naturwissenschaft, die das Meßbare zum Hauptkriterium erhebt und so zu einer mechanischen Sicht des Lebens kommt.

Die FAZ hat bereits am Mittwoch das bemerkenswerte Gespräch mit dem Pädagogen Eduard Spranger abgedruckt (07.03.2012, Nr. 57, S. N5). Huebschmann bekennt dort: „Ich selbst aber muß für mich gestehen, daß ich erst wieder festen Boden unter den Füßen gewann, als ich mich mit dem Christentum mehr befaßte.“ Kontext des Bekenntnisses ist die Kritik sowohl am extremen Subjektivismus wie auch am Kollektivismus (dem „Marschiertaumel“). Spranger kritisiert anschließend die Roosveltsche und Niedermöllersche Gegenbewegung, die Niedermöllersche dafür, dass sie mehr von der Antithese lebt. In seiner Antwort spricht Huebschmann von der Lebendigkeit und Härte des christlichen Glaubens:

Ja, wenn die letztere nur vom Neinsagen lebt, dann ist auch sie dem Untergang geweiht. Aber es gibt doch auch viele Anzeichen echten Lebens. Ich selbst las kürzlich das Matthäusevangelium. Ich war auf das tiefste überrascht, daß ich eine ganz falsche Schulerinnerung daran hatte. Nichts von jener pietistisch-humanitären Weichheit, die man dem Christentum vorwirft. Welch ungeheure Härte liegt in den Gleichnissen. Das Himmelreich ist ein Fischzug. Die guten Fische werden aufgehoben, die faulen weggeworfen – endgültig! Oder wie grausam ist das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen! Für die törichten, die kein Öl in der Lampe haben, ist es erbarmungslos endgültig aus!

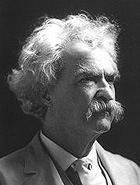

Mark Twain (1835–1910):

Mark Twain (1835–1910): Die Ausgabe 2/2012 der Zeitschrift Sinn und Form wird Gespräche publizieren, die der Arzt Heinrich Huebschmann (1913–1995) im Jahre 1942 mit einigen herausragenden Intellektuellen geführt hat. Sinn und Form

Die Ausgabe 2/2012 der Zeitschrift Sinn und Form wird Gespräche publizieren, die der Arzt Heinrich Huebschmann (1913–1995) im Jahre 1942 mit einigen herausragenden Intellektuellen geführt hat. Sinn und Form