Vor einigen Tagen habe ich darauf hingewiesen, dass der christliche Philosoph Alvin Plantinga in den Ruhestand gegangen ist. Wer sich mit dem Grundgedanken von Plantinga vertraut machen möchte, ist eingeladen, eine knappe Skizze zu lesen, die ich vor einigen Jahren verfasst habe:

Ist der Glaube an Gott basal?

Alvin Plantingas Kritik am klassischen Fundationalismus

Die Erkenntnistheorien der Neuzeit sind fundationalistisch (von lat. »fundatio« oder engl. »foundation« mit der Bedeutung Fundament). Der Begriff »fundationalistisch«sollte nicht in den Nähe der gegenwärtigen Fundamentalismusdebatte gerückt werden, obwohl der Begriff „Fundamentalismus“ in diesem Zusammenhang verwendet wird und einige Leute behaupten, fundationalistische Erkenntnistheorien erzwängen fundamentalistische Politik. Fundationalismus will einfach besagen, dass es sichere oder gewisse Grundlagen der Erkenntnis gibt.

Das, was unserem Wissen letzte Sicherheit gibt, wird auch Axiom genannt. Hans Albert bezeichnet eine erkenntnistheoretische Grundlage oder ein Axiom als archimedischen Punkt (Albert, Traktat über kritische Vernunft, S. 10) und knüpft damit an die Meditationen über die Grundlagen der Philosophie von René Descartes an (Meditationen, S. 20–21):

Die gestrige Betrachtung hat mich in so gewaltige Zweifel gestürzt, daß ich sie nicht mehr vergessen kann, und doch sehe ich nicht, wie sie zu lösen sind; sondern ich bin wie bei einem unvorhergesehenen Sturz in einen tiefen Strudel so verwirrt, daß ich weder auf dem Grunde festen Fuß fassen, noch zur Oberfläche emporschwimmen kann. Dennoch will ich mich herausarbeiten und von neuem eben den Weg versuchen, den ich gestern eingeschlagen hatte: nämlich alles von mir fernhalten, was auch nur den geringsten Zweifel zuläßt, genau so, als hätte ich sicher in Erfahrung gebracht, daß es durchaus falsch sei. Und ich will so lange weiter vordringen, bis ich irgend etwas Gewisses, oder, wenn nichts anderes, so doch wenigstens das für gewiß erkenne, daß es nichts Gewisses gibt. Nichts als einen festen und unbeweglichen Punkt verlangte Archimedes, um die ganze Erde von ihrer Stelle zu bewegen, und so darf auch ich Großes hoffen, wenn ich nur das geringste finde, das sicher und unerschütterlich ist.

Descartes hat das Bedürfnis nach Gewißheit. Mittels des methodischen Zweifels sucht er nach dem, was nicht mehr bezweifelt werden kann. Er scheint selbst überrascht darüber, dass man so gut wie alles begründet anzweifeln kann. Er sieht sich gezwungen, einzugestehen, »daß an allem«, was er früher für wahr hielt, »zu zweifeln möglich ist« (Meditationen, S. 41). Das Letzte, was er nicht mehr bezweifeln kann, entdeckt Descartes im Selbstbewusstsein (Meditationen, S. 22):

Da alle Gründe, die ich gegen meine Existenz vorbringen kann, zugleich für meine Existenz sprechen – denn ich bin ja der, der da denkt –, bin ich an einem Punkt angekommen, der nicht mehr bezweifelt werden kann, der deshalb notwending wahr ist. Und so komme ich, nachdem ich nun alles mehr als genug hin und her erwogen habe, schließlich zu der Feststellung, daß dieser Satz: »Ich bin, ich existiere«, sooft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig wahr ist.

Descartes hatte sein Fundament gefunden. Sein »cogito ergo sum« ist für ihn das Fundament, das eine feste, unerschütterliche Grundlage für das Wissen garantiert.

In der Ideengeschichte der Menschheit hat es viele solcher Fundamente gegeben. Für den auf Descartes zurückgehenden Rationalismus ist die selbstbewusste Vernunft der nicht mehr hinterfragbare Maßstab gesicherter Erkenntnis. Bei den Empiristen, wie z.B. bei Francis Bacon, gelten Sinneserfahrungen als ultimatives Kriterium für die Gewinnung zuverlässigen Wissens. Für Materialisten wie Marx und Engels soll alles eine uns vorgegebene Materie normieren. Arthur Schopenhauer oder später Hugo Dingler proklamierten aufgrund der Beobachtung, dass letzte Grundlagen immer durch Entscheidungen qualifiziert werden, den Willen als letztgültigen Gesetzgeber. Jürgen Habermas ist bescheidener. Das letzte Kriterium unserer Erkenntnis ist für ihn ein Konsens, der durch kompetente Redner innerhalb idealer Sprechsituationen kommunikativ ausgehandelt wird …

Hier geht es weiter: Plantinga.pdf

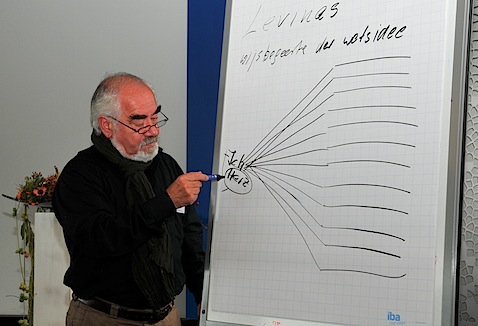

Thema des Symposiums war die so genannte »Amsterdamer Philosophie«, die von dem reformierten, holländischen Philosoph Herman Dooyeweerd (1894–1977) begründet wurde. Dooyeweerd zeigte durch umfangreiche Untersuchungen, dass das Denken der Menschen von Erkenntnisinteressen bestimmt wird. Anders als Immanuel Kant, der eine reine Vernunft behauptete und die logische Wirklichkeit verabsolutierte, wird nach Dooyeweerd alles Denken von im Herzen der Menschen verankerten Grundmotiven geprägt.

Thema des Symposiums war die so genannte »Amsterdamer Philosophie«, die von dem reformierten, holländischen Philosoph Herman Dooyeweerd (1894–1977) begründet wurde. Dooyeweerd zeigte durch umfangreiche Untersuchungen, dass das Denken der Menschen von Erkenntnisinteressen bestimmt wird. Anders als Immanuel Kant, der eine reine Vernunft behauptete und die logische Wirklichkeit verabsolutierte, wird nach Dooyeweerd alles Denken von im Herzen der Menschen verankerten Grundmotiven geprägt. Professor Gerrit Glas von der Freien Universität Amsterdam (NL) stellte in seinen Vorträgen heraus, dass die Amsterdamer Philosophie für die Psychologie sehr fruchtbar gemacht werden kann. Der renommierte Psychiater und Philosoph demonstrierte anhand vieler Fallbeispiele aus seiner Forschungsarbeit, dass der Dooyeweerdsche Ansatz der Komplexität des Menschen angemessener ist, als Anthropologien, die sich auf wenige Aspekte des Menschen konzentrieren. Hier bewährt sich insbesondere die Lehre von der »Souveränität im eigenen Kreis«, sagte Glas. Demnach ist die Wirklichkeit durch Sphären strukturiert, in denen jeweils eigene Gesetze gelten. So können etwa die Gesetze der Biologie nicht einfach auf die Psychologie übertragen werden oder umgekehrt. Denn während die Biologie das Biotische studiert, beschäftigt sich die Psychologie mit dem Psychischen. In beiden Spähren gelten unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten.

Professor Gerrit Glas von der Freien Universität Amsterdam (NL) stellte in seinen Vorträgen heraus, dass die Amsterdamer Philosophie für die Psychologie sehr fruchtbar gemacht werden kann. Der renommierte Psychiater und Philosoph demonstrierte anhand vieler Fallbeispiele aus seiner Forschungsarbeit, dass der Dooyeweerdsche Ansatz der Komplexität des Menschen angemessener ist, als Anthropologien, die sich auf wenige Aspekte des Menschen konzentrieren. Hier bewährt sich insbesondere die Lehre von der »Souveränität im eigenen Kreis«, sagte Glas. Demnach ist die Wirklichkeit durch Sphären strukturiert, in denen jeweils eigene Gesetze gelten. So können etwa die Gesetze der Biologie nicht einfach auf die Psychologie übertragen werden oder umgekehrt. Denn während die Biologie das Biotische studiert, beschäftigt sich die Psychologie mit dem Psychischen. In beiden Spähren gelten unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten.