Papst Benedikt XVI. hat mit Zeichnung vom 14. April 2012 einen Brief an die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz geschrieben. In diesem Brief geht er auf die angemessene Übersetzung des sogenannten „Kelchwortes“ im Hochgebet der Katholischen Messe ein. Es geht um die Frage, ob beim Abendmahl davon gesprochen werden soll, dass Jesus „für alle“ oder „für viele“ gestorben ist. Papst Benedikt XVI. möchte zurück zur Formulierung „für viele“, da sie in den neutestamentlichen Einsetzungsworten zu finden ist und begründet dies unter anderem mit einer Abkehr vom bisher vorausgesetzten „Semitismus“ bei der Übersetzung der griechischen Evangelienworte. Dabei weist er darauf hin, dass die Konzepte der Übersetzer oder Ausleger den Bibeltext nicht verdecken dürfen, also zwischen dem Bibeltext und seiner Interpretation zu unterscheiden ist. Ihm, der liturgische Gebete in vielen Sprachen sprechen muss, ist „im Lauf der Jahre immer mehr auch persönlich deutlich geworden, dass das Prinzip der nicht wörtlichen, sondern strukturellen Entsprechung als Übersetzungsleitlinie seine Grenzen hat“. Er schreibt:

Lassen Sie mich zunächst kurz ein Wort über die Entstehung des Problems sagen. In den 60er Jahren, als das Römische Missale unter der Verantwortung der Bischöfe in die deutsche Sprache zu übertragen war, bestand ein exegetischer Konsens darüber, dass das Wort „die vielen“, „viele“ in Jes 53,1l f. eine hebräische Ausdrucksform sei, um die Gesamtheit, „alle“ zu benennen. Das Wort „viele“ in den Einsetzungsberichten von Matthäus und Markus sei demgemäß ein Semitismus und müsse mit „alle“ übersetzt werden. Dies bezog man auch auf den unmittelbar zu übersetzenden lateinischen Text, dessen „pro multis“ über die Evangelienberichte auf Jes 53 zurückverweise und daher mit „für alle“ zu übersetzen sei. Dieser exegetische Konsens ist inzwischen zerbröckelt; er besteht nicht mehr. In der deutschen Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift steht im Abendmahlsbericht: „Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird“ (Mk 14, 24; vgl. Mt 26, 28). Damit wird etwas sehr Wichtiges sichtbar: Die Wiedergabe von „pro multis“ mit „für alle“ war keine reine Übersetzung, sondern eine Interpretation, die sehr wohl begründet war und bleibt, aber doch schon Auslegung und mehr als Übersetzung ist.

Diese Verschmelzung von Übersetzung und Auslegung gehört in gewisser Hinsicht zu den Prinzipien, die unmittelbar nach dem Konzil die Übersetzung der liturgischen Bücher in die modernen Sprachen leitete. Man war sich bewusst, wie weit die Bibel und die liturgischen Texte von der Sprach- und Denkwelt der heutigen Menschen entfernt sind, so dass sie auch übersetzt weithin den Teilnehmern des Gottesdienstes unverständlich bleiben mussten. Es war ein neues Unternehmen, dass die heiligen Texte in Übersetzungen offen vor den Teilnehmern am Gottesdienst dastanden und dabei doch in einer großen Entfernung von ihrer Welt bleiben würden, ja, jetzt erst recht in ihrer Entfernung sichtbar würden. So fühlte man sich nicht nur berechtigt, sondern geradezu verpflichtet, in die Übersetzung schon Interpretation einzuschmelzen und damit den Weg zu den Menschen abzukürzen, deren Herz und Verstand ja von diesen Worten erreicht werden sollten.

Thomas Söding, Neutestamentler in Bochum, hat für den DLF die Debatte kurz kommentiert. Ich teile seine Position nicht, gebe aber hier gern die Stellungnahme wieder:

[podcast]http://podcast-mp3.dradio.de/podcast/2012/04/27/dlf_20120427_0936_4583b569.mp3[/podcast]

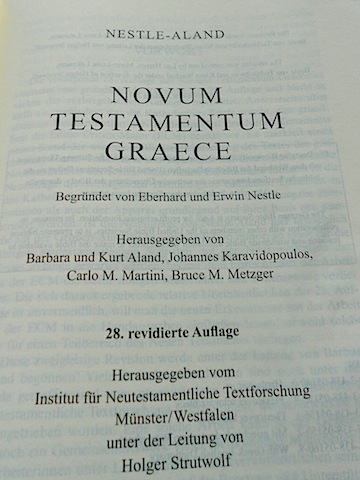

Es ist soweit: die 28. Auflage des Nestle-Aland ist fertig und die Auslieferung an den Buchhandel steht kurz bevor. Der Text ändert sich gegenüber der 27. Auflage an insgesamt 34 Stellen, darunter sind Verse wie Jak 2,3, wo aus „ἐκεῖ ἢ κάθου“ „ἢ κάθου ἐκεῖ“ geworden ist, oder Jd 5, wo anstelle von „πάντα ὅτι [ὁ] κύριος ἅπαξ“ nun „ἅπαξ πάντα ὅτι Ἰησοῦς“ steht.

Es ist soweit: die 28. Auflage des Nestle-Aland ist fertig und die Auslieferung an den Buchhandel steht kurz bevor. Der Text ändert sich gegenüber der 27. Auflage an insgesamt 34 Stellen, darunter sind Verse wie Jak 2,3, wo aus „ἐκεῖ ἢ κάθου“ „ἢ κάθου ἐκεῖ“ geworden ist, oder Jd 5, wo anstelle von „πάντα ὅτι [ὁ] κύριος ἅπαξ“ nun „ἅπαξ πάντα ὅτι Ἰησοῦς“ steht. Eckhard J. Schnabel, vielen noch bekannt als FTA-Dozent, ist zum Professor für Neues Testament an das

Eckhard J. Schnabel, vielen noch bekannt als FTA-Dozent, ist zum Professor für Neues Testament an das