Bei einer prominent besetzten Debatte über die Religion stritten im Jahr 2011 Wolfgang Huber, Matthias Matussek, Wilhelm Imkamp, Gloria von Thurn und Taxis gegen die Religionskritiker Monika Frommel, Necla Kelek, Philipp Möller und Alan Posener. Vor allem der Pädagoge Philipp Möller nahm mit seiner Polemik gegen die Religion viele Menschen für sich ein.

Hier ein Mitschnitt der Debatte. Möller, Pressereferent der Giordano-Bruno-Stiftung, spricht ab Minute 28:00:

Hier eine kurze Analyse der Ausführungen von Markus Widenmeyer:

Möller beginnt mit der Aussage, es sei schlicht und einfach absurd, an Gott zu glauben, nur weil man das Gegenteil nicht beweisen kann. Diese Behauptung ist nicht einmal falsch, aber sie ist völlig irreführend. Mir fällt niemand ein, der aus diesem Grund an Gott glaubt. Vielmehr spricht eine ganze Reihe von z.T. recht starken Argumenten für die Existenz Gottes (von denen ich einige in meinem Buch „Welt ohne Gott?“ zu entfalten versucht habe). Solche Argumente werden seit einigen Jahrzehnten in der analytischen Religionsphilosophie auf hohem Niveau diskutiert. Diese Disziplin wechselwirkt dabei z.T. sehr eng mit den Natur- oder Geschichtswissenschaften.

Möller geht mit keinem Wort darauf ein. Und so müssen unter anderem sein witziger (?) Vergleich mit der Zahnfee oder die pauschale Abstempelung von Nicht-Atheisten als primitiv und ohne intellektuelle und emotionale Reife als Ersatz für wirkliche Argumente herhalten.

Den Religionen wirft er sinngemäß vor, die Welt in den Schemata von gut und schlecht zu bewerten. Aber das machen alle Menschen, auch Atheisten. Und Möller zielt ja offenkundig darauf ab, einem (unkritischen) Publikum zu suggerieren, dass Religion schlecht und Atheismus gut sei.

Als (angeblich) große Vordenker nennt er: Epikur, Darwin, Marx, Feuerbach und Kant. Wer aber Autoritäten heranzieht, statt selber wirklich inhaltlich zu argumentieren, zeigt substanzielle Schwäche. Tatsache ist, dass die fünf genannten Herren keine belastbaren Argumente für den Atheismus vorgebracht haben. Kant war sogar ein Gegner des Atheismus und vertrat die Ansicht, dass wir im Rahmen der Moralphilosophie die Existenz Gottes postulieren müssen.

Möller kritisiert den massiven Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen. Um ein wirkliches Argument daraus zu machen, hätte er aber zeigen müssen, dass es dort eine deutlich höhere Missbrauchsrate als sonst gibt und dass dies signifikant mit Religion zu tun hat. Hat er aber nicht. Nicht einmal versucht.

Dann die Behauptung, Grundrechte mussten gegen Religion erkämpft werden. Das ist historisch zwar zum Teil richtig, aber auch zum Teil falsch. Was das biblische Christentum anbelangt, ist es historisch und systematisch-theologisch falsch. Möller hätte z.B. das Buch von Alvin Schmidt „Wie das Christentum die Welt veränderte“ lesen sollen. Übrigens war im Kommunismus der Atheismus quasi Staatsreligion (eine historisch recht einmalige Situation). Der Menschenrechtssituation hat es aber (z.B. unter Stalin, Mao oder Pol Pot) nichts genutzt. Wohl aber die christlich motivierten Bemühungen zur Abschaffung der Sklaverei z.B. durch William Wilberforce, um nur ein Beispiel zu nennen.

Ein anderer Vorwurf lautet: Religiöse Gruppierungen glaubten im Besitz absoluter Wahrheit zu sein. Aber was will Möller damit sagen? (Und was ist der logische Unterschied zwischen „absolut wahr“ und „wahr“?) Macht dieser Umstand (falls er stimmt) z.B. die Existenz Gottes unplausibel? Wenn Mathematiker z.B. an die „absolute Wahrheit“ mathematischer Theoreme glauben, beweist dies dann, dass diese Theoreme falsch sind? Es ist richtig: Theisten (so wie ich einer bin), glauben, dass ihre eigene Weltsicht wahr ist. Aber das tut jeder rationale Mensch. Oder glaubt etwa jemand, dass das, was er für wahr hält, falsch ist? Und glauben Atheisten nicht, dass der Atheismus wahr, meinetwegen „absolut wahr“, ist?

Sodann kritisiert Möller „Berufschristen“, die Homosexualität als Sünde bezeichnen, die wider die Natur sei. Auch hier müsste Möller erst seine Hausaufgaben machen. Er müsste z.B. belegen, dass es objektiv schlecht ist, HS als Sünde zu bezeichnen, bzw. warum dies den Glauben an Gott unplausibel macht. Übrigens hatte bereits Immanuel Kant, den Möller soeben lobend als Aufklärer gegen Religion erwähnte, in seinen Vorlesungen über Moralphilosophie Homosexualität als Verbrechen wider die Natur (lat. crimen carnis contra naturam).

Keinen Einwand habe ich gegen Möllers These, dass Kritik an Religion (er erwähnt den Islam) erlaubt sein müsse. Ja, Kritik an jeder Weltanschauung muss erlaubt sein, sei es am Christentum, am Islam – und genauso am Atheismus, lieber Herr Möller. Am Ende wird der rationale Mensch sehen (wollen), für was die Kraft der Fakten und Argumente in Summe spricht.

Die Alternativen zu Religion, so Möller: Aufklärung, Humanismus, Wissenschaft, Philosophie. Nun, echte Aufklärung, Wissenschaft und Philosophie sind (oder wären), dass man wirklich bessere Gründe und Argumente vorbringt. Genau das hat Möller jedoch nicht getan, ja nicht einmal in Ansätzen.

Möller plädiert für eine Ethik, „die sich an den Interessen des Menschen orientiert und übrigens auch aller anderer Tiere.“ Mit keinem Wort erwähnt er aber die m.E. schwerwiegenden Probleme, wie Interessen objektivierbar sind, wie man gegensätzliche Interessen ausgleicht, und vor allem, wie eine solche Ethik ohne eine absolute Instanz des Guten (Gott) wirklich begründbar ist. Auch nicht, dass die Tendenz der ethischen Nivellierung von Mensch und Tier ein Vorläuferphänomen des Nationalsozialismus war (z.B. beim Lieblingsvordenker vieler moderner Atheisten, Ernst Haeckel).

Es darf die Forderung nicht fehlen, Religion müsse Privatsache sein. Gut, aber dann müssen alle anderen Weltanschauungen, wie z.B. der Atheismus, auch Privatsache sein. Ich fordere eine strikte Trennung von Wissenschaft und Atheismus sowie Politik und Atheismus!!

Realistischer wäre aber anzuerkennen, dass Menschen für ihre Weltanschauung jeweils werben, und sie in Politik, Gesellschaft und auch Wissenschaft hineintragen, so dass es nicht selten (meist unterschwellig) um weltanschauliche Auseinandersetzungen geht. Und hier ist seit über einem Jahrhundert gerade der Atheismus bzw. Naturalismus sehr einflussreich, was man z.B. am allseits beliebten Kreationisten-Bashing erkennen kann.

Interessanterweise vertritt gerade das Neue Testament der Bibel recht klar die Trennung von Staat und Glaube. Denn die wirkliche Wahrheit kann nicht staatlich verordnet, mit Gewalt durchgesetzt oder mittels staatlicher Bildungseinrichtungen indoktriniert werden. Vielmehr verlangt sie von jedem Menschen eine persönliche Entscheidung ab.

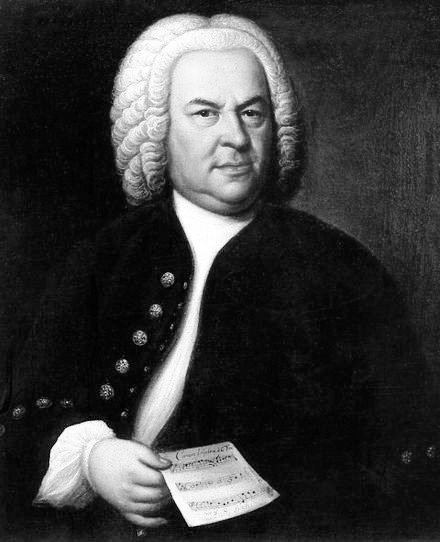

„Johann Sebastian Bach war bekennender Anhänger Luthers“,

„Johann Sebastian Bach war bekennender Anhänger Luthers“,