Meinen ersten Computer kaufte ich 1985. Ich war damals 20 Jahre alt. Damit gehöre ich weder zu den „digitalen Ureinwohnern“, die eine Welt ohne Computer nicht mehr kennengelernt haben, noch zu den „digitalen Einwanderern“, die erst als Erwachsene der Computerwelt begegnet sind. Ich bin irgendetwas mittendrin.

In meinem Freundeskreis war ich der Erste, der seine Nächte mit dem Rechner verbrachte. Ich interessierte mich damals für das Programmieren, das Entwickeln von kleinen Datenbanken und natürlich die enorm nützlichen Textverarbeitungen. „Digital Kids“ können sich gar nicht mehr vorstellen, was es bedeutet, eine Hausarbeit mit einer Schreibmaschine und „Tippex“ (eine Korrekturflüssigkeit zum Überdecken von Tippfehlern) zu schreiben. Für uns war das damals ein gewaltiger Entwicklungsschritt, Texte vor dem endgültigen Ausdruck stilistisch überarbeiten und korrigieren zu können. Zwar haben wir gelegentlich Wochen damit verbracht, Druckertreiber zu schreiben, die in der Lage waren, Sonderzeichen und Altsprachen zu drucken. Aber es war trotzdem eine große Erleichterung und machte riesigen Spaß.

In dieser Zeit lernte ich auch meine ersten digitalen Bibeln kennen. Mit einfachen Textdateien auf Disketten (Datenträger, die man in so genannte Laufwerke geschoben hat, um Daten zu lesen oder zu schreiben) fing es an. So waren wir nicht mehr gezwungen, Bibeltexte mühsam abzuschreiben, sondern konnten sie in unsere Ausarbeitungen hineinkopieren. Später kamen einfache Bibelprogramme mit schlichten oder bereits diffizilen Suchmöglichkeiten hinzu.

Die erste kommerzielle Bibelsoftware war für mich Elbikon und lief unters Windows 3.1. Später erwarb ich das BibleWorks-Paket, das ebenfalls unter Windows läuft und einschließlich der Ursprachen über Jahre hervorragende Dienste geleistet hat. BibleWorks zählt noch heute zu den führenden Bibelanwendungen (www.bibleworks.com). Als ich 2006 vollständig in die Welt von Apple wechselte, musste ich mich von Bibelworks trennen, da es damals keine praktikable Möglichkeit gab, unter dem Macintosh-Betriebssystem damit zu arbeiten. Ich verkaufte BibleWorks und wechselte zur Bibel-Software Accordance (www.accordancebible.com). Accordance war damals unter Theologen, die mit einem „Apple“ arbeiteten, das Programm der Wahl. Es eröffnete völlig neue Möglichkeiten im Umgang mit biblischen Texten und bibelnahen Referenzen. Damals veröffentlichte ich eine Rezension über Accordance und stehe noch heute zu der Begeisterung, die aus ihr spricht. Accordance ist in der aktuellen Version 12 eine exzellente Anwendung und gerade dort, wo schnelle Verarbeitung und große Exaktheit erwartet werden, etwa in der Forschung, sehr zu empfehlen.

Im Jahre 2016 bin ich trotzdem zur Bibel-Software Logos gewechselt. Dafür gibt es vor allem fünf Gründe:

Erstens liebe ich die Möglichkeit, in meinen Texten Begriffe, Sätze und Abschnitte zu markieren. Das geht unter Logos ganz hervorragend. Zwar kann das eine Software wie Accordance auch. Aber die Markierungen und Anmerkungen werden dort nicht auf dem Server gespeichert, sondern lokal auf dem genutzten Gerät. Leider sind mir beim Synchronisieren meine Hinterlegungen mehrfach verloren gegangen. Unter Logos läuft das ganz hervorragend und ich kann mir inzwischen diese Option nicht mehr wegdenken.

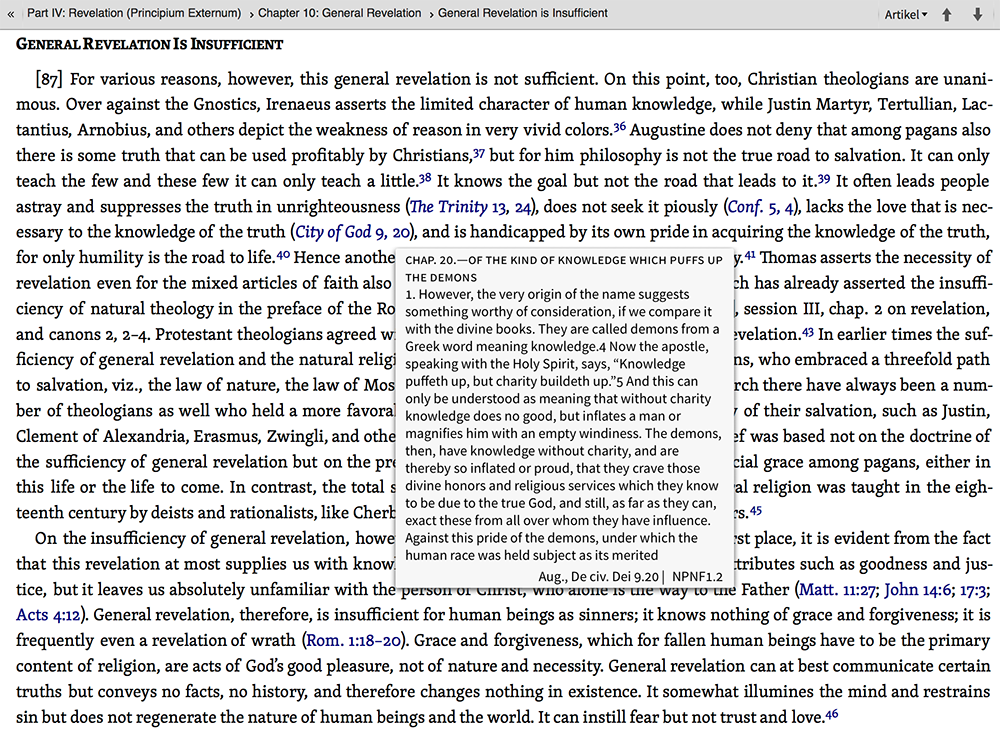

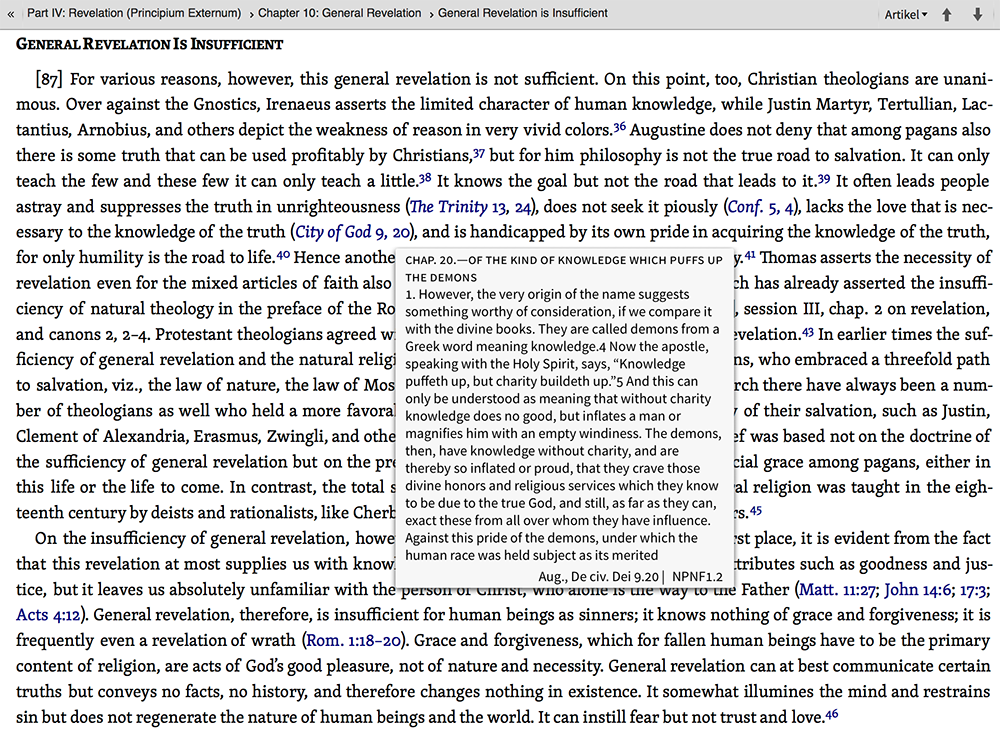

Zweitens nutze ich Logos nicht nur zum Bibelstudium, sondern auch zur Lektüre von eBooks. Das Angebot unter Logos ist einfach gigantisch und meist sind die Bücher untereinander verknüpft. Das bedeutet, dass, wenn ich etwa in der Dogmatik von Herman Bavinck einen Verweis auf den Gottesstaat von Augustinus finde, ich über ein Popup-Fenster die Referenzstelle sofort einsehen und – wenn ich das möchte – auch in das Buch „springen“ kann. Das setzt natürlich voraus, dass ich das entsprechende Werk unter Logos auch besitze. Ich habe durch diese Funktion schon immens viel Zeit gespart.

Zweitens nutze ich Logos nicht nur zum Bibelstudium, sondern auch zur Lektüre von eBooks. Das Angebot unter Logos ist einfach gigantisch und meist sind die Bücher untereinander verknüpft. Das bedeutet, dass, wenn ich etwa in der Dogmatik von Herman Bavinck einen Verweis auf den Gottesstaat von Augustinus finde, ich über ein Popup-Fenster die Referenzstelle sofort einsehen und – wenn ich das möchte – auch in das Buch „springen“ kann. Das setzt natürlich voraus, dass ich das entsprechende Werk unter Logos auch besitze. Ich habe durch diese Funktion schon immens viel Zeit gespart.

Drittens liebe ich die Logos-Software für mein Tablet. Da ich viel unterwegs bin, lese ich sowohl meine Bibel als auch sonstige Literatur auf dem iPad. Die Logos-Anwendung ist mir inzwischen ein nicht mehr wegzudenkender Begleiter geworden. Ich studiere damit (fast) täglich meine Bibeltexte, führe Gebetslisten und gehe der theologischen Literatur auf den Grund. So kann ich etwa die Zeitschrift Themelios im Logos-Format abonnieren und komfortabel lesen. Die 2018 erschienene mobile Logos-Anwendung hat einige Funktionen gründlich überarbeitet. Ich kann jetzt beispielsweise mehrere Bücher öffnen und einfach zwischen den Texten hin- und herspringen. Verbesserungen wünsche ich mir noch bei der Suchfunktion. Eine nüchterne Suche innerhalb des Buches, das ich gerade lese, würde das Erschließen von Inhalten vereinfachen. Derzeit muss ich noch in ein extra Suchmenü wechseln und eine entsprechende Auswahl vornehmen.

Viertens schätze ich die dynamische Preisgestaltung. Ich muss das kurz erklären: Manchmal kommt es vor, dass ich zum Beispiel einen Kommentar aus einer Kommentarreihe gekauft habe. Wenn ich später die gesamte Reihe erwerbe, zum Beispiel im Rahmen einer Rabattaktion, erkennt Logos beim Bestellvorgang, dass ich bereits einen Kommentar aus dieser Reihe besitze und kalkuliert entsprechend günstiger. Gleiches gilt auch für Paketangebote. Die Funktion hat mich schon mehrfach davor bewahrt, Bücher doppelt zu erwerben.

Besonders hervorheben möchte ich den fünften Grund für meinen Systemwechsel: Ich kenne keine Bibel-Software, die so viele deutsche Werke anbietet wie Logos. Der Hersteller hat sich vor Jahren entschlossen, auf dem deutschsprachigen Markt Fuß zu fassen und dafür personell und lizenzrechtlich enorm investiert. Schon mit der deutschen Version von Logos 6 Gold sind bedeutende Werke ausgeliefert worden. Ich nenne mal Siebenthals Griechische Grammatik zum Neuen Testament, das Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament (ThWAT) oder den Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch von Strack und Billerbeck (3 Bände).

Mit der deutschsprachigen Version 7 legt Logos noch einmal nach. So gehört bei der Version Gold Herders Theologischer Kommentar zum NT (24 Bände) dazu. Schon in der Version Silber ist mein geliebtes Exegetisches Wörterbuch zum Neuen Testament (EWNT) von Balz und Schneider oder auch das Theologische Handwörterbuch zum Alten Testament von Jenni und Westermann (2 Bände) enthalten. Nicht alle Werke können derzeit ausgeliefert werden. Es wird noch an ihnen gearbeitet. Wer allerdings jetzt Logos 7 erwirbt, bekommt die Produkte im Laufe der nächsten Monate nachgeliefert.

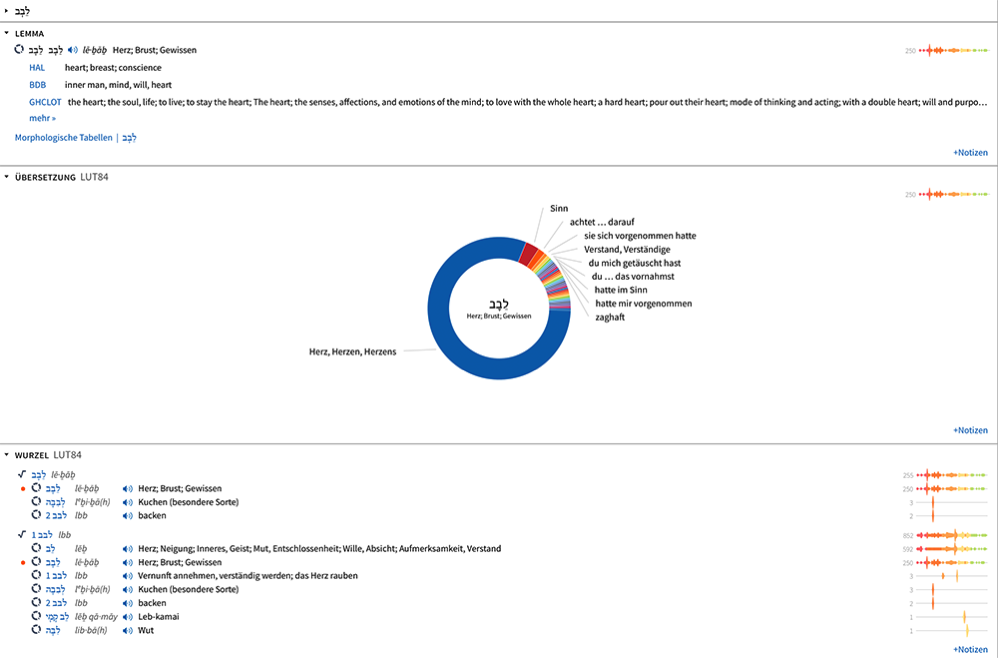

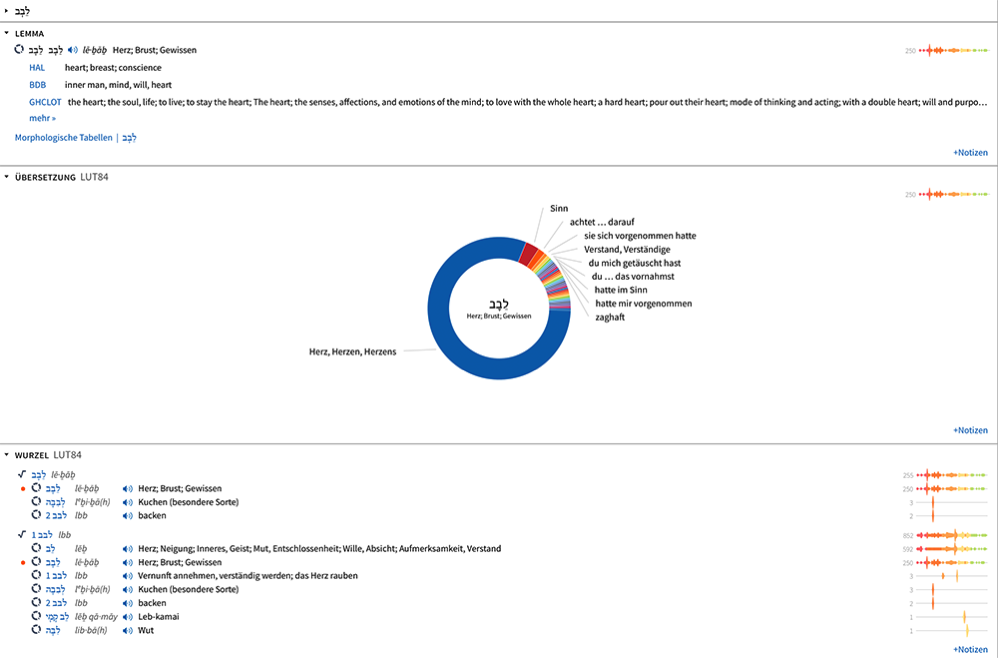

Hinzu kommt, dass in der Version 7 die Datensätze für das Nachschlagen und Visualisieren von exegetischen Befunden überarbeitet und erweitert worden sind. Dank ihnen lässt sich in Logos jedes Wort des Bibeltextes nun auch in deutscher Sprache gründlich analysieren. Neben Bedeutungen und Wortformen stehen viele andere Informationen bereit, wie etwa Paralleltexte, Stilfiguren oder syntaktische Funktionen (die meisten Funktionen allerdings erst ab der Version Gold).

Für Einsteiger hält der Hersteller eine kleine Version bereit, die derzeit mit einem Frühveröffentlichungsrabatt von 20 Prozent erworben werden kann. Theologiestudenten und Theologen werden bei Silber oder Gold einsteigen. Ich kann das jedenfalls sehr empfehlen!

Hier der Link für mehr Informationen: de.logos.com.