Der Verlag Hexham Press publiziert in Zusammenarbeit mit dem Acton Institut und der Kuyper Translation Society 12 Bände mit der politische Theologie von Abraham Kuyper in englischer Sprache. Es heißt dazu in einer Mitteilung zum Geburtstag von Kuyper:

Kuyper’s Collected Works in Public Theology include eight key works spread across 12 volumes:

Kuyper’s Collected Works in Public Theology include eight key works spread across 12 volumes:

- In Kuyper’s seminal three-volume work, Common Grace, he presents a constructive public theology of cultural engagement rooted in the common humanity Christians share with the rest of the world.

- In Pro Rege, Kuyper applies the principles laid out in Common Grace to life under the lordship of Christ.

- In Our Program, Kuyper constructs a Christian alternative to the secular politics of his day. His political program sees the church and state engaging fully with each other while remaining fully separate.

- The six other volumes in the collection are anthologies of Kuyper’s thoughts, writings, and speeches on a wide variety of subjects: caring for the poor and personal social ethics; Christianity’s relationship to Islam; the church and ecclesiology; business & economics; and education.

Die Bände können elektronisch für die Software Logos oder als gedruckte Bücher erworben werden. Ein Kombi-Angebot gibt es ebenfalls.

Mehr Informationen und ein kurzes Einführungsvideo gibt es hier: blog.logos.com.

Da Abraham Kuyper in Deutschland weniger bekannt ist, hier noch ein zur Werkausgabe passender Auszug aus dem Aufsatz „Abraham Kuyper“, aus: Vergangenheit als Lernfeld, Bonn, 2015, S. 255–266, hier S. 258–262):

[Kuyper] hoffte, die Volkskirche theologisch und strukturell reformieren zu können, stieß jedoch auf so viele Widerstände, dass es schließlich wie schon 1834 zu einer Abspaltung kam. 1886 entstand unter Kuypers Einfluss die neue Gereformeerde Kerken in Nederland, in der unter großen Mühen ungefähr 400.000 „Abgetrennte“ zusammengeführt werden konnten.

Kuyper fragte nicht nur nach dem angemessenen christlichen Einfluss auf die Kultur und die Gestalt der Kirche, sondern schenkte auch den christlichen Schulen große Aufmerksamkeit. Die reformierten Schulen wurden 1806 in öffentliche Einrichtungen umgewandelt. „In ihnen sollte die Erziehung ‚zur Bildung aller christlichen und gesellschaftlichen Tugenden‘ dienen“, wie es das Schulgesetz von 1857 später formulierte. Kuyper nahm an der Verchristlichung staatlicher Schulen Anstoß und plädierte für die Errichtung konfessioneller Schulen. Neben den staatlichen wurden so auch protestantische und katholische Schulen eingerichtet, die freilich erst ab 1920 Fiskalen staatlichen Schulen gleichgestellt wurden.

Durch sein Interesse an der Schulpolitik lernte Kuyper den von ihm sehr geschätzten niederländischen Politiker und Historiker Guillaume Groen van Prinsterer kennen und wurde von ihm in die Politik eingeführt. 1874 erfolgt die Wahl als Abgeordneter in die zweite Kammer des niederländischen Parlaments. Da Geistliche keine Parlamentsmitglieder sein durften, musste er seinen Pastorenberuf aufgeben. Groen und Kuyper machten sich für eine Reformierung der niederländischen Gesellschaft in calvinistischem Sinne stark und bekämpften gegen den als Übel ihrer Zeit angesehenen Geist der Französischen Revolution. Auf diese Weise entstand die „erste wirklich organisierte politische Partei der Niederlande, die ‚Antirevolutionäre‘ oder ‚Christlich-Historische Partei‘, deren Grundsätze Kuyper 1878 mit dem Manifest ‚Ons Program‘ aufstellte und durch ausführliche Erklärungen erläuterte.“ Kuyper wollte die katholischen und liberalen Einflüsse in den Niederlanden keinesfalls leugnen, stellt aber den durch die Reformation erlangten besonderen Charakter im Volke heraus. Er konnte allerdings als Parlamentsmitglied zu seiner großen Enttäuschung nur wenig bewirken. Die Aufgaben im Parlament und große publizistische Aktivitäten wurden ihm bald zu viel. Er erlitt 1876, wie schon 1862, wegen Überarbeitung einen dramatischen Schwächeanfall und musste sich für ein Jahr bei einem Auslandsaufenthalt in der Schweiz, in Italien und in Frankreich regenerieren. Er selbst schrieb, dass er in dieser Zeit der Krise „zur Entschiedenheit der entschiedenen und tiefgreifenden Religion“ seiner Vorfahren geführt wurde. Später, in den Jahren 1901 bis 1905, wurde er allerdings in Personalunion Ministerpräsident und Innenminister der Niederlande und griff so nochmals aktiv in die Politik ein.

Als er nach Holland zurückkehrt, geht er weder in die Politik noch in den Pfarrdienst, sondern widmet sich zwei anderen gewaltigen Herausforderungen: Einerseits der Entwicklung „des Calvinismus sowohl als Theologie wie als Lebensanschauung in einem System, das in den neuen Kontext des 19. Jahrhunderts paßt“, und andererseits der „Ausbildung junger Menschen, die dieses Programm theoretisch auszubauen und in die Praxis umzusetzen gewillt sind.“ Er sah kaum Chancen, diese ambitionierten Pläne an bestehenden Universitäten umzusetzen, da er sich dort hätte mit dem akademischen Establishment arrangieren müssen. Er griff den bereits 1875 geäußerten Gedanken einer Universitätsgründung wieder auf und beabsichtigte die Bildung einer Universität auf der Grundlage einer reformierten Weltanschauung. Kuyper wollte nicht nur das reformierte Bekenntnis gegenüber Liberalismus, Modernismus und Vermittlungstheologie behaupten, sondern offensiv den „christlichen Glauben für alle Fakultäten fruchtbar machen“. 1880 wurde die Freie Universität Amsterdam (holländ. „Vrije Universiteit Amsterdam“, abgekürzt VU) eröffnet. „Frei“ bedeutet in diesem Fall, dass die Hochschule „frei“ von Kirche und Staat arbeitet und ausschließlich von privaten Trägern finanziert wird. Die Hochschule verfolgte das erklärte Ziel, „die reformierten Studenten zur Übernahme verantwortlicher gesellschaftlicher Positionen vorzubereiten“. „Hier kommt das Ideal einer Wissenschaft zum Ausdruck, die ‚souverän im eigenen Bereich‘ bleibt und weder unter der Vormundschaft des Staates noch unter kirchlichem Kuratel sich ihrer eigenen Art entfremdet‘. Im Jahre 1880 hatte sie 5 Studenten, 1885 zählte sie 50 und 1900 126, davon studierten 76 Theologie. Sie hat ihrer Aufgabe jedoch erfüllt, zur Entwicklung einer einheitlichen Geistesart der reformierten Volksschicht beigetragen und die nötigen führenden Köpfe geliefert.“

Kuyper wird Professor an der VU und lehrt vor allem Dogmatik, Enzyklopädie der Theologie, niederländische Sprachwissenschaft, Linguistik und Ästhetik. In dieser Zeit schreibt er seine größten theologischen Bücher. Das einzige wissenschaftliche Werk im engeren Sinn bildet seine drei Bände umfassende Enzyklopädie der Theologie. Schon im Vorwort dieser wissenschaftstheoretischen Schrift machter deutlich, dass er „eine Renaissance des Calvinismus intendiert“. Kuyper möchte den kraftlos gewordenen Calvinismus, der teilweise sektiererische Züge mit starken Absonderungstendenzen aufwies, aus seiner Enge herausführen und für einen lebendigen Dialog mit der Gegenwartskultur zurüsten. Er beabsichtigt also „keine Repristination des ursprünglichen Calvinismus. Vielmehr gelte es, diesen‚ in Berührung [zu] bringen mit dem menschlichen Bewusstsein, wie sich dieses am Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt hat‘.“ Zu den anderen bedeutenden Werken gehören seine Pneumatologie (3 Bde.), die Erklärungen zum Heidelberger Katechismus (4 Bde.), eine Ausarbeitung zur Allgemeinen Gnade (3 Bde.) sowie eine Veröffentlichung zu reformierten Liturgie. All diese Publikationen sind Sammlungen von Aufsätzen, die ursprünglich in der Wochenzeitschrift „Der Herold“ erschienen sind.

Es muss erwähnt werden, dass Kuyper zu dieser Zeit einen sehr großen Einfluss auf den ebenfalls bedeutenden Theologen Herman Bavinck ausgeübte und es ihm nach mehreren vergeblichen Anläufen 1902 endlich gelang, Bavinck als Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an die VU zu holen. Bavinck hat viel von Kuyper gelernt und ein durchaus freundschaftliches Verhältnis zu ihm gepflegt. Andererseits konnte der ziemlich eitle Kuyper die Attitüden eines Generals entwickeln und Menschen derb verletzen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Beziehung zwischen Kuyper und dem eher feinsinnigen „Schüler“ später abkühlte und Bavinck vereinzelt auch gegen Kuyper Stellung bezog.

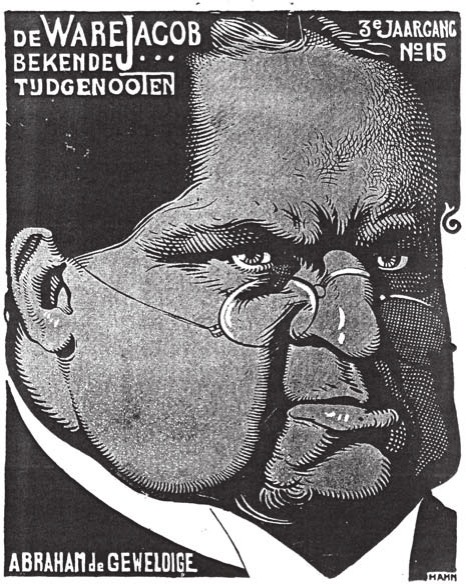

Vor 100 Jahren, am 8. November 1920, starb Abraham Kuyper in Den Haag (Niederlande). Der Theologe und Politiker ist in Deutschland nur einer eingefleischten Subkultur vertraut. In den Niederlanden hatte er bereits zu Lebzeiten eine große Gefolgschaft. Dort, sowie in den USA und in Südafrika, gilt er bis heute als einer der bedeutendsten Vertreter einer calvinistischen Theologie, die sich unter den Bedingungen der Moderne bewährt. Sein Todestag bietet eine günstige Gelegenheit, sich mit dem Vater des Neo-Calvinismus und seiner Weltanschauung vertraut zu machen.

Vor 100 Jahren, am 8. November 1920, starb Abraham Kuyper in Den Haag (Niederlande). Der Theologe und Politiker ist in Deutschland nur einer eingefleischten Subkultur vertraut. In den Niederlanden hatte er bereits zu Lebzeiten eine große Gefolgschaft. Dort, sowie in den USA und in Südafrika, gilt er bis heute als einer der bedeutendsten Vertreter einer calvinistischen Theologie, die sich unter den Bedingungen der Moderne bewährt. Sein Todestag bietet eine günstige Gelegenheit, sich mit dem Vater des Neo-Calvinismus und seiner Weltanschauung vertraut zu machen. Kuyper’s Collected Works in Public Theology include eight key works spread across 12 volumes:

Kuyper’s Collected Works in Public Theology include eight key works spread across 12 volumes: