Im April 1937 wurden die so genannten „geschlossenen“ Brüdergemeinden vom NS-Staat verboten, da ihnen eine staatsfeindliche Gesinnung vorgehalten wurde. Bereits im Mai 1937 konnte sich der größte Teil der „geschlossenen Brüder“ mit Genehmigung der Behörden als Bund freikirchlicher Christen (BfC) neu organisieren. Diesem Bund schlossen sich im November 1937 auch die „Offenen Brüder“ an. 1942 fusionierte der BfC mit dem Bund der Baptisten zum Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland (BEFG). 1980 wurde die „Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden“ (AGB) gegründet, um die Anliegen der Brüdergemeinden innerhalb des BEFG angemessen zu vertreten. Diese AGB benannte sich 2020 in das „ChristusForum Deutschland“ um, um einen internen Wandlungsprozesses auch sprachlich besser abzubilden (Einzelheiten können folgender Broschüre entnommen werden).

Dieses ChristusForum Deutschland hat in den letzten Tagen für Aufregung gesorgt, indem es seinen Austritt aus dem BEFG ankündigte. Auf der Jahreskonferenz des Forums vom 12.–13. April 2024 hatte eine große Mehrheit der Delegierten dafür gestimmt, eigene Körperschaftsrechte und damit die Unabhängigkeit vom Bund anzustreben. Mit dem Austritt würde der BEFG etwa ein Achtel seiner Mitglieder verlieren.

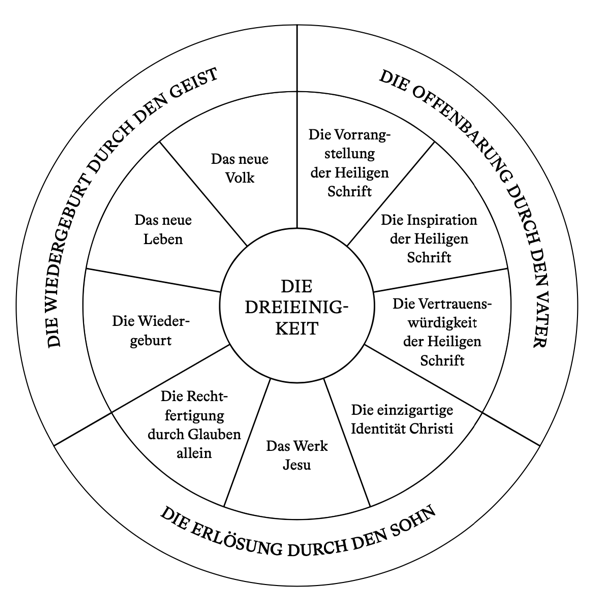

Die Gründe für den Austritt hat der Geschäftsführer des ChristusForums, Alexander Rockstroh, in einem idea-Interview beschrieben. Als Hauptgrund nennt er die Abschaffung von Doppelstrukturen. Hinzu kommen theologische Differenzen: „Wir sehen die geistliche Einheit als gefährdet. Zwischen Brüder- und Baptistengemeinden wurde in den letzten Jahrzehnten immer wieder kontrovers theologisch diskutiert. Heute besteht die Trennlinie nicht mehr zwischen ChristusForum und Baptisten, sondern zwischen theologisch konservativen und progressiven Gemeinden.“ Laut einer Klärungsdokumentation sieht das ChristusForums die Einheilt in folgenden theologischen Fragen gefährdert:

- Infragestellung einer leibhaftigen, historisch realen Auferstehung Jesu;

- Infragestellen des Sühneopfertodes Christi;

- Infragestellung der Jungfrauengeburt;

- Die Ordination von nicht-heterosexuell liebender und queerer Personen, die dies praktizieren und leben;

- das Gleichsetzen von homosexuellen Partnerschaften mit der Ehe zwischen Mann und Frau;

- …

Zitat (Klärungsdokumentation „Wo stehen wir?“, S. 12):

Es reicht unserer Meinung nach nicht aus, eine „Kirche des Dialogs“ zu sein. Miteinander sprechen und im Dialog zu sein ist gut und wichtig. Für die Fragen, bei denen man Homogenität voraussetzt, um eine Einheitsein zu können, braucht es ein gewisses Maß an Klarheit. Wenn die Rechenschaft vom Glauben unsere gemeinsame Bekenntnisschrift ist, dann müssten sich Positionen auch genau daran orientieren. Lehrmeinungen, Überzeugungen und Positionen, die nicht mit der Bekenntnisgrundlage übereinstimmen oder ihr sogar widersprechen, gehören nicht zur gewünschten Vielfalt, weil sie im Kern die geistliche Einheit zerstören. Dies muss auch in intensiven Diskussionsphasen beim Bundesrat etc. seitens des Präsidiums durch Klarstellung ihrer Sicht (z.B. durch eine Stellungnahme zu dem Buch „Glaube, Liebe, Hoffen“), deutlich gemacht werden.

Präsident Michael Noss und Generalsekretär Christoph Stiba haben inzwischen eine Erklärung zu den Trennungsabsichten des Forums für ihren Bund abgegeben. Darin heißt es:

Die Trennung wird mit einem Zerrbild des Bundes begründet und geht von falschen Annahmen aus. Nur ein Beispiel: Vom CFD ist zu hören, im BEFG stelle man den Sühneopfertod und die Auferstehung Jesu infrage. Wer sich damit befasst und sich beispielsweise Statements und Andachten leitender Verantwortlicher durchliest oder sich den aktuellen Podcast der Theologischen Hochschule Elstal anhört, merkt schnell, wie unfair und übertrieben solch verallgemeinernde Aussagen sind. Auch in Fragen der Sexualethik wird mitunter der Eindruck erweckt, im BEFG gebe es ausschließlich liberale Positionen. Richtig ist, dass es in unserem Bund respektiert wird, wenn Gemeinden zu unterschiedlichen Erkenntnissen kommen; auch darin drückt sich die Selbstständigkeit der Ortsgemeinde im Sinne des Kongregationalismus aus. Wir möchten unser Ringen in Erkenntnisfragen nicht über Grenzziehungen oder rote Linien definieren, sondern am gemeinsamen Bekenntnis festhalten.

Dabei hat unser Bund ein klares gemeinsames Glaubensfundament. Wir stehen auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Unsere Glaubensbasis haben wir in der „Rechenschaft vom Glauben“ zusammengefasst, die wiederum Bezug nimmt auf das Apostolische Glaubensbekenntnis, das – wie die Heilige Schrift – alle Christen verbindet. Auf dieser Basis, deren unverrückbare Mitte Christus ist, sind wir eine Kirche des Dialogs. In der Diskussion um die Trennungsabsichten des CFD wird der falsche Eindruck erweckt, Dialog sei mit Beliebigkeit gleichzusetzen. An dieser Stelle möchten wir hierzu das wiederholen, was Präsidium, Bundesgeschäftsführung und die Leiterinnen und Leiter der Landesverbände im November 2023 in ihrer Stellungnahme „Gemeinsam sind wir Bund!“ über das Miteinander der konfessionellen Traditionen im BEFG geschrieben haben:

Eine solche Übereinkunft setzt […] einen anhaltenden Dialog voraus. Dazu gehört die Bereitschaft, diese Übereinstimmung immer wieder neu in den Blick zu nehmen und ihre Konkretion auch miteinander auszudiskutieren. Solche theologischen Gespräche sind nie einfach, brauchen Zeit, Gebet und dauern mitunter viele Jahre. Dabei sind das geistliche Miteinander und das Beieinanderbleiben in aller Unterschiedlichkeit ein starkes Zeugnis für die Menschen in unseren Gemeinden und darüber hinaus. Eine Trennung wäre ein fatales Signal. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Wir sind mit hineingenommen in Gottes Mission. Wir sind dazu berufen, in Einheit der Welt die gute Nachricht von Jesus Christus zu verkündigen. Diese Einheit untereinander macht uns glaubwürdig, damit die Welt glaubt. Lasst uns diese Einheit bewahren, wo sie vorhanden ist, schützen, wo sie gefährdet ist, und neu suchen, wo sie abhandengekommen ist. Wir sind berufen, das Band des Friedens zu knüpfen, mögliche Schritte aufeinander zuzugehen, vorhandene Vorurteile abzubauen und Einwände respektvoll zu formulieren und zu vertreten, Verschiedenheiten untereinander anzuerkennen, voneinander zu lernen, füreinander zu beten und gemeinsam Christus in Wort und Tat zu verkündigen. In diesem Sinne wünschen wir uns, dass wir uns den Glauben gegenseitig glauben. Wir wollen die Vielfalt in der Einheit, in der Jesus Christus das Zentrum ist und bleibt.

Traurig müssen wir erkennen, dass Teile des Bundes anderen Teilen des Bundes ihren Glauben nicht glauben. Gemeinden, in deren Geschichte die baptistische und die Brüder-Tradition bedeutsam sind, stehen jetzt möglicherweise vor einer Zerreißprobe.

Nun bin ich kein Freund des Separatismus und gebe zu, dass solche Trennungserfahrungen immer mit Schmerzen verbunden sind und dort, wo möglich, vermieden werden sollten.

Was mich allerdings ärgert, ist, dass die Vertreter des BEFG den Eindruck erwecken möchten, das ChristusForum habe spalterische Absichten. Die Formel, dass „wir uns den Glauben gegenseitig glauben“, habe ich vor einigen Jahren mal von Ulrich Eggers gehört. Ich halte sie für völlig ungeeignet, notwendige theologische Klärungen herbeizuführen. Sie soll nämlich verschleiern, dass es substantielle Unterschiede im „Was-Glauben“ gibt (fides quae creditur), indem auf die gegenseitige Anerkenntnis des persönlichen Glaubensaktes verwiesen wird (fides qua creditur). Natürlich kann ein Christ glauben, dass ein Zeuge Jehovas seinen Glauben sehr ernst nimmt. Und doch wird er hoffentlich darauf verweisen, dass der Glaubensinhalt eines Zeugen Jehovas biblisch nicht gedeckt ist.

Wenn der WAS-Glaube sich von der Schrift entfernt hat, muss das notfalls zu Spaltungen führen (vgl. 1Kor 11,19). Die Verantwortung für diese Spaltungen tragen diejenigen, die es versäumt haben, an der heilsamen Lehre festzuhalten. Ein Kirchenbund, in dem alles geglaubt werden darf, ist wertlos. Ich zitiere dazu den Punkt 4 aus dem Dokument „Gemeinsam für das Evangelium“:

Die Einheit aller Christen ist ein von Gott bewirktes Wunder. Sie soll nicht durch Parteiung und Selbstsucht gefährdet werden. Abseits der Wahrheit des Evangeliums kann es keine Einheit geben. Echter Glaube wird nicht zuerst durch die individuelle Lebensgeschichte bestimmt. Unterschiede, die nicht zum Wesen des Evangeliums gehören, müssen ertragen werden. Vor falscher Lehre bezüglich des Evangeliums muss offen gewarnt werden.

– – –

Hinweis: Der erste Absatz wurde nach dem Kommentar von Dr. A. Liese am 4. Mai 2024 überarbeitet.