Der Neutestamentler Thomas Schreiner hat vor wenigen Tagen ein neues Buch zum Thema »Christen und das biblische Gesetz« herausgegeben. Das Buch:

Der Neutestamentler Thomas Schreiner hat vor wenigen Tagen ein neues Buch zum Thema »Christen und das biblische Gesetz« herausgegeben. Das Buch:

enthält unter anderem auch einen Abschnitt zur »Neuen Paulusperspektive« (NPP) (hier das Inhaltsverzeichnis des Buches).

Durch Vermittlung von Justin Taylor habe ich die Rechte für eine deutsche Übersetzung des Abschnitts über dir NPP erhalten. Da Lars den Text schnell übersetzt hat, kann ich ihn hier wiedergeben. Ich bedanke mich bei Justin, Lars und dem Verlag Kregel!

– – –

Was ist die »Neue Paulusperspektive?«

Die neue Paulusperspektive findet ihren Ursprung in dem bahnbrechenden Buch Paul and Palestinian Judaism: A Comparison of Patterns of Religion von E.P. Sanders, der 2005 von der Duke University emeritierte. Sein Buch schlug unter den Neutestamentlern ein wie eine Bombe. Noch heute spüren wir den Nachhall dieses Einschlags. Was jedoch nicht bedeutet, dass Sanders der erste gewesen wäre, der seine dargestellte These vertreten hätte. Bei einem Blick in die Vergangenheit finden wir bei den beiden Judaismusforschern Claude Montefiore (1858–1938) und George Foote Moore (1851–1931) ähnliche Argumente. Als Sanders schrieb, war die Zeit jedoch reif und die akademische Welt war bereit, seine These zu hören. Er schrieb ca. 30 Jahre nach dem Holocaust, als die Gelehrten über die Ermordung von sechs Millionen Juden im »christlichen« Deutschland noch immer geschockt waren. Antisemitismus war nicht auf die Politik beschränkt, sondern wurde auch durch die wissenschaftliche Arbeit von Christen unterstützt, die damit eine Teilverantwortung an der Vernichtung von Millionen von Juden tragen. Am wichtigsten war, das Sanders sein Argument sorgfältig auf der rabbinischen Literatur, den Apokryphen, den Pseudepigraphen und auf den Schriften von Qumran aufbaute. Sein Buch war eine handwerklich extrem gute Exegese der relevanten jüdischen Literatur. Jeder, der seine These bezweifelte, musste daher erst einmal aufzeigen, dass seine Exegese fehlerhaft war. Demnach konnte man ihn nicht durch bloße Behauptungen widerlegen.

Sanders argumentierte, dass die angenommene jüdische Gesetzlichkeit ein akademischer Mythos sei, den christliche Forscher dem Beweismaterial aufgrund einer voreingenommenen Sichtweise aufgezwungen hätten. Die Protestanten hätten aufgrund des Konflikts mit dem römischen Katholizismus besonders dazu geneigt, die neutestamentliche Polemik gegen den Judaismus aus der Sicht der Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche im 16. Jahrhundert zu sehen. Sie projizierten das mangelhafte Verständnis von Gnade auf jüdische Quellen. Ein objektives Lesen der Quellen aus dem zweiten jüdischen Tempel demonstriere jedoch, dass der Judaismus eine robuste Doktrin von Gottes Gnade gehabt hätte. Sanders plädiert für ein allgemeines Muster der Religion im Judaismus des zweiten Tempels, welches er »Bundesnomismus« nennt. Gott trat in den Bund mit seinem Volk durch seine Gnade. Israels Befolgung des Gesetzes brachte sie nicht in eine Bundesbeziehung mit Gott, sondern sie wurden in eine Beziehung mit ihm durch die Wirksamkeit seiner Barmherzigkeit gebracht. Das Gebot, das Gesetz zu halten, war eine Antwort auf Gottes Gnade. Dementsprechend könne der Nomismus nicht mit dem Legalismus gleichgesetzt werden. Israel glaubte nicht, das Gott die Verdienste des Einzelnen abwägen würde, um zu entscheiden, ob sie zum Schluss eine Belohnung erhalten würden. Sie haben auch nicht geglaubt, dass sich jemand Gottes Gunst in der Frage der Erlösung hätte verdienen können. Israel blieb in einer gnadenreichen Beziehung mit dem Herrn, indem sie das Gesetz befolgten. Aber sie erhielten Zutritt zu dieser ursprünglichen Beziehung mit ihm durch seine Gnade.

Wenn Sanders den Judaismus korrekt darstellt, wie erklären wir dann die paulinische Kritik an dem Gesetz? Sanders selbst meint, dass Paulus das Gesetz aus dogmatischen Gründen abgelehnt habe. Paulus kam zu der Überzeugung, dass Christus die Antwort auf das menschliche Problem war; Erlösung geschah nur durch ihn. Aber wenn Erlösung nur durch Christus geschieht, wie erklärt man dann das Gesetz? Laut Sanders sah Paulus kein dem Gesetz anhaftendes Problem. Die Unterlegenheit des Gesetzes konnte weder der menschlichen Unfähigkeit, das Gesetz zu halten, noch einer legalistischen Sichtweise des Gesetzes, zugerechnet werden. Anstelle dessen argumentiert Paulus von der Lösung zum Problem. Da Christus die Antwort auf das menschliche Dilemma darstellt (die Lösung), müsse das Gesetz ein Problem sein. Trotzdem hätte Paulus keinen intrinsischen Defekt des Gesetzes wahrgenommen. Sanders besteht darauf, dass die paulinischen Gedankengänge gekrümmt seien und am Rande der Inkohärenz stehen würden. Dies sei durch die theologische Grundannahme, dass Christus die Lösung des menschlichen Problems sei, zu erklären. Also, warum rettet das Gesetz nach Ansicht von Paulus nicht? Die Antwort von Sanders lautet, dass das Gesetz nicht retten kann, weil nur Christus rettet. Das Problem des Gesetzes liegt somit darin, dass es nicht Christus ist.

Ein weiterer Wissenschaftler, der mit Sanders übereinstimmte, war Heikki Räisänen, welcher 2006 von der Universität Helsinki emeritierte. Räisänen adoptierte eine radikalere Lösung als Sanders. Wenn Sanders Darstellung des Judaismus des zweiten Tempels korrekt ist, wie erklären wir dann Paulus? Räisänen argumentierte, dass Paulus kein kohärenter und logischer Denker gewesen sei. Um es anders auszudrücken: Paulus‘ Theologie vom Gesetz ist von Widersprüchen durchzogen und zutiefst inkohärent. Forscher haben sich bemüht, die Theologie des Paulus so darzustellen, als würde sie ein konsistentes Gedankensystem repräsentieren. Nach Räisänen hätten sie alle nicht erkannt, dass Paulus mit zwei sich völlig widersprechenden Grundnahmen arbeitete. Auf der einen Seite sagte er, dass das alttestamentliche Gesetz Gottes bindendes Wort war. Auf der anderen Seite bestand er darauf, dass Nicht-Juden nicht dazu aufgefordert werden sollten, das alttestamentliche Gesetz zu halten. Nach Räisänen konnte Paulus diese beiden sich ausschließenden Ideen natürlich nicht zusammenbringen.

Viele Wissenschaftler sind jedoch mit der Paulusinterpreation von Sanders und Räisänen nicht einverstanden. Im Gegenteil zu Räisänen sind sie davon überzeugt, dass Paulus ein kohärenter Denker gewesen ist. Es scheint einigen, als hätte Räisänen Paulus in einer ablehnenden Haltung gelesen, sodass in Paulus Denken überall Widersprüche auftauchen würden. Demgegenüber war Sanders Interpretation Paulus zugeneigter, jedoch ist laut James Dunn der Paulus, den Sanders beschreibt, eher eigennützig und launenhaft. Nach Sanders war das einzige Problem mit dem Judaismus, dass es nicht das Christentum war. Das Gesetz wurde als Lösung verworfen und als Problem identifiziert, da Christus die einzige Antwort für die Menschheit ist. Dunn erwiderte zu Recht, dass die paulinische Theologie des Gesetzes mehr Tiefe hatte. Paulus hat das Gesetz nicht einfach reflexartig aus dogmatischen Gründen verworfen, seine Ablehnung gegenüber dem Gesetz hatte eine tiefere und solidere Grundlage. Wenn man nun den Paulus von Sanders und Räisänen zurückweisen sollte, wie bewertet man ihn laut Dunn? Dunn akzeptiert, das Sanders in einem grundlegenden Punkt richtig liegt: Der Judaismus des zweiten Tempels war nicht legalistisch. Daher muss die protestantische Standardleseart, nachdem das Gesetz, aufgrund der menschlichen Unfähigkeit es zu halten, nicht rettet, zur Seite geschoben werden. An diesem Kreuzweg schlagen Dunn und N.T. Wright eine neue Leseart für Paulus vor („eine neue Perspektive“), welche einen enormen Einfluss hatte.

Wenn wir Paulus aus seinem historischen Kontext heraus verstehen, sehen wir, dass die Klage über seine jüdischen Opponenten sich auf deren Exklusivismus, Nationalismus und Ethnozentrismus bezog. Die Juden bestanden darauf, dass die Heiden ein Teil des jüdischen Volkes werden mussten, damit sie zu dem Volk Gottes gehören konnten. Deswegen betonten sie die jüdischen Unterscheidungsmerkmale und Grenzmarkierer wie Beschneidung, Essvorschriften und den Sabbat. Somit geht es der gegen das Gesetz gerichteten paulinischen Polemik in erster Linie nicht um Gesetzlichkeit oder menschlichen Ungehorsam. Sanders Behauptung, dass der Judaismus des zweiten Tempels nicht gesetzlich war, ist dadurch ebenso in den paulinischen Schriften bestätigt. Paulus wurde von der Beharrung auf die Beschneidung der Heiden provoziert, sowie auf das Bestehen auf andere Merkmale des Judaismus als eine Bedingung um zu dem Volk Gottes gehören zu können. Paulus jüdische Opponenten waren nicht bereit, die Tür für die Heiden weit aufzuschwingen, da es undenkbar war, sie als Mitglieder von Gottes Volk zuzulassen, ohne dass sie die Bundeszeichen des Alten Testaments angenommen hätten. Sie führten an, dass die Beschneidung von Heiden verlangt sei und sie dabei ihren nationalistischen Vorrang als Juden behielten. Sie wollten nicht, dass sich die Kirche Jesu Christi aus einer Vielfalt von ethnischen Gruppen und Kulturen zusammensetzen würde. Sie wollten ihre kulturelle und ethische Vormachtstellung als Juden beibehalten.

Wie sollte die neue Paulusperspektive bewertet werden? Was sollen wir mit der neuen Paulusperspektive anfangen?

In einer kurzen Beschreibung können wir nicht allen Themen und Fragestellungen gerecht werden, daher möchte ich die Leser auf umfangreichere Werke, die die Bewegung genauer beschreiben, verweisen (besonders Stephen Westerholm, Perspectives Old and New on Paul: The »Lutheran« Paul and His Critics, Grand Rapids: Eerdmans, 2004). Es muss hier noch erwähnt werden, dass Sanders Interpretation des Judaismus des zweiten Tempels seit der Veröffentlichung seines Buches sehr detailliert untersucht worden ist. Einige der Belege in den Texten des Judaismus des zweiten Temples befürworten das Muster des Bundesnomismus, welches Sanders verteidigt. Nichts desto trotz ist die Beweislage bei weitem nicht so schlüssig wie Sanders behauptet. Friedrich Avemarie hat gezeigt, dass die beiden Themen der Erwählung und der Werke in der rabbinischen Literatur in einer unbehaglichen Spannung stehen. In ähnlicher Weise besteht Mark Elliott darauf, dass der Judaismus während der Periode des zweiten Tempels sich typischerweise keine Erlösung für alle vorstellte, sondern nur für die, welche die Thora hielten. Entlang dieser Argumentationslinie stellt Andrew Das fest, dass die Gewichtung der Verdienste in der rabbinischen Literatur recht prominent gewesen ist. Gottes Barmherzigkeit und seine Gnade sind nicht vergessen, jedoch gibt es eine erhebliche Betonung von menschlichen Werken. Simon Gathercole führt an, dass Sanders Schlussfolgerungen nicht uneingeschränkt gülig sind, da es bedeutende Belege in der Literatur des zweiten Tempels dafür gibt, dass Werke eine Rolle beim Erlangen letztendlicher Erlösung spielen. Des Weiteren führt eine genaue Studie der Literatur dieser Periode zu einer nuancierten Schlussfolgerung. In ein paar Fällen scheint Sanders Urteil über den Bundnomismus korrekt zu sein, in anderen Fällen ist seine Interpretation der Belege verfälscht und er zwingt der Literatur sein Paradigma auf. Sanders gibt zu, dass Esra 4 eine Ausnahme zu diesem Muster bildet, wobei es offensichtlich ist, dass es hier mehr als nur eine Ausnahme gibt. In Konsequenz dessen ist Sanders Behauptung, dass der Judaismus des zweiten Tempels die Rolle der Werke im Erlangen der Erlösung nicht betonte, doch übertrieben. Die Behauptung, dass der Judaismus des zweiten Tempels eine Religion der Gnade war, wird durch die jüdischen Quellen nicht so klar unterstützt. Zumindest sind Segmente des Judaismus auf menschlichen Gehorsam fokussiert und damit Opfer einer Art von Legalismus geworden. All dies bedeutet nun, dass wir bezüglich Paulus nicht von der Tatsache ausgehen dürfen, dass es im Judaismus des zweiten Tempels überhaupt keinen Legalismus oder keine Werkegerechtigkeit gegeben hätte.

Zusammenfassung: Die von Sanders vermeintlich bewiesene Grundlage der neuen Paulusperspektive ist nicht so sicher, wie manche behaupten. Wir haben gewichtige Hinweise dafür, dass Paulus das Gesetz aufgrund der menschlicher Unfähigkeit [es zu halten] zurückwies und das einige seiner Opponenten Opfer von Gesetzlichkeit geworden waren. Auch wenn es der neuen Paulusperspektive nicht gelingt, eine adäquate Erklärung für Paulus‘ Sicht des Gesetzes zu geben, so beobachtet sie doch korrekterweise, dass die Einbeziehung der Heiden eines der Hauptthemen der paulinischen Theologie ist. Die Befürworter können nicht überzeugend erklären, wie die Inklusion der Heiden in das Volk Gottes mit der paulinischen Theologie des Gesetzes integriert werden kann. Letztendlich habe ich durch den Verweis auf andere Forscher gezeigt, dass Sanders Leseart der jüdischen Quellen zu sehr vereinfacht. Ein genaues Lesen der jüdischen Quellen deutet darauf hin, dass einige Juden die Rolle des Gehorsams in Bezug auf das Erlangen der eschatologischen Erlösung betont haben.

– – –

Siehe dazu auch diese Beiträge.

Thomas Schreiner hat einen Kommentar zum Galaterbrief verfasst. Das Buch mit 423 Seiten ist in der Reihe Exegetical Commentary on the New Testament soeben bei Zondervan erschienen. Zum Kommentar heißt es:

Thomas Schreiner hat einen Kommentar zum Galaterbrief verfasst. Das Buch mit 423 Seiten ist in der Reihe Exegetical Commentary on the New Testament soeben bei Zondervan erschienen. Zum Kommentar heißt es: John Frames Buch zur Heiligen Schrift ist gerade erschienen:

John Frames Buch zur Heiligen Schrift ist gerade erschienen: Der Neutestamentler Thomas Schreiner hat vor wenigen Tagen ein neues Buch zum Thema »Christen und das biblische Gesetz« herausgegeben. Das Buch:

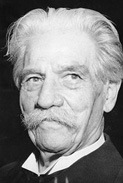

Der Neutestamentler Thomas Schreiner hat vor wenigen Tagen ein neues Buch zum Thema »Christen und das biblische Gesetz« herausgegeben. Das Buch: Im Jahre 1965 starben drei einflussreiche Theologen: Paul Tillich, Martin Buber und der 1875 im Elsass (Kayserberg) geborene Albert Schweizer. Schweizer, der zunächst als Hilfsprediger und Privatdozent für Neues Testament (Straßburg) tätig war, machte sich als Theologe, Arzt, Philosoph und Musiker einen Namen, so dass er zu den bekanntesten deutschsprachigen Gelehrten des 20. Jahrhunderts gehört.

Im Jahre 1965 starben drei einflussreiche Theologen: Paul Tillich, Martin Buber und der 1875 im Elsass (Kayserberg) geborene Albert Schweizer. Schweizer, der zunächst als Hilfsprediger und Privatdozent für Neues Testament (Straßburg) tätig war, machte sich als Theologe, Arzt, Philosoph und Musiker einen Namen, so dass er zu den bekanntesten deutschsprachigen Gelehrten des 20. Jahrhunderts gehört.