Das ist die »echte« WM:

Der Vater muss zwischen Mutter und Sohn treten

Eindimensionale Männerbilder sind heute unwillkommen. Der Kinderpsychologe Wolfgang Bergmann plädiert in ZEIT online trotzdem überraschend eindeutig dafür, die Differenz der Geschlechter nicht aufzuheben:

Stärke und Klarheit verlangen die modernen Kinder von ihren Vätern, vielleicht mehr als frühere Kindergenerationen. Es verlangt sie sogar nach Autorität, nach Eindeutigkeit in den väterlichen Anordnungen. Auch dies auf dem Hintergrund einer hochkomplexen, verwirrenden sozialen Wirklichkeit, die nicht mehr von stabilen Normen geprägt ist, gegen die sich die Jungen wie frühere Generationen mit Macht zur Wehr setzen können und müssen. Die Bekämpfung der Väter-Autorität ist nicht das Problem moderner Kinder, der Mangel an guter beschützender, klarer und komplexer Väter-Autorität ist es.

Hier mehr: erziehung-vater.pdf.

VD: ET

Ist der Glaube an Gott basal?

Vor einigen Tagen habe ich darauf hingewiesen, dass der christliche Philosoph Alvin Plantinga in den Ruhestand gegangen ist. Wer sich mit dem Grundgedanken von Plantinga vertraut machen möchte, ist eingeladen, eine knappe Skizze zu lesen, die ich vor einigen Jahren verfasst habe:

Ist der Glaube an Gott basal?

Alvin Plantingas Kritik am klassischen Fundationalismus

Die Erkenntnistheorien der Neuzeit sind fundationalistisch (von lat. »fundatio« oder engl. »foundation« mit der Bedeutung Fundament). Der Begriff »fundationalistisch«sollte nicht in den Nähe der gegenwärtigen Fundamentalismusdebatte gerückt werden, obwohl der Begriff „Fundamentalismus“ in diesem Zusammenhang verwendet wird und einige Leute behaupten, fundationalistische Erkenntnistheorien erzwängen fundamentalistische Politik. Fundationalismus will einfach besagen, dass es sichere oder gewisse Grundlagen der Erkenntnis gibt.

Das, was unserem Wissen letzte Sicherheit gibt, wird auch Axiom genannt. Hans Albert bezeichnet eine erkenntnistheoretische Grundlage oder ein Axiom als archimedischen Punkt (Albert, Traktat über kritische Vernunft, S. 10) und knüpft damit an die Meditationen über die Grundlagen der Philosophie von René Descartes an (Meditationen, S. 20–21):

Die gestrige Betrachtung hat mich in so gewaltige Zweifel gestürzt, daß ich sie nicht mehr vergessen kann, und doch sehe ich nicht, wie sie zu lösen sind; sondern ich bin wie bei einem unvorhergesehenen Sturz in einen tiefen Strudel so verwirrt, daß ich weder auf dem Grunde festen Fuß fassen, noch zur Oberfläche emporschwimmen kann. Dennoch will ich mich herausarbeiten und von neuem eben den Weg versuchen, den ich gestern eingeschlagen hatte: nämlich alles von mir fernhalten, was auch nur den geringsten Zweifel zuläßt, genau so, als hätte ich sicher in Erfahrung gebracht, daß es durchaus falsch sei. Und ich will so lange weiter vordringen, bis ich irgend etwas Gewisses, oder, wenn nichts anderes, so doch wenigstens das für gewiß erkenne, daß es nichts Gewisses gibt. Nichts als einen festen und unbeweglichen Punkt verlangte Archimedes, um die ganze Erde von ihrer Stelle zu bewegen, und so darf auch ich Großes hoffen, wenn ich nur das geringste finde, das sicher und unerschütterlich ist.

Descartes hat das Bedürfnis nach Gewißheit. Mittels des methodischen Zweifels sucht er nach dem, was nicht mehr bezweifelt werden kann. Er scheint selbst überrascht darüber, dass man so gut wie alles begründet anzweifeln kann. Er sieht sich gezwungen, einzugestehen, »daß an allem«, was er früher für wahr hielt, »zu zweifeln möglich ist« (Meditationen, S. 41). Das Letzte, was er nicht mehr bezweifeln kann, entdeckt Descartes im Selbstbewusstsein (Meditationen, S. 22):

Da alle Gründe, die ich gegen meine Existenz vorbringen kann, zugleich für meine Existenz sprechen – denn ich bin ja der, der da denkt –, bin ich an einem Punkt angekommen, der nicht mehr bezweifelt werden kann, der deshalb notwending wahr ist. Und so komme ich, nachdem ich nun alles mehr als genug hin und her erwogen habe, schließlich zu der Feststellung, daß dieser Satz: »Ich bin, ich existiere«, sooft ich ihn ausspreche oder in Gedanken fasse, notwendig wahr ist.

Descartes hatte sein Fundament gefunden. Sein »cogito ergo sum« ist für ihn das Fundament, das eine feste, unerschütterliche Grundlage für das Wissen garantiert.

In der Ideengeschichte der Menschheit hat es viele solcher Fundamente gegeben. Für den auf Descartes zurückgehenden Rationalismus ist die selbstbewusste Vernunft der nicht mehr hinterfragbare Maßstab gesicherter Erkenntnis. Bei den Empiristen, wie z.B. bei Francis Bacon, gelten Sinneserfahrungen als ultimatives Kriterium für die Gewinnung zuverlässigen Wissens. Für Materialisten wie Marx und Engels soll alles eine uns vorgegebene Materie normieren. Arthur Schopenhauer oder später Hugo Dingler proklamierten aufgrund der Beobachtung, dass letzte Grundlagen immer durch Entscheidungen qualifiziert werden, den Willen als letztgültigen Gesetzgeber. Jürgen Habermas ist bescheidener. Das letzte Kriterium unserer Erkenntnis ist für ihn ein Konsens, der durch kompetente Redner innerhalb idealer Sprechsituationen kommunikativ ausgehandelt wird …

Hier geht es weiter: Plantinga.pdf

Vom »höheren« Menschen

Friedrich Nietzsche (Also sprach Zarathustra, IV,5):

»Der Mensch ist böse« – so sprachen mir zum Troste alle Weisesten. Ach, wenn es heute nur noch wahr ist! Denn das Böse ist des Menschen beste Kraft. »Der Mensch muß besser und böser werden« – so lehre ich. Das Böseste ist nötig zu des Übermenschen Bestem. Das mochte gut sein für jenen Prediger der kleinen Leute, daß er litt und trug an des Menschen Sünde. Ich aber erfreue mich der großen Sünde als meines großen Trostes.

Psalm 36,2–5:

Die Sünde raunt dem Frevler zu im Innern seines Herzens: Es gibt kein Erschrecken vor Gott. So steht es ihm vor Augen. Er gefällt sich darin, schuldig zu werden, zu hassen. Die Worte seines Mundes sind Lug und Trug, er will keine Einsicht, will nicht mehr Gutes tun. Unheil sinnt er auf seinem Lager, er tritt auf unguten Weg, das Böse verwirft er nicht.

Südafrikas Christen und die Fußball-WM-2010

Ein Kurzbericht vom DLF über die Christen in Südafrika anlässlich der WM 2010. Hingewiesen wird auf Event-Scheinheiligkeit und die Sorgen vor dem, was nach 2010 kommt: dlf_20100610_0939_e20d0671.mp3.

Karl Barth zur Frage der Homosexualität

Nur wenigen ist heute bekannt, dass der Schweizer Theologe Karl Barth in seiner monumentalen Kirchlichen Dogmatik zu den Fragen von Abtreibung und Homosexualität Stellung bezogen hat.

Hier Auszüge aus: Kirchliche Dogmatik III,4 , S. 181-183, Zürich 1969 §54 Freiheit in der Gemeinschaft, 1. Mann und Frau:

Im Gehorsam gegen Gottes Gebot gibt es kein in sich abgeschlossenes, sich selber genügendes Männerleben und so auch kein in sich abgeschlossenes, sich selber genügendes Frauenleben. Im Gehorsam gegen Gottes Gebot lebt der Mann in der Zuordnung, der Zugehörigkeit, der Zuwendung zur Frau und so die Frau in der Zuordnung, Zugehörigkeit und Zuwendung zum Manne. Wir stellen, was hier zu sagen ist, unter das schon angeführte Wort 1.Kor. 11, 11: Im Herrn ist weder die Frau ohne den Mann noch der Mann ohne die Frau.» Das gilt auch von Mann und Frau in der Ehe, aber nicht nur von ihnen … Der Ort selbst, an den wir uns als an den eigenartigen und verschiedenen Ort der beiden Geschlechter weisen ließen, ist für jeden Mann und für jede Frau innerhalb wie außerhalb der Ehe ein nach der gegenüberliegenden Seite offener Ort. Man kann ihn nicht beziehen, man kann also gerade jener Treueforderung nicht nachkommen, ohne eben damit als Mann der Frau, als Frau des Mannes gewahr zu werden und zu bleiben. Und daß er nach der gegenüberliegenden Seite offen ist, das ist nicht nur eine zufällige Eigenschaft dieses Ortes, die ihm vielleicht auch fehlen könnte, das macht vielmehr gerade sein Wesen aus. Mögen alle Bestimmungen männlichen und weiblichen Wesens zweifelhaft und anfechtbar sein – diese hält stand, diese läßt sich ja auch sofort in einen Imperativ verwandeln und also ernst nehmen: der Mann ist zur Frau, die Frau ist zum Manne hin, sie sind einander gegenseitig Horizont und konkrete Orientierung – wie sie denn auch beide voneinander her, sich gegenseitig Mitte und Ursprung sind. Und eben diese Ausrichtung auf das Andere macht ihrer Beider Wesen aus. Je in ihrer Beziehung zur Gegenseite sind Mann und Frau, was sie für sich sind. Man muß hier nur klar sehen: Beziehung heißt ja nicht Übergang, nicht Preisgabe ans Andere, nicht Verleugnung des Eigenen, nicht offene und nicht geheime Vertauschung mit dem Gegenüber. Gerade Beziehung heißt vielmehr: fester Stand in diesem Gegenüber und also auch im Eigenen, aber eben in diesem Eigenen, sofern es nicht ein in sich Zusammengerolltes, sondern ein Ausgerichtetes, kein Verschlossenes, sondern ein Offenes, nicht konzentrisch, sondern exzentrisch ist. Beziehung zur Frau in diesem Sinn macht den Mann zum Mann; Beziehung zum Mann in diesem Sinn macht die Frau zur Frau. Erwachen zum Geschlecht, geschlechtlich reif und aktiv, seinem Geschlecht treu sein, heißt für ihn wie für sie: Erwachen zu dieser Beziehung, reif sein für sie und aktiv in ihr, ihr treu bleiben …

Diese Regel ist, von dieser Seite gesehen, das Gebot Gottes. Von ihrer Beachtung und Innehaltung kann im Gehorsam gegen Gottes Gebot niemand sich für dispensiert halten. Es ist klar, daß wir es in ihr auch mit dem Grundgesetz der Liebe und der Ehe zu tun haben, sofern sie auch und im Besonderen die Regel des Seins und Verhaltens eines bestimmten Mannes im Verhältnis zu seiner, einer bestimmten Frau, sein muß und umgekehrt. Aber die Frau ist die Partnerin auch des ledigen Mannes nicht in Gestalt der Frau im allgemeinen, nicht in Gestalt einer Idee der Frau, gerade nicht als Maria, sondern je die konkrete, bestimmte Gestalt der so oder so auch ihm begegnenden Frau. Sie begegnet ja tatsächlich auch ihm, ist in irgendeiner Nähe oder Ferne in mannigfachster Gestalt unübersehbar auch für ihn da, auch wenn sie als Liebes- und Ehegefährtin für ihn nun eben nicht in Frage kommt. Frau ist sie auch für ihn, auch als Mutter, Schwester, Bekannte, Freundin, Arbeitsgefährtin, wie sie ja auch für den durch Liebe und Ehe schon gebundenen Mann in allen diesen und anderen Gestalten auch – und immer gerade als Frau – auch da ist. Und so ist der Mann zweifellos der Partner auch der ledigen Frau: nicht (hoffentlich gerade nicht!) als Inbegriff, als männliche Idealgestalt, nicht als «himmlischer Bräutigam» und dergleichen, sondern der wirkliche Mann, wie er in konkreten bestimmten Gestalten, nicht als Liebes- und Ehegefährte, aber in Verwandtschaft, Bekanntschaft, Freundschaft und Beruf durchaus als Mann auch ihr begegnet, genau so, wie er übrigens auch der speziell und individuell gebundenen Frau beständig begegnet. Daß der Mann mit der Frau, die Frau mit dem Manne ist und auch sein soll, das gilt auf dem ganzen in Frage stehenden Felde, und die erste und grundlegende Formulierung des Gebotes, das hier in Geltung steht, dürfte also in dieser Hinsicht dahin lauten: daß sich doch, ob sie in Liebe und Ehe, oder ob sie ohne diese Bindung ihren Weg gehen, jede Frau und jeder Mann dazu verpflichtet wisse, bewußt und willig in dieser Beziehung zu leben, ihr Sein nicht abstrakt als das ihrige, sondern als Mitsein zu verstehen und als solches zu gestalten.

Dietmar Kamlah hat freundlicherweise weitere Auszüge zusammengestellt: kamlah_barth_mann-und-frau.pdf.

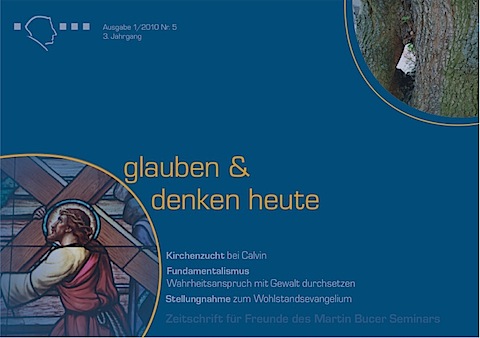

Glauben und Denken heute – Ausgabe 1/2010 Nr. 5

Die Ausgabe 1/2010 von Glaube und Denken heute ist erschienen und enthält folgende Beiträge:

Die Ausgabe 1/2010 von Glaube und Denken heute ist erschienen und enthält folgende Beiträge:

- Daniel Facius (Editorial): Das TINA-Prinzip

- Daniel Facius: Kirchenzucht bei Calvin

- Prof. Dr. Dr. Thomas Schirrmacher: Fundamentalismus: Wahrheitsanspruch mit Gewalt durchsetzen

- Theologische Arbeitsgruppe der Lausanner Bewegung: Eine Stellungnahme zur Wohlstandslehre

- Martin Bucer Seminar und L’Abri: Im Zweifel für den Zweifel? Eine Studienwoche

- Daniel Dangendorf: Rezension: Die Offenbarung des Johannes (G. Maier)

- Daniel Dangendorf: Rezension: Die Auferstehung Jesu in der Kontroverse (J. Thiesen)

- Johannes Otto: Rezension: Mit Ausharren laufen

Die Ausgabe 1/2010 Nr. 5 kann hier herunter geladen werden: gudh-005.pdf.

Tim Keller: Warum Gott?

Am Wochenende bekam ich die Information vom Brunnen Verlag. Das Buch:

Am Wochenende bekam ich die Information vom Brunnen Verlag. Das Buch:

- Timothy Keller: Warum Gott?: Vernünftiger Glaube oder Irrlicht der Menschheit!, Brunnen Verlag, 2010, 336 S.

wird im August 2010 erscheinen und 19,95 Euro kosten. Ich gratuliere dem Brunnen Verlag zur Veröffentlichung des Bestsellers Reason for God und hoffe, dass das Buch bei vielen Seminaren auf der Lektüreliste landet.

JETS Archiv ist online

The Journal of the Evangelical Theological Society (JETS) gibt es seit 1958 als eine Fachpublikation der Evangelical Theological Society. Zunächst hieß die Zeitschrift Bulletin of the Evangelical Theological Society (BETS), ab 1969 dann JETS.

The Journal of the Evangelical Theological Society (JETS) gibt es seit 1958 als eine Fachpublikation der Evangelical Theological Society. Zunächst hieß die Zeitschrift Bulletin of the Evangelical Theological Society (BETS), ab 1969 dann JETS.

Theologen dürften sich darüber freuen, dass fast alle Ausgaben ab Winter 1969 – Winter 2007 nun online verfügbar sind.

Hier geht es zum PDF-Archiv: www.etsjets.org. Der ATLA Suchalgorithmus steht nur ETS-Mitgliedern zur Verfügung.

Wie Anselm Grün & Co die Theologie verniedlichen

Alan Posener geht dem Phänomen »Kuscheltheologie« nach und meint, dass die Leute genau das hören wollen, was Grün & Co den Leuten zutrauen. »Längst haben die Gläubigen mit den Füßen und dem Geldbeutel abgestimmt: Wenn sie sich eine Kirche wünschen könnten, Anselm Grün wäre ihr Papst.«

Von diesem »strengen, kontrollierenden Gott« will Grün nichts wissen; er vertritt eine »optimistische Theologie«, und für ihn ist darum auch das Jüngste Gericht »kein Gericht mit einem Urteil, sondern dieses Wort bedeutet, dass wir ausgerichtet werden auf Gott«. Nirgends ruft diese Küchenetymologie auch nur ein skeptisches Lächeln hervor.

Aus den biblischen Geschichten macht Grün Alltägliches. Opfern wir nicht alle wie Abraham unsere Kinder auf dem Altar des Erfolgs? Bileams Esel sieht einen Engel und will nicht weiter – ist das nicht wie unser Körper, der uns warnt, wenn wir uns überfordern? Wenn Tobias einem männermordenden Dämon begegnet, erinnert das nicht an einen Mann, der nicht von seiner Mutter loskommt? Erinnern uns die Jünglinge im Feuerofen nicht an das Feuer unserer Leidenschaften? Daniel in der Löwengrube, da geht es um aggressives Mobbing, nicht wahr? Und der Engel der Auferstehung: Ist es nicht so, dass er den Stein wegrollt, damit wir auferstehen können aus dem Grab unserer Angst und unseres Selbstmitleids? Eigentlich nicht, aber es kommt an: Bibelkunde als Therapiestunde.

Die muntere Enthistorisierung, Verniedlichung, Banalisierung und Psychologisierung der Theologie erweckt beinahe Sehnsucht nach einem beinharten Theologen wie Joseph Ratzinger, der in seiner kompromisslosen Enge den Gläubigen wenigstens etwas zumutet.

Dieses seichte, aromatherapeutische »Ich bin okay, du bist okay«-Christentum kann es doch nicht sein – aber man blickt um sich und sieht, dass die Leute an den Lippen des Predigers hängen, dass sie seine Worte aufsaugen. Und als er sie am Ende auffordert, aufzustehen, die Arme über der Brust zu kreuzen und mit ihm zu beten, da erhebt sich die ganze Kirche und tut es ihm nach. Das Ökumenenische, hier wird’s Ereignis. Und man erkennt: Anselm Grün bedient eine Sehnsucht nach Trost, die eben nicht nur in Hildesheim wach ist und wächst.

Wie sagte schon der Apostel Paulus (2Tim 4,3): »Denn es wird die Zeit kommen, da sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern nach eigenem Gutdünken und Verlangen von einem Lehrer zum andern laufen werden, um sich die Ohren kitzeln zu lassen.«

Hier der Artikel Alan Posener: www.welt.de.

McLaren mal barsch

Todd Fiel hat eine – zugegebenermaßen etwas sehr herbe – Persiflage auf Brian McLaren’s Theologie produziert. Die Zitate von Brian McLaren sind, soweit ich es es verfolgen konnte, allerdings authentisch.

Hier: www.youtube.com.

Von sich weg leben

Augustinus schreibt in seinem Kommentar zu Psalm 42,12 (»Was bist du so gebeugt, meine Seele, und so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn wieder preisen, ihn, meine Hilfe und meinen Gott.«):

Zu mir selbst ward meine Seele verwirrt. Wird sie etwa zu Gott verwirrt? Zu mir selbst … Willst du, dass sie nicht verwirrt werde? Sie bleibe nicht in dir zurück, und du sprich: »Zu Dir, Herr, erhebe ich meine Seele« (Ps 24,1) …

Eine Anregung für die Seelsorgelehre, die doch heute so gern über das »zu sich selbst finden« spricht? Dazu noch ein wunderschöner Text von Johannes Calvin (Institutio, I,1,1):

All unsere Weisheit, sofern sie wirklich den Namen Weisheit verdient und wahr und zuverlässig ist, umfaßt im Grunde eigentlich zweierlei: die Erkenntnis Gottes und unsere Selbsterkenntnis. Diese beiden aber hängen vielfältig zusammen, und darum ist es nun doch nicht so einfach zu sagen, welche denn an erster Stelle steht und die andere aus sich heraus bewirkt. Es kann nämlich erstens kein Mensch sich selbst betrachten, ohne sogleich seine Sinne darauf zu richten, Gott anzuschauen, in dem er doch „lebt und webt“ (Apg. 17,28). Denn all die Gaben, die unseren Besitz ausmachen, haben wir ja offenkundig gar nicht von uns selber. Ja, selbst unser Dasein als Menschen besteht doch nur darin, daß wir unser Wesen in dem einigen Gott haben (nihil aliud … quam in uno Deo subsistentia)! Und zweitens kommen ja diese Gaben wie Regentropfen vom Himmel zu uns hernieder, und sie leiten uns wie Bächlein zur Quelle hin. Noch viel deutlicher aber wird gerade in unserer Armut der unermeßliche Reich-tum aller Güter erkennbar, der in Gott wohnt. Besonders zwingt uns der jämmer-liche Zerfall, in den uns der Abfall des ersten Menschen hineingestürzt hat, unsere Augen emporzurichten: hungrig und verschmachtend sollen wir von Gott erflehen, was uns fehlt, aber zugleich auch in Furcht und Erschrecken lernen, demütig zu sein. Denn der Mensch birgt ja in jeder Hinsicht eine Welt von Elend in sich, und seitdem wir der göttlichen Zier verlustig gegangen sind, macht eine beschämende Blöße unendlich viel Schande offenbar. Ist es aber so, dann muß ja notwendig jeder Mensch vom Bewußtsein seines heillosen Zustandes wenigstens zu irgendeinem Wissen um Gott getrieben werden: Wir empfinden unsere Unwissenheit, Eitelkeit, Armut, Schwachheit, unsere Bosheit und Verderbnis – und so kommen wir zu der Erkenntnis, daß nur in dem Herrn das wahre Licht der Weisheit, wirkliche Kraft und Tugend, unermeßlicher Reichtum an allem Gut und reine Gerechtigkeit zu finden ist. So bringt uns gerade unser Elend dahin, Gottes Güter zu betrachten, und wir kommen erst dann dazu, uns ernstlich nach ihm auszustrecken, wenn wir angefangen haben, uns selber zu mißfallen. Denn (von Natur) hat jeder Mensch viel mehr Freude daran, sich auf sich selber zu verlassen, und das gelingt ihm auch durchaus – solange er sich selber noch nicht kennt, also mit seinen Fähigkeiten zufrieden ist und nichts von seinem Elende weiß oder wissen will. Wer sich also selbst erkennt, der wird dadurch nicht nur angeregt, Gott zu suchen, sondern gewissermaßen mit der Hand geleitet, ihn zu finden.

Das Elter

In der Schweiz soll »das Elter« die Begriffe »Vater« und »Mutter« ersetzen. Auch der Europarat will im Namen der Geschlechtergerechtigkeit die Sprachbenutzer umerziehen. Hinter beiden Projekten verbirgt sich ein Gleichheitswahn, der letzten Endes unmenschlich ist.

Bisher galt die Schweiz als Hort der Liberalität. Volksentscheide, eine kleine Regierung und das föderative Prinzip machten die Eidgenossenschaft zum Vorbild direkter Demokratie. Und jetzt das: Die Stadtregierung von Bern, der Gemeinderat, hat einen 22-seitigen Sprachleitfaden verabschiedet. Demnach droht Stadtbediensteten künftig eine Strafe, wenn sie sich im Amt nicht “geschlechtergerecht” ausdrücken. Verboten ist ab sofort “Mannschaft”, erlaubt ist “Team”. Aus dem “Fußgänger-” muss der “Zebrastreifen”, aus dem “Besucher-” der “Gästeparkplatz” werden. Noch härteres Geschütz fährt ein 192-seitiger Ratgeber aus der Bundeskanzlei auf, der für alle Schweizer Staatsmitarbeiter (Pardon: -mitarbeitende) gelten soll: Die “Mutter” gilt demnach im behördlichen Schriftwesen als ebenso diskriminierend wie der “Vater”. Geschlechterselig macht “das Elter”.

Hier der Kommentar von Alexander Kissler: www.theeuropean.de. Außerdem der Beitrag der Zeitung Blick und die kurz gefasste Broschüre der Stadt Bern.

– – –

Nachtrag vom 16.06.2010: Die Schweizer Bundeskanzlei hat klargestellt, daß es keinerlei Vorgaben für die geschlechtergerechte Sprache im Bund gibt, nach denen die Begriffe Mutter oder Vater durch das Wort Elter ersetzt werden müssten. Hier mehr: www.medrum.de.

Geburtenrate

Hier eine faszinierende Grafik, die die Rückläufigkeit der Geburtenrate bezogen auf einzelne Länder zwischen 1800–2009 anzeigt. Einfach unten auf »Play« klicken. Rechts in der Tabelle kann man einzelne Länder auswählen. Lässt man sich die Entwicklung für die U.S.A. anzeigen, wird um das Jahr 1960 ein Phänomen sichtbar, das den Titel »Pillenknick« bekommen hat.

Hier die Grafik: www.gapminder.org.

Zu dieser Statistik passt ein Beitrag von Thomas Schirrmacher.

Kabbala in Hollywood

Kabbala-Lehre, Buddhismus, Scientology und manches mehr: In Hollywood suchen immer mehr Stars in pseudo-religiösen Lehren nach dem Glück. Daraus hat sich ein ganzer Pool neu zusammengebastelter Spiritualität gebildet.

Hier der Artikel von Christiane Heil: www.faz.net.