M. Dever: Geistliche Leiterschaft

Jonathan Leeman hat mit Mark Dever über das Thema „Leiterschaft“ gesprochen. Für Pastoren und Älteste könnte es sich lohnen, zu lauschen (leider nur in Englisch):

Jonathan Leeman hat mit Mark Dever über das Thema „Leiterschaft“ gesprochen. Für Pastoren und Älteste könnte es sich lohnen, zu lauschen (leider nur in Englisch):

Robert Spaemann ( Gesinnungsethik und Verantwortungethik, in: Peter M. Schmidhuber (Hrsg.): Orientierungen für die Politik? Vier philosophische Vorträge von Arno Baruzzi, Nikolaus Lobkowicz, Manfred Riedel, Robert Spaemann, München 1984, S. 66–67):

Der Gedanke einer gestuften Verantwortung ist für jede konkrete Ethik unerlässlich. So haben Eltern in der Regel die positive Verantwortung für das Wohl und die Erziehung der Kinder. Die subsidiäre Verantwortung des Staates bezieht sich nicht darauf, das Wohl und die Erziehung des Kindes zu optimieren, d. h. sie den Eltern immer dann aus der Hand zu nehmen, wenn die Erziehung nach Auffassung der Behörden bei anderen Personen besser wäre als bei den Eltern. Fast allen Eltern müssten dann die Kinder weggenommen werden, denn wer erzieht schon seine Kinder so, dass jemand anderes sie nicht vielleicht noch besser erzöge? Aufgabe des Staates kann es nur sein, die Unterschreitung bestimmter Minimalforderungen, die sich aus der Menschenwürde des Kindes ergeben, zu verhindern und tätig zu werden, wenn diese gefährdet sind.

Gefunden beim iDAF: iDAF_Nachricht_Zitat_13_2014.pdf.

Thomas Lachenmaier schreibt in seinem Artikel „Wahnsinn mit Methode“ (factum, 5/2014, S. 14–17, hier: S. 17):

Um eine Familie zu gründen, müssen eine Frau und ein Mann als solche authentisch sein und eine Vorstellung davon haben, was eine Familie ist. Wo der Mensch alles ist, aber nicht männlich oder weiblich, da wird sich auch keine Familie bilden können, wie sie von der Schöpfung angelegt, von Gott gedacht ist. In erster Linie richtet sich Gender gegen die Familie. Der immense Aufwand, den mehr als 200(!) Gender-Lehrstühle allein in Deutschland betreiben, um die Identität von «Mann» und «Frau» zu zerstören, zeigt Wirkung.

Wer heute eine Umfrage in der Fussgängerzone macht, sogar wenn er ein kirchliches Orientierungspapier zurate zieht, der wird nicht mit einem schlüssigen Bild von Familie konfrontiert, sondern mit einem «anything goes», mit der Auflösung der Familie. Alles kann Familie sein: zwei Männer mit oder ohne Kinder, eine polygame WG, eine Frau mit zwei Männern. Warum nicht auch bald eine alleinstehende Frau mit ihren sieben Katzen, wenn sie mit ihnen eine hinreichend verlässliche Beziehung hat?

Der Religionspädagoge und Buchautor Andreas Späth erinnert in einem Aufsatz an ein bemerkenswertes Wort von C. S. Lewis. Mitte des vorigen Jahrhunderts schrieb Lewis: «Denn die Macht des Menschen, aus sich zu machen, was ihm beliebt, bedeutet (…) die Macht einiger Weniger, aus anderen zu machen, was ihnen beliebt.» Es lässt sich heute sehen, wie viel Macht diese einigen Wenigen, die sich Gender auf die Fahnen geschrieben haben, über die Vielen haben. Sie bestimmen die politische Agenda und sie gehen dabei energisch vor. Ein Zitat der EU-Kommissarin für Justiz, Grundrecht und Bürgerschaft, Viviane Reding, markiert diese Entschlossenheit: «Wir wollen keine Völker, die sich der gleichgeschlechtlichen Ehe widersetzen. Falls dies nicht verstanden wird, müssen wir eben eine härtere Gangart einschlagen.»

Der Greifswalder Althistoriker Egon Flaig, Autor einer bemerkenswerten Geschichte der Sklaverei, hat für die FAZ einen Essay über Mohammeds kämpferische Religion verfasst:

Nirgendwo unter der Herrschaft des Islam, und auch nicht im spanischen Kalifat, waren Juden Bürger ihrer Stadt; sie blieben stets Unterworfene. In manchen deutschen Städten – Worms, Augsburg und anderen – des Hochmittelalters waren die Juden Stadtbürger besonderen Rechts, sie hatten das Recht, Waffen zu tragen, und waren bessergestellt als ärmere christliche Einwohner. Sie waren bis ins vierzehnte Jahrhundert, als sich ihre Situation verschlechterte, weit besser integriert, als die Juden im muslimischen Spanien es jemals sein konnten. Wer die politische Integration für die wichtigste hält, kann nicht umhin, Augsburg über Córdoba zu stellen. All das ist seit über fünfzehn Jahren wissenschaftlich bekannt. Aber wer will es hören?

Hier: www.faz.net.

Sie singen beseelt im Chor – wie bei einem Gottesdienst. Sie halten stille Andacht – wie in der christlichen Messe. Was fehlt – ist Gott. Wir sind gottlose Gesellen und feiern das Leben, lautet das Motto der „Sunday Assembly“.

Schon 2013 habe ich hier kurz atheistische „Gottes“-dienste erwähnt. Am 6. Juli strahle der ARD-Weltspiegel einen gut gemachten Bericht aus. Interessant finde ich, dass Dave Tomlinson, einer der Vordenker des emergenten Christentums (siehe auch hier), in der „Sunday Assembly“ auftritt und von ihr lernen möchte. Ich vermute, dass der Bericht nur ca. 7 Tage online abrufbar sein wird. Also jetzt mal reinschauen.

Hier: www.daserste.de.

Nachfolgend ein Auszug aus dem Artikel:

In vielen Regionen unserer Welt entstehen neue oder wachsen bestehende Kirchengemeinden. Dabei hat sich das geographische Zentrum von der nördlichen Halbkugel in die südliche verschoben. Während beispielsweise in China, Indien oder Lateinamerika das Christentum wächst, werden viele Länder Europas zunehmend als Missionsländer wahrgenommen. Auch Deutschland ist, nicht zuletzt wegen der Selbstsäkularisierung der Kirchen und der sich ausbreitenden Konfessionslosigkeit, längst wieder ein Missionsgebiet geworden. Während beispielsweise in Chile knapp 20 Prozent der Einwohner lebendige Christen sind, gelten in Deutschland nur ungefähr 2,5 Prozent als Gläubige.

Die bekenntnisorientierten Kirchengemeinden Deutschlands brauchen deshalb nicht nur ein Herz für die Weltmission, sondern auch für die lnlandsmission. Die Gründung und geistliche Neuausrichtung von Gemeinden wird in den nächsten Jahrzehnten eine der größten Herausforderungen für die Christen in Zentraleuropa werden.

Ich möchte deshalb mit einigen persönlichen Denkanstößen zur Mission heute schließen:

Jünger machen. Es lohnt sich, den »Missionsbefehl« gründlich zu lesen. Es sei hier nur kurz darauf hingewiesen, dass es dort nicht heißt: »Ruft zur Bekehrung auf«, sondern »macht zu Jüngern«. Die beiden Mittelwörter »taufen« und »lehren« konkretisieren das »Jüngern«. Nachfolger Jesu lernen die Glaubensinhalte, die ihr Herr ihnen hinterlassen hat (»lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe«). Sie gehorchen dem, was sie gelernt haben. Das Evangelium von Jesus Christus stiftet unter allen Völkern den »Glaubensgehorsam« (vgl. Röm 16,25-27). Evangelisation, die nur zur Bekehrung aufruft, um Menschen »in den Himmel zu bringen«, greift zu kurz.

Bekenntnisgebundene Mission. Da in den letzten hundert Jahren Fragen des rechten Glaubens durch Pragmatismus und Gemeinschaft verdrängt worden sind, gilt es, die einende und festigende Bedeutung des Glaubensbekenntnisses wiederzuentdecken. Gemeinde kämpft für den Glauben, »der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist« (Jud 3). Bekenntnisse sind Kurzformeln, in der »die biblische Botschaft brennglasartig zusammengefasst wird, in der das unaufgebbare Soll, die ›eiserne Ration‹ christlicher Wahrheit ›fest-geschrieben‹ wird.« Obschon der Glaube in der Bibel primär als persönlicher Vertrauensakt verstanden wird, bleibt er auf Lehre bezogen. »Nicht zuletzt waren es Irrlehren, die die neutestamentliche Gemeinde zwangen, klipp und klar auf den Satz und auf den Punkt zu bringen, was christlicher Glaube ist und was er nicht ist. Glaube ist im Neuen Testament immer auch inhaltliches Bekenntnis, kein verschwommenes allgemeines Gottvertrauen.« Es braucht verbindliche und öffentliche Zeugnisse über das, was in Gemeinde und Mission gilt.

Gemeindebezogene Mission. Die ersten Missionsgesellschaften hatten eine den Kirchengemeinden dienende Funktion. Sie übernahmen Aufgaben, die einzelne Gemeinden allein nicht leisten konnten. Leider haben sich inzwischen viele Missionswerke von sendenden Gemeinden emanzipiert. Hinzu kommt, dass Gründung und Stärkung von Gemeinden oft nicht mehr im Zentrum stehen. Auch wenn nicht alle Missionsarbeit gemeindegebunden sein muss – ich denke hier beispielsweise an Studentenmission –, so sollte sie insgesamt dem Gemeindebau dienen.

Gemeinde ist Botschafterin, nicht die Botschaft. Bei der Mission verkündigen wir nicht uns selbst (2Kor 4,5) oder ersonnene Botschaften (vgl. 2Pt 1,16), sondern den für uns am Kreuz gestorbenen und auferstandenen Jesus Christus. Verkündigung des Evangeliums ist treue »Ausbotschaftung« der Tatsache, dass Gott uns mit sich selbst versöhnt hat, indem er seinen Sohn als Sühnopfer für uns Sünder hat sterben lassen, so dass diejenigen, die ihm vertrauen und umkehren, ewiges Leben haben.

Wenn zum Beispiel John Howard Yoder betont, dass die sichtbare Kirche nicht Überbringerin der christlichen Botschaft, sondern selbst die Botschaft ist, liegt hier eine Fehldeutung des Zeugendienstes zugrunde. Als Gesandte oder Zeugen des Evangeliums sind wir Überbringer einer Botschaft und nicht selbst Urheber oder Gegenstand dieser Botschaft (vgl. 2Kor 5,20, Apg 1,8).Mittel der Mission ist die Predigt … »Stille Proklamation des Evangeliums ist« – wie D. A. Carson kürzlich gezeigt hat – »ein Oxymoron«, also ein begrifflicher Widerspruch. Das Evangelium begegnet Menschen, indem es verkündigt wird. Selbstverständlich soll die Verkündigung durch entsprechende Werke gedeckt und bestätigt werden. Doch die Werke gehören nicht selbst zum Evangelium, sondern sind Früchte des Evangeliums. Der Glaube kommt »aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort« (Röm 10,17). Insofern ist es vorrangige Aufgabe der Gemeinde, das Wort Christi zu verkündigen.

Die empfehlenswerte Zeitschrift Reformation heute gibt es hier: www.reformationheute.de.

Vittorio Subilia schreibt über Luthers Sicht der Mystik (Die Rechtfertigung aus Glauben, 1981, S. 133):

Auch wenn zuzugeben ist, daß sich Luther in gewissem Maße der Sprache der Mystik bedient hat, um sein neues Verständnis der Gottesgerechtigkeit zu erläutern, wofür eine literarische Abhängigkeit nicht immer sicher und ohne Vorbehalte nachweisbar ist, muß man trotz seines Lobes für Tauler sagen, daß er Ausdrücke mit mystischem Klang in einem von jeder mystischen Voraussetzung entschieden abweichenden Sinn benutzt. Nicht umsonst erklärt er ganz deutlich, daß die mystische Theologie eher in platonische als in christliche Richtung führt und folglich nicht lehrt, Christus zu erkennen, sondern daß sie Gefahr läuft, ihn zu verlieren, selbst wenn man ihn kennt: Sie ist eine Theologie der Herrlichkeit, die nichts vom gekreuzigten Christus weiß.

Siehe dazu auch den Beitrag Martin Luther und die deutsche Mystik (der dazugehörige DLF-Beitrag ist leider nicht mehr online).

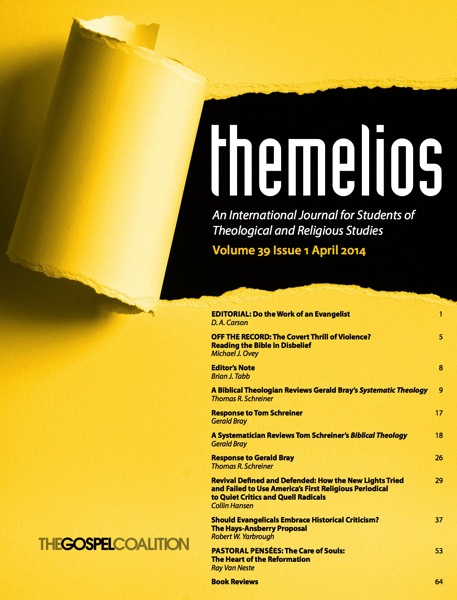

Die neue Ausgabe des Journals Themelios (Vol. 39.1, 2014) ist online:

EDITORIAL: Do the Work of an Evangelist (D. A. Carson)

EDITORIAL: Do the Work of an Evangelist (D. A. Carson)Begeisterte sowie kritische Leser von Tim Kellers Büchern dürften sich für die Besprechung des Buches:

interessieren.

Hier die PDF-Version: Themelios39.1.pdf.

Die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gilt heute als häufigste Verhaltensstörung bei Kindern und Jugendlichen. Um die 6–7 Prozent der männlichen Jugendlichen sollen betroffen sein. Der Neurobiologe Gerald Hüther glaubt, dass es sich dabei gar nicht um eine psychische Störung handelt und die schnelle Verschreibung von Pillen kaum weiterhilft. Wir sollten uns stattdessen lieber mit den gesellschaftlichen Ursachen beschäftigen.

Hier das gute Interview mit Gerald Hüther:

Hier der Hinweis auf zwei frei verfügbare Aufsätze zur „Neuen Paulusperspektive“ (NPP), die 2010 im SBJT erschienen sind:

Im Jahre 2012 veröffentlichte die Zeitschrift Kerygma und Dogma (Jg. 58, S. 268–283) zudem den Aufsatz „Paulus und seine neue Perspektive“ von Mark A. Seifrid. Darin heißt es (S. 282–283):

Das Umdenken über die paulinische Rechtfertigungslehre hat auch ein Umdenken über seine Ethik mit sich gebracht, insbesondere in Bezug auf das Verhältnis zwischen Rechtfertigung und Endgericht. An dieser Stelle ist es besonders evident, dass, wie immer ihre Stärken und Schwächen geartet sein mögen, die „neue Perspektive“ auf Paulus ein Ausdruck der theologischen Fragen unserer Zeit ist. Ist es wahr, dass die Rechtfertigungsbotschaft, die die Vergebung der Sünden bringt, für die Erlösung ausreicht? Ist diese Botschaft die Botschaft des Paulus? Bereits E.P. Sanders nahm eine Unterscheidung im frühjüdischen Verständnis der Errettung vor, nämlich zwischen „Hineinkommen“ (durch Gottes erwählende Gnade) und „Darinbleiben“ (durch ein gewisses Maß an Gehorsam). Einige der bekannteren Vertreter der „neuen Perspektive“ gingen soweit zu behaupten, dass auch Paulus mit diesem Erlösungsverständnis arbeitet. Man wird zunächst aus Glauben gerechtfertigt, doch werden die eigenen Werke schlussendlich für die Errettung im Endgericht mitzählen.

Nach einem anderen Modell ist Rechtfertigung Gottes Beurteilung, dass wir wirklich Menschen sind, die Glauben haben und ihm treu sind. Es ist mehr als nur leicht ironisch, dass jene, die mit Luthers Rechtfertigungslehre aufzuräumen suchen, dem Erlösungsverständnis, das er zu reformieren suchte, wieder bemerkenswert nahe kommen! Es gibt eindeutig schwierige Texte über das Endgericht (z. B. 2Kor 5, 10; Röm 2, 12–16), die ausführlichere Diskussion verdienen, als wir ihnen hier geben können. Sicher werden sie zukünftig im Zentrum der Debatte stehen. Paulus macht es aber ziemlich deutlich, dass Gottes Rechtfertigungswerk in Christus und unsere Verbindung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn uns durch das Endgericht hindurch zur neuen Schöpfung bringen und uns die Gabe des Geistes, d.h. neues Leben hier und jetzt verleihen (Röm 6, 4–5; 8, 1–3; Gal 6, 15). Wir werden durch das Endgericht hindurch getragen, weil wir in Jesus Christus schon das Leben jenseits des Gerichts besitzen. Doch nicht nur das, sondern das Leben, das wir durch den Glauben an Jesus Christus ergreifen, macht uns zu neuen Menschen (2 Kor 5, 17). Das Werk der Rechtfertigung Gottes in Christus reicht für christlichen Gehorsam aus und zwar ohne Ergänzungen, weil nämlich Gehorsam nur aus einem erneuerten Herzen erwachsen kann. Die „neue Perspektive auf Paulus“ hat noch immer viel von der neuen Perspektive des Paulus zu lernen!