Christianity Today stellt die 12 Bücher des Jahres 2010 vor: www.christianitytoday.com.

Sechs Tipps für die Kleingruppenarbeit

Johnny und Chachi haben einige innovative Ratschläge für die kirchliche Gruppenarbeit (leider nur in englischer Sprache):

Jeff Jarvis: »Journalisten dachten, sie seien wie Hohepriester«

Der Journalistikprofessor Jarvis gilt als einer der wichtigsten Experten für die aktuellen Veränderungen in der Medienwelt. Im Interview mit FOCUS ONLINE skizziert er die Zukunft der Nachrichtenbranche (und unterschätzt dabei m.M. nach den Stellenwert der Inhalte):

Ich denke, wir waren es der Öffentlichkeit schon immer schuldig, alles Wissen, was für unsere Arbeit wichtig ist, mit der allgemeinen Öffentlichkeit zu teilen. Journalisten dachten allzu oft, sie wären wie Hohepriester und stünden über allem und jedem. Sie kanzelten sich also gegenüber ihrem Publikum ab. Dabei bestehen auch für Journalisten etliche Vorteile, Privates öffentlich zu machen, weil man nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen kann, solange man sich nicht selber öffnet. Und wenn wir als Gemeinwesen auf das Nachrichtengeschäft schauen, auf das Wissen unserer Gesellschaft, dann ist man selbst nur ein Teil dieser Gemeinschaft. Wenn man dann als Journalist versucht, sich selbst abzusetzen und denkt »Ich bin besser als das hier, ich kann es mir im Elfenbeinturm gut gehen lassen«, funktioniert dieses Gemeinschaftsprinzip nicht mehr. Wir müssen uns wie ein Teil dieser Gesellschaft benehmen. Und falls man dies nicht tut, dann werden wir zu Fremden. Wissen Sie, dass in den USA zwei Drittel der Amerikaner den Medien nicht vertrauen? Das zeigt, dass wir bislang etwas falsch machen.

Hier das Interview: www.focus.de.

Junia, die erste Apostelin?

Seit Jahren wird nicht nur in der akademischen Welt über eine Person, die lediglich in einem Grußwort des Paulus im 16. Kapitel des Römerbriefes erwähnt wird, gestritten: Junia(s). Wer einmal in der eigenen Gemeinde sich mit der Frage nach dem Lehramt der Frau auseinandergesetzt hat, wird Befürworter der Frauenordination antreffen, die Junia für die erste gemeindeleitende Apostelin halten, gewiss aber auch Kritiker, die Junias für einen Mann halten. Und so wird eine Randperson der neutestamentlichen Briefliteratur zum Zankapfel nicht nur der Theologen sondern auch der Gemeinde insgesamt.

Daniel Dangendorf vom Blog Theologia et Musica hat eine exegetische Studie über Röm 16,7 geschrieben.

Das ist Grund genug, der Thematik exegetisch zu begegnen. In Röm 16,7 stoßen etliche exegetische Probleme aufeinander, die hier nacheinander diskutiert werden sollen. Ist Junia(s) Mann oder Frau? Sind Andronikus und Junia(s) selbst Apostel? Wenn ja, was meint die Bezeichnung Apostel an dieser Stelle? Diese und ähnliche Fragen müssen zuerst geklärt werden, bevor man sich einer ethischen Perspektive widmet. Was lässt sich ethisch aus Röm 16,7 ableiten? Diese Frage soll im Rahmen dieser Hausarbeit ebenfalls abschließend gestellt werden und es ist notwendig, diese Frage zu stellen, da Junia(s) so gerne in der Diskussion um die Frauenordination als Fallbeispiel gebraucht wird. Bei der Diskussion wird insbesondere auch die Publikation von Eldon Jay Epp Junia, the first Woman Apostle, Fortress: Minneapolis, 2005 mit berücksichtigt.

Die exegetische Studie kann hier herunter geladen werden: mbstexte140.pdf.

Internet: »Menschen verwandeln sich da in Drecksäcke«

Jaron Lanier ist ein Internet-Pionier. Den Begriff »virtuelle Realität« hat er geprägt und die Gratiskultur beschworen. Nun sieht er, wie Kreative ausgebeutet werden und spricht vom digitalen Mob:

Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, davor Angst zu haben. Der menschliche Charakter scheint unglücklicherweise einen verborgenen Schalter zu haben, mit dem im Menschen das Herdentier anzuknipsen ist. Uns ist die Fähigkeit gegeben, als Individuum zu handeln, aber wir können uns auch zum Mob zusammenschließen. Dafür gibt es in der Geschichte unzählige Beispiele. Die Weisheit, die aus der Menge heraus entsteht, taugt eigentlich nur dazu, Kalkulationen schneller durchzuführen oder den Marktpreis festzulegen. Und was die Menge beschließt, ist immer noch besser als der Beschluss von Bürokraten. Wenn eine Menge aber nicht nur den Preis eines Produktes festlegt, sondern etwas produzieren will, endet sie leicht als Mob. Es gibt nach meiner Meinung deutliche Parallelen zwischen den frühen Kommunisten und den heutigen Internetpiraten. Als Ideologie klang das damals doch gut, bis es empirisch in den Abgrund ging. Es hängt wohl mit der menschlichen Biologie zusammen, dass im Kollektiv die Strategie, etwas zu verbessern, zum Scheitern verurteilt ist. Menschen verwandeln sich da in Drecksäcke. Davor habe ich am meisten Angst.

Hier das Interview: www.faz.net.

Erträumte Neuzeit

Descartes war dreiundzwanzig Jahre alt, als er in der Nacht vom 10. zum 11. November 1619 drei Träume hatte. Von dieser Nacht der Träume her datierte er jene geistige Revolution, aus der seine Philosophie hervorging, die durch einen absoluten Neuanfang gekennzeichnet war. Alles, was ihn bis dahin bestimmt hatte, will er in dieser Nacht hinter sich gelassen haben. Dies ereignete sich, als Descartes im Dienst der bayerischen Armee stand und an der militärischen Kampagne von 1619 in Deutschland teilnahm. Im Winterlager in Ulm 1619/20 fasste er, wie Paul Valéry schreibt, den Entschluss, sich selbst als Quelle und Bürgen allen Wertes in Fragen der Erkenntnis zu nehmen. Das berühmte »Cogito, ergo sum«, Ich denke, also bin ich, soll in diesem Winter zur Grundlage seiner Philosophie geworden sein.

Descartes war dreiundzwanzig Jahre alt, als er in der Nacht vom 10. zum 11. November 1619 drei Träume hatte. Von dieser Nacht der Träume her datierte er jene geistige Revolution, aus der seine Philosophie hervorging, die durch einen absoluten Neuanfang gekennzeichnet war. Alles, was ihn bis dahin bestimmt hatte, will er in dieser Nacht hinter sich gelassen haben. Dies ereignete sich, als Descartes im Dienst der bayerischen Armee stand und an der militärischen Kampagne von 1619 in Deutschland teilnahm. Im Winterlager in Ulm 1619/20 fasste er, wie Paul Valéry schreibt, den Entschluss, sich selbst als Quelle und Bürgen allen Wertes in Fragen der Erkenntnis zu nehmen. Das berühmte »Cogito, ergo sum«, Ich denke, also bin ich, soll in diesem Winter zur Grundlage seiner Philosophie geworden sein.

Mehr im Artikel »Die Nacht der Träume« von Henning Ritter: www.faz.net.

Das Gottvertrauen von Denzel Washington

Denzel Washington, der demnächst als Eli in die Kinos kommt, spricht im Interview mit CT über sein Gottvertrauen. Der Sohn eines Pfingstpredigers bekennt:

Denzel Washington, der demnächst als Eli in die Kinos kommt, spricht im Interview mit CT über sein Gottvertrauen. Der Sohn eines Pfingstpredigers bekennt:

»Wir beteten für alles, täglich«, erzählte Washington vergangene Woche Mitgliedern der religiösen Medien in Los Angeles. »Und wir schlossen das Gebet immer mit ›Amen. Gott ist Liebe‹. Ich dachte, das ›Gott Liebe ist‹ sei nur ein Wort. Es kostete mich eine lange Zeit, zu lernen, was das bedeutete. Ich sorge mich nicht darum, was für ein Buch du liest oder was du glaubst, so lange du keine Liebe hast, du deinen Mitmenschen nicht liebst, hast du gar nichts.«

Hier mehr: www.christianitytoday.com.

Interview mit J.I. Packer

J.I. Packer betont im Interview mit Mike Ovey die Relevanz einer seriösen theologischen Ausbildung. Das Gespräch sei allen empfohlen, die Theologie studieren oder studieren wollen. Auch für Ausbilder und Pastoren bringen die Einsichten von Packer großen Gewinn.

Teil 1: Knowing Your stuff

Teil 2: The Faith Taught Not Caught

Teil 3: Training the Congregation

VD: JT

Wie sieht die Zukunft der Evangelikalen aus?

Die neue Ausgabe des 9Marks eJournals setzt sich mit der »Evangelikalen Bewegung« auseinander. Carl Trueman, Professor für Kirchengeschichte am Westminster Theological Seminary in Philadelphia (U.S.A.), macht sich große Sorgen über die Zukunft der Evangelikalen Bewegung:

Finally, too few evangelical academics seem to have much ambition. Perhaps this sounds strange: the desire to hold a tenured university position, to publish with certain presses, to speak at certain scholarly conferences, to be in conversation with the movers and shakers of the guild—these seem like ambitions that are all too common. Yet true ambition, true Christian ambition, is surely based in and directed towards the upbuilding of the church, towards serving the people of God, and this is where evangelical academics often fail so signally. The impact evangelical scholars have had on the academy is, by and large, paltry, and often (as noted) confined to those areas where their contributions have been negligibly evangelical. Had the same time and energy been devoted to the building up of the saints, imagine how the church might have been transformed. This is not to say that high-powered scholarship should be off-limits, nor that the immediate needs of the man or woman in the pew should provide the criteria by which relevance is judged; but it is to say that all theological scholarship should be done with the ultimate goal of building up the saints, confounding the opponents of the gospel, and encouraging the brethren. The highest achievement any evangelical theological scholar can attain is not membership of some elite guild but the knowledge that he or she has done work that strengthened the church and extended the kingdom of God through the local church. The day is coming when the cultural intellectual elites of evangelicalism—the institutions and the individuals—will face a tough decision. I see the crisis coming on two separate but intimately connected fronts. The day is coming, and perhaps has already come, when, first, to believe that the Bible is the Word of God, inspired, authoritative, and utterly truthful, will be seen as a sign at best of intellectual suicide, at worst of mental illness; and, second, to articulate any form of opposition to homosexual practice will be seen as the moral equivalent of advocating white supremacy or child abuse. In such times, the choice will be clear, those who hold the Christian line will be obvious, and those who have spent their lives trying to serve both orthodoxy and the academy will find that no amount of intellectual contortionism will save them. Being associated with B. B. Warfield will be the least of their worries.

Phil Johnson, Director von »Grace to You«, stellt unverblümt fest:

The gospel’s most dangerous earthly adversaries are not raving atheists who stand outside the door shouting threats and insults. They are church leaders who cultivate a gentle, friendly, pious demeanor but hack away at the foundations of faith under the guise of keeping in step with a changing world.

Hier mehr: eJournal201071janfeb.pdf.

Die Zukunft der AT-Theologie

Collin Hansen hat für CT den Autor es hochgelobten Buches Finding Meaning in the Pentateuch interviewt (siehe hier). John Sailhamer sagt dort über die Zukunft der alttestamentlichen Theologie:

By far the biggest change in Old Testament studies over the past four decades has been the fall—if not the total collapse—of the discipline of Old Testament itself. I don’t mean to say that the study of the Old Testament has no future. I mean only that there is a general sense among Old Testament scholars at the moment that the discipline of Old Testament studies has an uncertain future. It is not that there is no future. It is that no one has been able to predict what its future will be. This an exciting time and productive period to be studying the Old Testament because despite the many new approaches being tried and tested, a consensus on what will come next has not been reached.

Hier das Interview: www.christianitytoday.com.

Politische Führung in der »Postdemokratie«

Wer sich mit dem Phänomen der »Postdemokratie« beschäftigen möchte, ohne gleich das Buch:

Wer sich mit dem Phänomen der »Postdemokratie« beschäftigen möchte, ohne gleich das Buch:

- Clon Crouch, Postdemokratie, Frankfurt am Main, 2009

zu erwerben, findet mit dem Aufsatz »Politische Führung in der ›Postdemokratie‹« von Claudia Ritzi und Gary S. Schaal einen guten Einstieg.

Hier drei Kostproben:

Die postdemokratische Konstellation lässt sich nach Crouch durch vier Merkmale charakterisieren, die in zunehmendem Maße in westlichen Demokratien beobachtet werden können: Auf der formal-institutionellen Ebene bleiben demokratische Institutionen und Prozeduren erhalten, so dass der Blick von außen, ohne Kenntnis des internen Prozesses der Demokratie, sie für normativ intakt halten würde; das entspricht jedoch nicht der Realität, da sie massiv an Bedeutung für die demokratische Entscheidung verloren haben. Daraus resultiert das zweite Merkmal der Postdemokratie, wonach Parteipolitik und der Wettkampf der Parteien um Wählerstimmen zunehmend von Inhalten, die später Regierungspolitik programmieren sollen, befreit werden. An die Stelle klarer Programmatik und der Diskussion politischer Handlungsoptionen treten personalisierte Wahlkampfstrategien. Die Inhalte der Politik werden drittens zunehmend von der »Firma« bestimmt, also als Folge des Zusammenwirkens politischer und ökonomischer Akteure. Daraus folgt viertens, dass die Bürgerinnen und Bürger als Demos zwar nicht de jure, aber de facto entmachtet werden. Postdemokratie ist in diesem Verständnis eine Scheindemokratie im institutionellen Gehäuse einer vollwertigen Demokratie …

Politische Führer folgen dem Ideal des findigen politischen Entrepreneurs von Joseph Schumpeter. Sie bedienen nicht in erster Linie Präferenzen und politische Wünsche der Bevölkerung, sondern sind innovativ, setzen die politische Agenda und erzeugen bei den Bürgern erst jene politische Präferenzen und nachträgliche Zustimmung, mit deren politischer Umsetzung sie bereits begonnen haben. Versteht man den demokratischen Prozess in Analogie zum Markt, so verschiebt sich das Ideal der Demokratie von der Nachfrage- zur Angebotsorientierung und somit von einer Demokratie der Bürgerbeteiligung hin zu einer der Führungsorientierung. Während die Entwicklung des Konsumgütermarktes dem Bürger als Konsumenten zunehmenden Einfluss auf die Produktion verschafft hat, hat der Bürger als Wähler an Macht verloren. Der zunehmend freie Wettbewerb hat nicht nur eine bedeutsamere Rolle von Unternehmern und unternehmerisch agierenden Politikern zur Folge, sondern auch konträre Konsequenzen für die Entwicklung politischer und ökonomischer Einflussstrukturen …

Im Zuge der Entwicklung zur Postdemokratie wandelt sich also der Verlauf der politischen Legitimationsprozesse, und politische und ökonomische Eliten werden als die zentralen Akteure in politischen Systemen gestärkt. Ihnen stehen die Bürger (jenseits von Wahlen und Abstimmungen) als weitgehend inaktive und zumeist politisch desinteressierte Masse gegenüber. Während die ökonomischen Akteure in der Regel fast unsichtbar für die Öffentlichkeit im Hintergrund (bzw. in den Lobbys der Parlamente, Regierungssitze und Ministerien) agieren und somit als gesellschaftliche Führungselite kaum wahrgenommen werden, versuchen prominente Regierungsvertreter, als leader einen Vertrauensvorschuss und Sympathiebonus bei den Bürgern zu erlangen, der ihnen die (nachträgliche) Unterstützung für ihr Handeln und die Wiederwahl sichert.

Der Aufsatz ist Bestandteil der aktuellen APuZ-Ausgabe, die hier zum kostenlosen Download angeboten wird: 5E02XS.pdf (2.456 KB)

Suchen bald Millionen Männer vergeblich eine Frau?

Schon in meiner Jugend haben Experten vor den Auswirkungen der Bevölkerungspolitik in China gewarnt:

Im Jahr 2020 werden in China 24 Millionen Männer »im heiratsfähigen Alter« Schwierigkeiten haben, eine Frau zu finden. Das liege daran, dass in China zurzeit viel mehr Jungen als Mädchen geboren werden, heißt es in einer Untersuchung der chinesischen Akademie für Sozialwissenschaften, aus der am Montag mehrere staatliche Medien zitierten. Der wachsende Männerüberschuss stehe mit der traditionellen Bevorzugung männlicher Nachkommen im Zusammenhang. Vor allem auf dem Land komme es immer noch zu übermäßigen Abtreibungen weiblicher Föten. Die Verbreitung von Ultraschalluntersuchungen seit den achtziger Jahren habe diese Entwicklung weiter verschärft.

Hier der vollständige Artikel: www.faz.net.

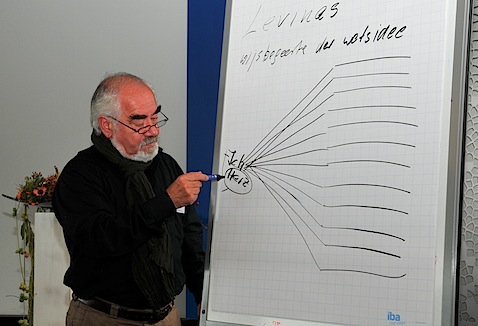

Alle Wirklichkeit ist auf Gott bezogen

Ich habe vor einigen Wochen hier auf humorvolle Weise über ein Symposium des Schweizer Martin Bucer Seminars verwiesen und einen seriösen Bericht angekündigt. Hier mein Kurzbericht:

Alle Wirklichkeit ist auf Gott bezogen

Erstes Schweizer Symposium des Martin Bucer Seminars war der Amsterdamer Philosophie gewidmet

Wissenschaft, die sich ausschließlich auf die Welt der messbaren Erscheinungen beschränkt, kann nicht alle Aspekte der Wirklichkeit erfassen. Wissenschaft ist immer Abstraktion von Alltagserfahrung und nimmt bestimmte Gesichtspunkte besonders unter die Lupe. Deshalb darf keine Einzelwissenschaft die Deutungshoheit über Gottes Schöpfung für sich beanspruchen. Zu diesem Ergebnis kamen die Teilnehmer des ersten Schweizer Symposiums, das vom Martin Bucer Seminar (MBS) zwischen dem 18. und 20. September im Ferienhotel Seeblick am Vierwaldstättersee veranstaltet wurde.

Thema des Symposiums war die so genannte »Amsterdamer Philosophie«, die von dem reformierten, holländischen Philosoph Herman Dooyeweerd (1894–1977) begründet wurde. Dooyeweerd zeigte durch umfangreiche Untersuchungen, dass das Denken der Menschen von Erkenntnisinteressen bestimmt wird. Anders als Immanuel Kant, der eine reine Vernunft behauptete und die logische Wirklichkeit verabsolutierte, wird nach Dooyeweerd alles Denken von im Herzen der Menschen verankerten Grundmotiven geprägt.

Thema des Symposiums war die so genannte »Amsterdamer Philosophie«, die von dem reformierten, holländischen Philosoph Herman Dooyeweerd (1894–1977) begründet wurde. Dooyeweerd zeigte durch umfangreiche Untersuchungen, dass das Denken der Menschen von Erkenntnisinteressen bestimmt wird. Anders als Immanuel Kant, der eine reine Vernunft behauptete und die logische Wirklichkeit verabsolutierte, wird nach Dooyeweerd alles Denken von im Herzen der Menschen verankerten Grundmotiven geprägt.

Professor Gianfranco Schultz (erstes Foto) von der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule Basel (CH), der für die Einführung in die Amsterdamer Schule gewonnen werden konnte, zeigte in seinen Vorträgen, dass einerseits unser Denken durch die Auflehnung gegen Gott gezeichnet ist. »Es geht ein Riss durch diese Welt und durch uns selbst«, sagte Schultz. Wir Menschen revoltieren gegen Gott und sind erlösungsbedürftig. Menschen, die ihre Abhängigkeit von Gott bejahen und dem Evangelium von Jesus Christus vertrauen, haben andererseits unendlich viele Entfaltungsmöglichkeiten. »Dass das, was Gott in die Welt hineingelegt hat, erschlossen werden soll, dass Dinge zu ihrem Recht kommen sollen, habe Dooyeweerd in seinen Arbeiten immer wieder deutlich machen können«, sagte Schultz.

Professor Gerrit Glas von der Freien Universität Amsterdam (NL) stellte in seinen Vorträgen heraus, dass die Amsterdamer Philosophie für die Psychologie sehr fruchtbar gemacht werden kann. Der renommierte Psychiater und Philosoph demonstrierte anhand vieler Fallbeispiele aus seiner Forschungsarbeit, dass der Dooyeweerdsche Ansatz der Komplexität des Menschen angemessener ist, als Anthropologien, die sich auf wenige Aspekte des Menschen konzentrieren. Hier bewährt sich insbesondere die Lehre von der »Souveränität im eigenen Kreis«, sagte Glas. Demnach ist die Wirklichkeit durch Sphären strukturiert, in denen jeweils eigene Gesetze gelten. So können etwa die Gesetze der Biologie nicht einfach auf die Psychologie übertragen werden oder umgekehrt. Denn während die Biologie das Biotische studiert, beschäftigt sich die Psychologie mit dem Psychischen. In beiden Spähren gelten unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten.

Professor Gerrit Glas von der Freien Universität Amsterdam (NL) stellte in seinen Vorträgen heraus, dass die Amsterdamer Philosophie für die Psychologie sehr fruchtbar gemacht werden kann. Der renommierte Psychiater und Philosoph demonstrierte anhand vieler Fallbeispiele aus seiner Forschungsarbeit, dass der Dooyeweerdsche Ansatz der Komplexität des Menschen angemessener ist, als Anthropologien, die sich auf wenige Aspekte des Menschen konzentrieren. Hier bewährt sich insbesondere die Lehre von der »Souveränität im eigenen Kreis«, sagte Glas. Demnach ist die Wirklichkeit durch Sphären strukturiert, in denen jeweils eigene Gesetze gelten. So können etwa die Gesetze der Biologie nicht einfach auf die Psychologie übertragen werden oder umgekehrt. Denn während die Biologie das Biotische studiert, beschäftigt sich die Psychologie mit dem Psychischen. In beiden Spähren gelten unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten.

Hansjürg Huber, Präsident des Schweizer Martin Bucer Seminars, hatte anlässlich seines runden Geburtstags zu dem Symposium eingeladen. Der Initiator dankte in seiner Schlussrede beiden Professoren für ihre kompetenten und engagierten Einführungsvorlesungen. Ihnen sei es gelungen, den Teilnehmern die komplexen und zugleich leistungsfähigen Ansätze vorzustellen und die teilweise kontroversen Diskussionen zu leiten. Durch die »Beschäftigung mit der Amsterdamer Philosophie sei eine Basis dafür gelegt, um weiter an dem Thema zu arbeiten«, sagte Huber. Für die Arbeit mit Menschen im Sozialwesen, in der Medizin oder Seelsorge brauchen wir eine solide christliche Anthropologie. »Wir Christen müssten sprachfähiger werden und uns in die aktuellen Debatten um Welt- und Menschenbilder einmischen«, formulierte Huber als Wunsch für weitere Symposien.

– – –

Beitrag als PDF: Alle Wirklichkeit ist auf Gott bezogen.pdf

Die Philosophie der Accordance Bibel-Software

Hier ein Einführungsvideo zur Bibel-Software Accordance (für Apple Macintosh Computer). Der Podcast in englischer Sprache umfassst 46 MB: p16_accordancephilosophy.m4v.

Alvin Plantinga im Interview

Hier ein Interview mit dem christlichen Philosophen Alvin Plantinga (zusammen ca. 25 Minuten):

Teil 1 – Argumente für Gott:

Reasons for God from CPX on Vimeo.

Teil 2 – Wo liegt Richard Dawkins falsch?:

Where Richard Dawkins goes wrong from CPX on Vimeo.

Teil 3 – Sicherer Glaube ohne Beweise?:

Sure Faith without Proof from CPX on Vimeo.

Teil 4 – Ist Gott gut?:

Is God good? from CPX on Vimeo.

Where Richard Dawkins goes wrong from CPX on Vimeo.

VD: JT