Nach Friedrich Nietzsche hat das Christentum Europa verdorben. Deshalb kündigte er einen Tag von historischer Bedeutung an. Der 30. September 1888 sei der letzte Tag des Christentums und der erste Tag einer neuen Zeitrechnung. Der Tag der Umwertung aller Werte.

Belege für diese Umkehrung der christlichen Werte lassen sich heute vielerorts finden. In der Zeitschrift für Religion und Weltanschauung, die vom Materialdienst der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen (EZW) herausgeben wird, ist gerade wieder ein Beispiel zu lesen.

Berichtet wird dort (6/2021, S. 435–437) über die in den USA als Kirche anerkannte Bewegung The Satanic Temple (TST). Die Gruppe versteht sich als atheistisch und nutzt Satan nach eigenen Aussagen nur als ein Symbol (siehe weitere Informationen hier).

The Satanic Temple setzt sich ausdrücklich für Schwangerschaftsabbrüche ein. Da die rechtlichen Reglementierungen von Abtreibungen das Recht der Frau auf Selbstbestimmung beschneiden, suchen die Akteure nach kreativen Wegen, um Abtreibungen auf legale Weise zu ermöglichen. Schwangerschaftsabbrüche, die als religiöses Ritual zelebriert werden, seien rechtlich unbedenklich, da sie unter die Religionsfreiheit fielen. Die EZW schreibt:

Zusätzlich zu der weltanschauungspolitischen Stellungnahme versucht sie, schwangeren Frauen in Texas eine legale Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch zu eröffnen. Dafür bezieht sie sich auf den „Religious Freedom Restoration Act“ (RFRA), der es in den USA erlaubt, bei bestimmten religiösen Handlungen illegale Substanzen zu konsumieren. Anlass für dessen Einführung war die Verwendung des meskalinhaltigen Peyote-Kaktus in Ritualen der indigenen Bevölkerung. In analoger Weise sollen nun trotz des texanischen Abtreibungsgesetzes Frauen die Medikamente Mifepriston und Misoprostol legal verabreicht werden dürfen, um damit einen Schwangerschaftsabbruch herbeizuführen. Zu diesem Zweck definierte TST Abtreibung als religiöses Ritual, um Frauen die Möglichkeit zu geben, als Mitglieder der Religionsgemeinschaft einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Derzeit wird der entsprechende Antrag von TST durch die Gesundheitsbehörde „U.S. Food and Drug Administration“ juristisch geprüft.

Nun wäre von einer christlichen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen zu erwarten, dass sie dieses Projekt scharf verurteilt. Hier wird nicht nur die Religionsfreiheit missbraucht, sondern eben auch das Lebensrecht ungeborener Personen verwirkt. Im Namen der Selbstbestimmung von Frauen werden kleine Kinder getötet. Aber nein. Die nötige Kritik fehlt. Stattdessen wird im schließenden Absatz bedauert, dass auch in Deutschland der Schwangerschaftsabbruch noch ein heikles Thema sei. Ich zitiere weiter:

Nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland sind Schwangerschaftsab-brüche nach wie vor ein heikles Thema. Erst vor kurzem wurde in Berlin wieder ein „Marsch für das Leben“ mit mehreren Tausend Abtreibungsgegnerinnen und -gegnern veranstaltet – darunter eine große Zahl religiös motivierter Menschen. Auch die katholische Bischofskonferenz hatte zu einer Teilnahme an der Demonstration aufgerufen. Eine Gegendemonstration zählte ebenfalls mehrere Tausend Teilnehmende.“ In Deutschland ist der politische Einfluss der evangelikalen Bewegung wesentlich geringer als in Amerika. Das ist möglicherweise der Grund, warum TST hierzulande noch keine Gemeinschaft gründen konnte bzw. wollte.

Entsteht hier nicht der Eindruck, dass die konservativen Christen, die sich für das Lebensrecht Ungeborener einsetzen, das Problem sind? Wo ist die Verurteilung des rituellen Schwangerschaftsabbruchs? Ich jedenfalls verstehe den Text so, als wünschte man The Satanic Temple alles Gute.

Unser erstes Buch ist ein Andachtsbuch von John Piper. Der Advent ist eine Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, an dem wir die Menschwerdung Jesu feiern. Es ist das größte Wunder der Menschheitsgeschichte: der ewige Gott wird Mensch. Dieses Wunder ist zu großartig, um es nur in den kurzen Weihnachtstagen zu feiern. Die Adventszeit bietet eine Möglichkeit, die Freude über das Weihnachtswunder auszuweiten. Die 25 Andachten von John Piper beginnen am 1. Dezember und führen bis zum ersten Weihnachtstag. Dieses Andachtsbuch will dir helfen, Jesus im Zentrum und als größten Schatz der Adventszeit zu bewahren. Die Kerzen und Süßigkeiten haben ihren Platz, aber du solltest sicherstellen, dass in all der Hektik und dem Trubel Jesus über alles verherrlicht wird.

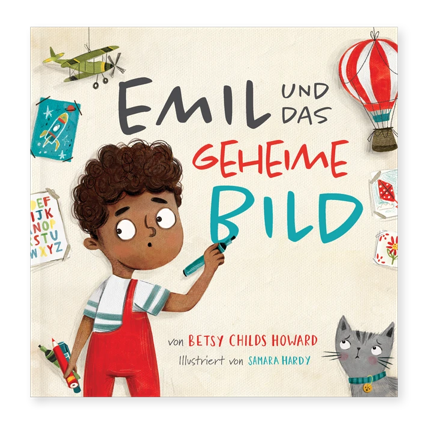

Unser erstes Buch ist ein Andachtsbuch von John Piper. Der Advent ist eine Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, an dem wir die Menschwerdung Jesu feiern. Es ist das größte Wunder der Menschheitsgeschichte: der ewige Gott wird Mensch. Dieses Wunder ist zu großartig, um es nur in den kurzen Weihnachtstagen zu feiern. Die Adventszeit bietet eine Möglichkeit, die Freude über das Weihnachtswunder auszuweiten. Die 25 Andachten von John Piper beginnen am 1. Dezember und führen bis zum ersten Weihnachtstag. Dieses Andachtsbuch will dir helfen, Jesus im Zentrum und als größten Schatz der Adventszeit zu bewahren. Die Kerzen und Süßigkeiten haben ihren Platz, aber du solltest sicherstellen, dass in all der Hektik und dem Trubel Jesus über alles verherrlicht wird. Unser zweites Buch ist das Kinderbuch Emil und das geheime Bild von Betsy Childs Howard. Eigentlich weiß Emil, dass er während der Mittagspause nicht aufstehen darf. Und dass er schon gar nicht an die Wand malen darf. Aber Emil tut es trotzdem. Anschließend versucht er verzweifelt, seinen Ungehorsam zu verheimlichen. Seine Mutter findet es heraus und sein Versuch scheitert kläglich. Emil lernt, welches Elend entsteht, wenn man Sünde geheim hält. Vor allem aber lernt er, welche Erleichterung es bringt, wenn man sie bekennt. In leicht verständlicher Sprache und mit ansprechenden Illustrationen lernen Kinder mit Emil wichtige Lektionen über Buße und Vergebung, die nur Jesus schenkt. Julia Bär hat bereits

Unser zweites Buch ist das Kinderbuch Emil und das geheime Bild von Betsy Childs Howard. Eigentlich weiß Emil, dass er während der Mittagspause nicht aufstehen darf. Und dass er schon gar nicht an die Wand malen darf. Aber Emil tut es trotzdem. Anschließend versucht er verzweifelt, seinen Ungehorsam zu verheimlichen. Seine Mutter findet es heraus und sein Versuch scheitert kläglich. Emil lernt, welches Elend entsteht, wenn man Sünde geheim hält. Vor allem aber lernt er, welche Erleichterung es bringt, wenn man sie bekennt. In leicht verständlicher Sprache und mit ansprechenden Illustrationen lernen Kinder mit Emil wichtige Lektionen über Buße und Vergebung, die nur Jesus schenkt. Julia Bär hat bereits