Sebastian Götz hat das Buch Gottesfurcht – Eine überraschend gute Nachricht von Michael Reeves gelesen und stellt es nachfolgend vor (vielen Dank!):

Eine Rezension von Sebastian Götz

Gottesfurcht – ein Thema, das in evangelikalen Kreisen viele Jahre ein Schattendasein führte, wird in den letzten Monaten wieder stark diskutiert. Sollte man vor Gott Angst haben, auch dann noch, wenn ich ein Kind Gottes bin? Michael Reeves will in seinem Buch Gottesfurcht: Eine überraschend gute Nachricht darauf Antwort geben. Ich war gespannt, wie ihm das gelingt.

Gottesfurcht – ein Thema, das in evangelikalen Kreisen viele Jahre ein Schattendasein führte, wird in den letzten Monaten wieder stark diskutiert. Sollte man vor Gott Angst haben, auch dann noch, wenn ich ein Kind Gottes bin? Michael Reeves will in seinem Buch Gottesfurcht: Eine überraschend gute Nachricht darauf Antwort geben. Ich war gespannt, wie ihm das gelingt.

Er steigt mit einer steilen These in das Thema ein: In dem Mangel an Gottesfurcht sieht er den Grund, warum unsere Gesellschaft zunehmend ängstlicher wird. Weil Gott keine Rolle mehr spielt, nehmen andere Dinge, wie Gesundheit, Weltrettung und vieles mehr seinen Platz ein und lehren uns das Fürchten.

Aber auch beim Lesen der Bibel entstehen Fragen: Vielfach werden wir zu einem „Fürchte dich nicht!“ aufgefordert (der häufigste Appell in der Schrift), während gleichzeitig Verse wie Spr 1,7 uns dazu ermahnen, Gott zu fürchten. Wie passt das zusammen?

Gottesfurcht ist nicht gleich Gottesfurcht

Um diese scheinbaren Gegensätze zu verstehen, ist es für Reeves zentral, zwischen sündiger Gottesfurcht und rechter Gottesfurcht zu unterscheiden. Sündige Gottesfurcht beschreibt er dabei als ein „sich vor Gott fürchten“. Sie entfernt den Sünder von Gott, weil er in seinem Herzen gegen Gott revoltiert und sich fürchtet, von ihm als Sünder entlarvt zu werden. Dabei entspricht es der Strategie Satans, Gott als schrecklich und gnadenlos darzustellen, um Menschen von ihm fernzuhalten. Die rechte Gottesfurcht zieht den Menschen umgekehrt zu Gott. Für den Gläubigen ist eine Furcht – wie oben beschrieben – nicht mehr angemessen. Auch rechte Furcht zittert dabei vor Gott, aber gerade wegen seiner großen Güte und Barmherzigkeit, welche der Gläubige erfahren hat.

In einem weiteren Block arbeitet Reeves heraus, wie zwei Perspektiven auf Gott uns überwältigen und so zur rechten Gottesfurcht führen. Er beginnt damit, Gott als Schöpfergott hervorzuheben. Grundsätzlich können alle Menschen Gott als Schöpfer erkennen. Aber auch hier verändert sich der Blick des Christen. So sieht er hinter der gewaltigen Macht des Schöpfers gleichzeitig den erlösenden, liebenden Gott. Dadurch wird die unvorstellbare Größe des Schöpfers anziehend und gibt Geborgenheit.

Nicht mehr hinter Jesus zurückgehen

Reeves fordert aber dazu heraus, hierbei nicht stehen zu bleiben. Wir dürfen in der Frage der Gottesoffenbarung nicht mehr hinter Jesus Christus zurück! Gott hat sich schließlich in seinem Sohn uneinholbar offenbart (vgl. Joh 14,8–9). Deshalb dürfen Christen erkennen, dass die größte Offenbarung von Gottes Herrlichkeit in seiner Identität als Erlöser begründet ist.

Wie kann ich als Christ nun in dieser Gottesfurcht wachsen? Hier stellt Reeves zunächst klar, dass es um keine äußeren Handlungen geht. Gottesfurcht zielt auf den inneren Menschen ab, auf das, was das Herz bewegt. Deshalb muss in aller erster Linie dieses Herz auf Gott ausgerichtet werden. Und dies geschieht nirgendwo so sehr wie am Kreuz, dort wo Gottes Vergebungshandeln den fulminanten Höhepunkt erreicht. Deshalb muss sich unser Blick nach Golgatha richten, um Gott als den gnädigen und barmherzigen Erlöser immer tiefer kennen zu lernen. Ein Mittel dazu ist laut Reeves die Predigt, weshalb Prediger herausgefordert sind, ihre Zuhörer zur rechten und nicht zur sündigen Gottesfurcht zu führen. Nur so kann eine Herzensveränderung erreicht werden, ohne in eine nur äußerliche Frömmigkeit zu kultivieren.

Dies alles führt zur „Herrlichkeit der Gemeinde“, wie Reeves es nennt. Wenn unser Leben als Kinder Gottes geprägt ist von rechter Gottesfurcht, wird diese unsere natürlichen Ängste verdrängen. Dies befreit, um der Welt, gewirkt durch Gottes Geist, etwas von dieser unbeschreiblichen Herrlichkeit Gottes zu zeigen, die sich in seinen Kindern widerspiegelt.

Abgerundet wird das Buch durch einen Blick auf die Herrlichkeit, die bei Gott ist. Wenn wir über diesen Gott staunen und zittern, verlieren andere Ängste ihre Macht. Dann, wenn wir überwältigt und anbetend für alle Ewigkeit diesen wunderbaren, liebenden, gnädigen und barmherzigen Schöpfergott begegnen, macht uns das frei.

Fazit

Michael Reeves gelingt es, den Leser ins Staunen zu führen über diesen gnädigen und barmherzigen Gott. Besonders hilfreich ist seine Unterscheidung zwischen sündiger und rechter Gottesfurcht. Sie bewahrt davor, eine von Angst geprägte Gottesfurcht zu entwickeln, welche meist nicht das Herz verändert, sondern oft nur fromme äußere Werke hervorbringt. Sein Kapitel „Überwältigt vom Vater“ hilft dabei, über Gott neu zu staunen. Gerade Christen, die im Vater nur den Schöpfer und Richter sehen, dürfen sich hier herausgefordert wissen, weiterzugehen und in Gott auch den liebenden, gnädigen und barmherzigen Vater zu erkennen, der in Christus die Welt mit sich selbst versöhnt hat.

Ich wünsche dem Buch eine weite Verbreitung und dass es viele Kinder Gottes wachsen lässt in rechter Gottesfurcht, damit sie immer mehr staunen und zittern über diesen unbeschreiblich herrlichen Gott.

Gottesfurcht – ein Thema, das in evangelikalen Kreisen viele Jahre ein Schattendasein führte, wird in den letzten Monaten wieder stark diskutiert. Sollte man vor Gott Angst haben, auch dann noch, wenn ich ein Kind Gottes bin? Michael Reeves will in seinem Buch Gottesfurcht: Eine überraschend gute Nachricht darauf Antwort geben. Ich war gespannt, wie ihm das gelingt.

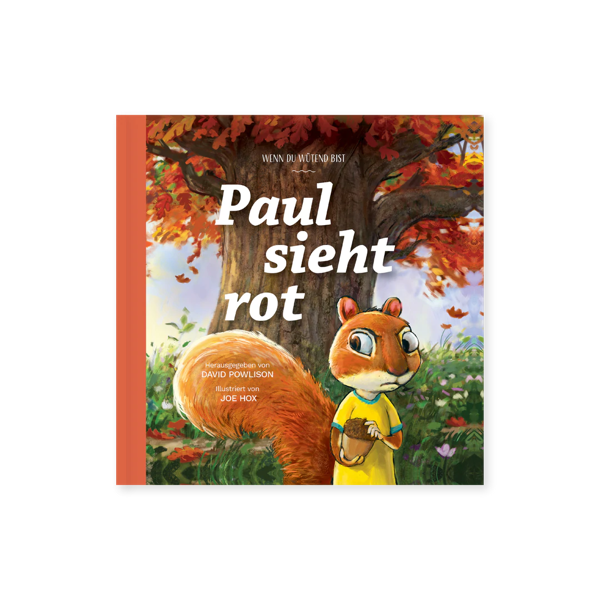

Gottesfurcht – ein Thema, das in evangelikalen Kreisen viele Jahre ein Schattendasein führte, wird in den letzten Monaten wieder stark diskutiert. Sollte man vor Gott Angst haben, auch dann noch, wenn ich ein Kind Gottes bin? Michael Reeves will in seinem Buch Gottesfurcht: Eine überraschend gute Nachricht darauf Antwort geben. Ich war gespannt, wie ihm das gelingt. In dem Kinderbuch Paul sieht rot geht es um den angemessenen Umgang mit Wut. Paul Eichhorn und seine Familie haben einen großen Tag vor sich: Der Wintervorrat an Eicheln soll gesammelt werden und alle helfen mit. Nur leider verläuft der Tag gar nicht nach Plan und Ärger und Wut greifen um sich. Aber dabei bleibt es nicht. Die Familie besinnt sich auf Gottes Wort, das uns dazu auffordert, einander zu vergeben. Eltern finden am Ende des Buches, das eine spannende Geschichte erzählt, eine Doppelseite mit biblischen Ratschlägen, um ihren Kindern dabei zu helfen, richtig auf Ärger und Wut zu reagieren. Das Buch beinhaltet eine Extra-Seite mit Bibelversen, die ausgeschnitten und in den Alltag mitgenommen werden können, um Kinder (und Erwachsene) an die Geschichte und das Gelernte zu erinnern.

In dem Kinderbuch Paul sieht rot geht es um den angemessenen Umgang mit Wut. Paul Eichhorn und seine Familie haben einen großen Tag vor sich: Der Wintervorrat an Eicheln soll gesammelt werden und alle helfen mit. Nur leider verläuft der Tag gar nicht nach Plan und Ärger und Wut greifen um sich. Aber dabei bleibt es nicht. Die Familie besinnt sich auf Gottes Wort, das uns dazu auffordert, einander zu vergeben. Eltern finden am Ende des Buches, das eine spannende Geschichte erzählt, eine Doppelseite mit biblischen Ratschlägen, um ihren Kindern dabei zu helfen, richtig auf Ärger und Wut zu reagieren. Das Buch beinhaltet eine Extra-Seite mit Bibelversen, die ausgeschnitten und in den Alltag mitgenommen werden können, um Kinder (und Erwachsene) an die Geschichte und das Gelernte zu erinnern.