Immer häufiger entdecke ich im Raum der Kirche folgendes Argumentationsmuster: Weil die Menschen vernünftigen Überlegungen nicht mehr zugänglich sind, müssen wir mehr in die Beziehungsarbeit investieren. Weil Jugendliche heute die Sprache und Konzepte der Bibel nicht mehr verstehen, müssen wir Übertragungen schaffen, die sich dem Verstehenshorizont postmoderner Subkulturen fügen. Weil das traditionelle Familienbild nicht mehr konsensfähig ist, müssen wir andere Formen des Zusammenlebens aufwerten. Weil der biblische Sündenbegriff und das damit verbundene Sühneverständnis unpopulär geworden sind, reden wir in unseren evangelistischen Bemühungen nicht mehr über Gottes Heiligkeit und Zorn, sondern über unsere Bedürfnisse nach mehr Spiritualität.

Das alles ist ja nicht völlig falsch. Natürlich sollen wir, um eine Formulierung von John Stott aufzugreifen, »doppelt Hören«, also achtsam wahrnehmen, was Gott sagt und was die Menschen bewegt. Aber was, wenn aus dem zeitgemäßen Christsein eine zeithörige Frömmigkeit wird? Was, wenn die evangelikale Glaubenskultur den Geist der Welt mehr fürchtet als Gott (vgl. 1Kor 2 u. Röm 12,2)?

Ich vermute, dass sich die Entwicklungen in Gesellschaft und vor allem in den Kirchen auch anders herum interpretieren lassen: Weil wir das christlichen Familienbild nicht mehr leben und begründen, öffnen sich immer mehr Menschen für alternative Lebensmodelle. Weil wir nur noch über den Wie-Glauben (fides qua creditur) diskutieren, schwindet das Verständnis für die Inhalte des Glaubens (fides quae creditur), was die Gläubigen in den Gemeinden tief verunsichert und natürlich Wankelmütigkeit fördert. Weil die präventive Seelsorge durch Predigt, Katechese und Gebet immer häufiger einer unterhaltsamem Theologie weichen muss, steigt der Bedarf an spezialisierter Seelsorge und Psychotherapie immens. Weil wir der Heiligkeit Gottes kaum noch liturgischen Raum geben, ist uns das Bewusstsein für unsere Sündhaftigkeit und die teure Gnade, von der wir alle leben, verloren gegangen.

Kurz: Selbstverständlich ändert sich Gemeinde und muss sich auch ändern. Wir sollten uns jedoch mehr Zeit für die Ursachenbekämpfung nehmen. Blicken wir auf Christus. Dieser Blick befreit von den lähmenden Verstrickungen mit dem Weltgeist. Und dieser Blick setzt im Leib Christi die Kraft frei, das prophetische Amt der Kulturkritik wahrzunehmen. Wenn wir diesen Blick nicht üben, wird wohl das ernüchternde Wort Kurt Tucholsky’s über die Kirchen seine Gültigkeit behalten: »Atemlos jappend laufen sie hinter der Zeit her, auf dass ihnen niemand entwische«.

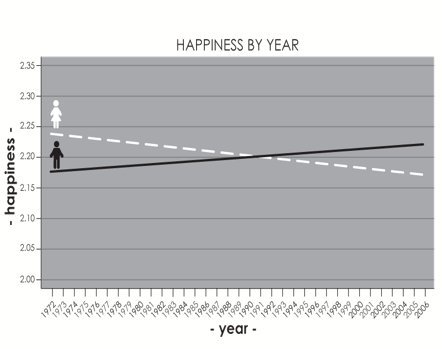

Die Rechte der Frauen wurden in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestärkt, ihre Lebensbedingungen verbessert. Der so genannte Happiness-Index, der in den U.S.A. das Wohlbefinden der Frauen ermittelt, zeigt, dass sie trotzdem immer unglücklicher werden.

Die Rechte der Frauen wurden in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestärkt, ihre Lebensbedingungen verbessert. Der so genannte Happiness-Index, der in den U.S.A. das Wohlbefinden der Frauen ermittelt, zeigt, dass sie trotzdem immer unglücklicher werden. Der Begriff »Mission« wird umgangssprachlich mit der Verbreitung religiöser Anschauungen unter Andersgläubigen in Verbindung gebracht. Dass auch Humanisten und Naturalisten missionieren, zeigt ein zweiter Blick auf das Journal

Der Begriff »Mission« wird umgangssprachlich mit der Verbreitung religiöser Anschauungen unter Andersgläubigen in Verbindung gebracht. Dass auch Humanisten und Naturalisten missionieren, zeigt ein zweiter Blick auf das Journal  Jerry Falwell bezeichnete ihn als »einen seiner Helden und als Helden vieler Evangelikaler, einschließlich Billy Graham«. Keith Green und einige Leiter von »Jugend mit einer Mission« haben ihn verehrt. Für mache Evangelisten ist er nach wie vor ein großes Vorbild. Sein Einfluss auf die Evangelikale Bewegung reicht weit über den angelsächischen Raum hinaus.

Jerry Falwell bezeichnete ihn als »einen seiner Helden und als Helden vieler Evangelikaler, einschließlich Billy Graham«. Keith Green und einige Leiter von »Jugend mit einer Mission« haben ihn verehrt. Für mache Evangelisten ist er nach wie vor ein großes Vorbild. Sein Einfluss auf die Evangelikale Bewegung reicht weit über den angelsächischen Raum hinaus.